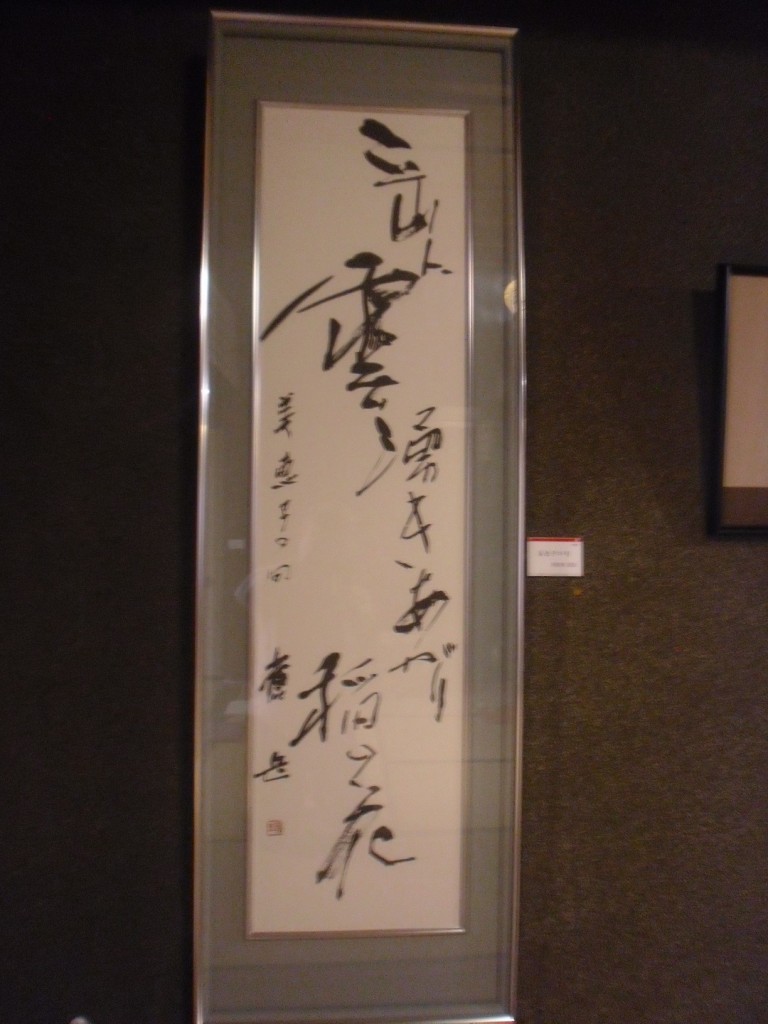

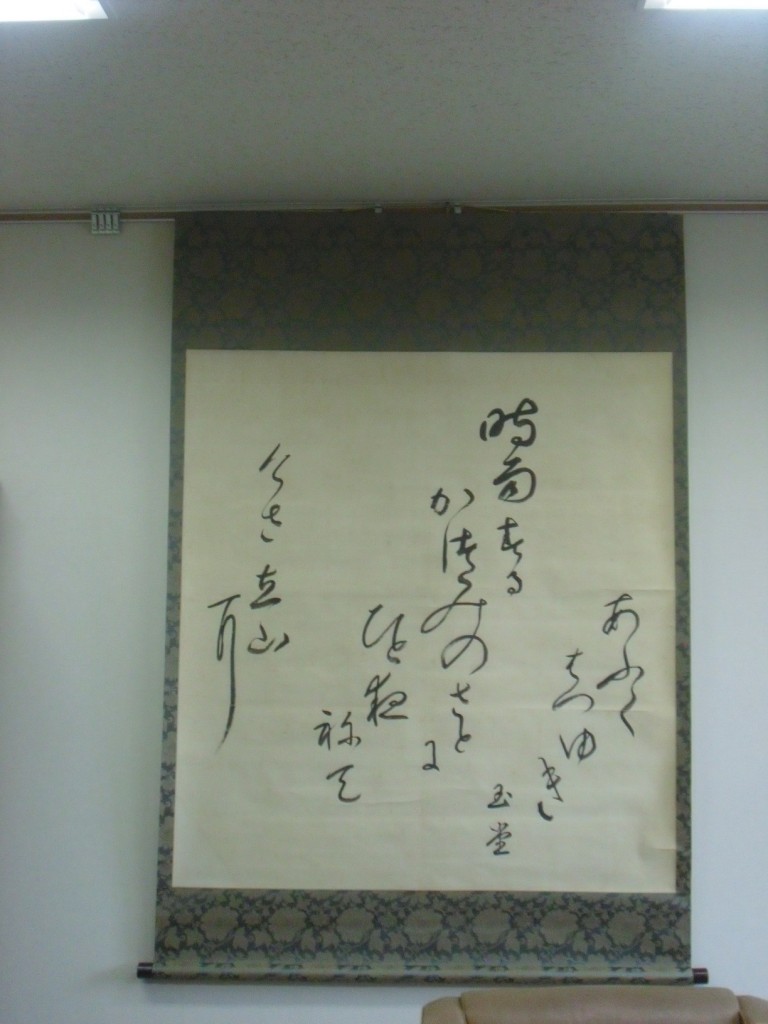

おしなべて 物を思わぬ人にさえ 心をつくる 秋の初風 西行

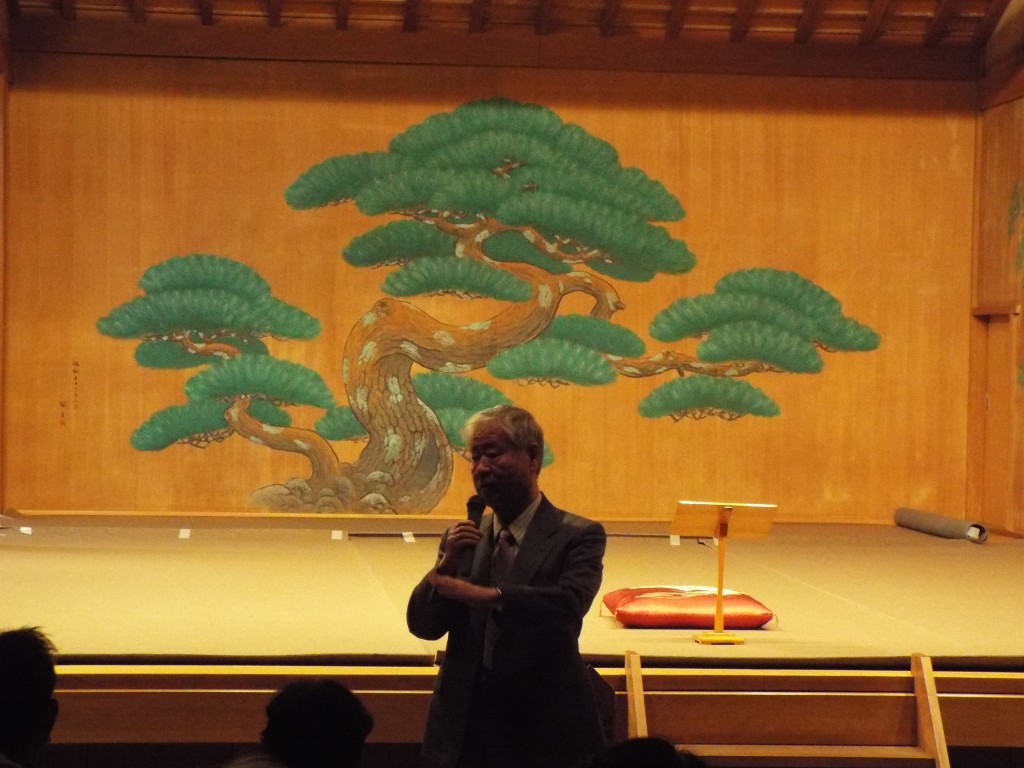

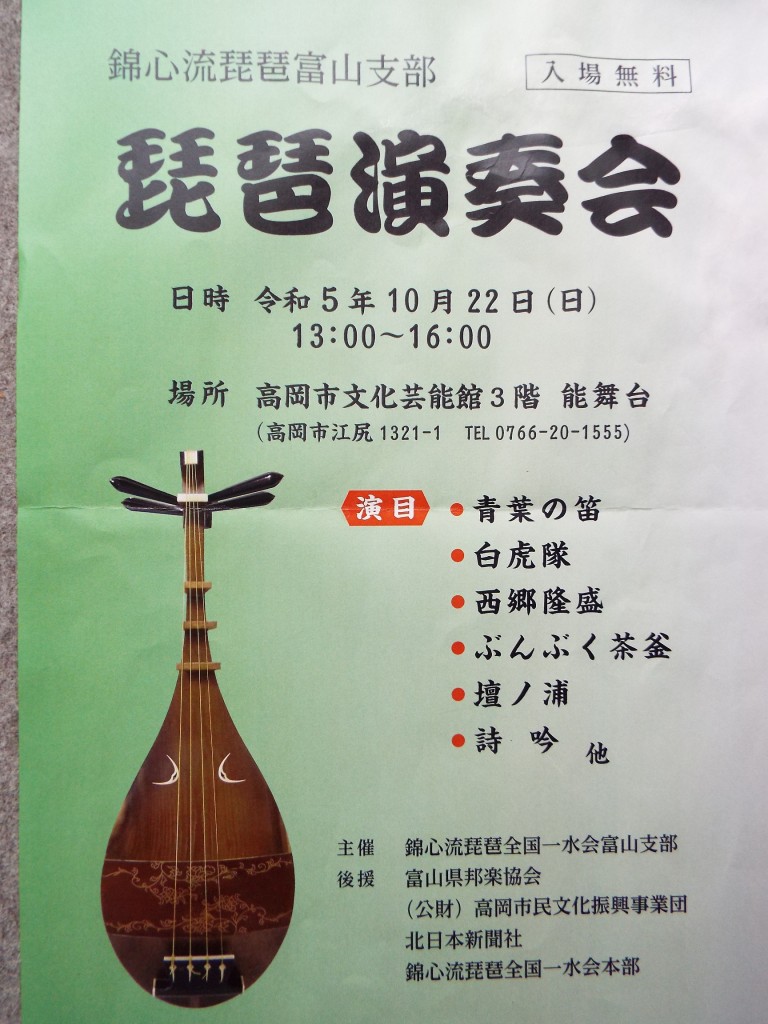

第58回錦心流琵琶富山支部{支部長・杉本紫水 後援会長・中屋一博}秋季演奏会が前日の時雨模様から一転新雪輝く立山連峰が青空にくっきりと浮かび上がる好天気の10月22日{日}午後1時より、高岡市文化芸能館3階能舞台で開催された。

特に、今回は例年会場は富山でしたが、呉西の方々にも琵琶の魅力に少しでも理解を深めて頂ければとの思いで高岡で開催した。

お蔭様で80名余の鑑賞者があり盛会裏に終えることが出来た。それにしても能楽堂は素晴らしい会場である。

多分、宝生流能楽を始めとした加賀百万石の文化の影響を受け、このような立派な施設があるのだろうと思う。県内で能舞台があるのは富山市と高岡市の二箇所だけだ。

さて、薩摩琵琶の特徴は材質の胴は「桑」で撥{バチ}は「柘植」であり、しかも扇状の撥がかなり大きい。筑前琵琶は胴は桐であり「やわらかい点で女性らしい」に対し薩摩琵琶は、叩きつけるような弾奏のスタイルで、ダイナミックで情緒的で、楽器として計り知れない表現力を持っていると言われている。

これも薩摩武士の剣術は示現流、武士の魂を鼓舞する薩摩琵琶の取り合わせによって生まれているのであろう。「心の琴線に触れる」との言葉も琵琶の音色から発せられたものかも知れない。

毎年、奈良国立博物館で国宝正倉院展が開催される。以前、私も鑑賞したが展示品の中に聖武天皇愛用の螺鈿紫檀五弦琵琶があった。シルクロードを経由しペルシャから奈良時代には既に日本に楽器として存在していたことに驚きを禁じ得ない。

そんな琵琶を始めとし、能楽、詩吟,漢詩など「日本の良き伝統文化が私達の足元から消えていくような気がする。

今回の演奏曲目は「白虎隊」「青葉の笛」「西郷隆盛」「壇ノ浦」「巌流島」など、ほとんどが歴史的な故事に因んだものばかりある。その内容は親子や肉親などの愛情や友との絆など「孝,信、礼、忠,義」など、今の社会で失われつつある大切なことを教えていると思う。

ところで「不易流行」」という言葉がある。世の中が変わっても変えてはいけない事。変わらない事がある。片や、時代の流れの中で変えていかねばならない事もある。

今回の演奏会には、県内最高年齢90歳の現役奏者である吉崎楓水さんの出演である。吉崎さんのように、琵琶が好きだから。琵琶を愛しているから。との思いは、変えてはならないものであり、有沢結水さんの演目、おとぎ琵琶「ぶんぶく茶釜」には会場から笑いがこぼれるなど、これからの若年層の対象を含め、時代の流れに対応したものであろう。この二つが融合したのが今回の演奏会であった。

14名の出演者は日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され、会場を埋めた聴衆を魅了した演奏会であった。

写真は、挨拶する私。演目「富士山」を合奏する杉本支部長と吉崎楓水さん。