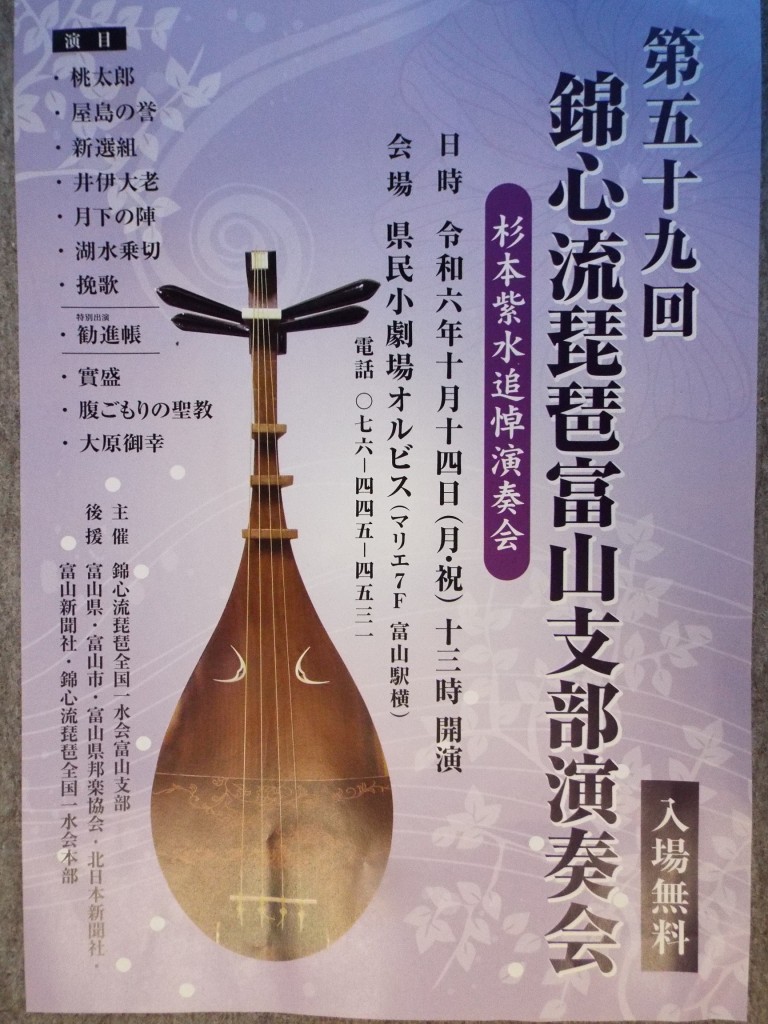

琵琶追悼演奏会

肩にきて 人にやさしき 赤とんぼ 漱石

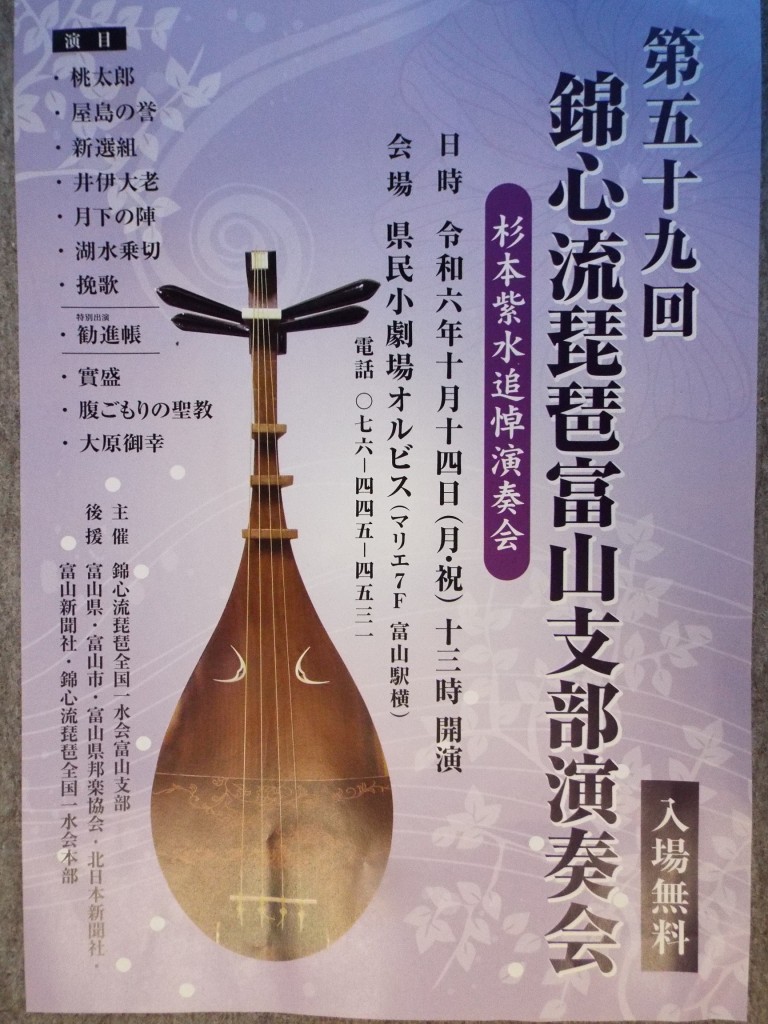

錦心流琵琶第59回富山支部{支部長・嶺瑛水 後援会長・中屋一博}の秋季演奏会を前支部長・杉本紫水{操}追悼演奏会を兼ね、10月14日午後1時から富山駅前マリエ7階県民小劇場オルビスで開催されました。

当日は杉本さんにご縁のある東京より全国一水会本部名誉顧問・森中志水先生を始めとして、金沢・福井両支部からも友情出演がありました。杉本さんは昨年11月28日突然不帰の人となられました。享年81歳でした。

私が最後に杉本さんの演奏をお聞きしたのが、昨年10月22日高岡市能楽堂で開催された秋季演奏会が最後でした。その時、現役最高年齢奏者で90歳の吉崎楓風さんと「富士山」を合奏され、薩摩琵琶特有の大きな撥を華麗に捌き、力強い音色と語り口が遺憾なく発揮され会場を埋めた多くの聴衆を魅了された姿が忘れられません。その後、11月に入り高岡の演奏会の写真を届けていただいた時、お話したのが最後の別れとなりました。

そんなことで,去る5月5日滑川で開催された春季演奏会も杉本さんの出身地でもあり、一応追悼演奏会としましたが、今回は杉本さんとご縁のある本部から森中先生、また、金沢・福井両支部からの友情出演もあり正式な形で追悼演奏会となりました。

当日は1時開演でしたが、10分前に杉本さんが平成29年「じょうはな座」で「井伊直弼」を演奏されたビデオが上映され、在りし日の杉本さんを偲びました。今回12名の方が演奏されましたが、ほとんどが以前杉本さんが演奏された曲目であり、ここでも杉本さんに寄せる思いの表れであったと思います。

また、杉本さんが演奏された「井伊直弼」も会員が演奏したり、春季演奏会でも演奏された、大内隆作詞「晩歌」に、高堂隴水さんが、在原業平の辞世の歌「ついに逝く 道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは 思わざりけり」や漢詩・安藤漢城作「追悼の詞」を挿入し、演奏途中「杉本先生 杉本先生」と叫び朗々と奏でられたのには、胸を打たれました。特別出演の森中志水先生は、杉本さんにとっては何かと相談できる頼りがいのある人で、大変親しく接しておられました。森中先生の名は志水。杉本さんは紫水。両者とも「しすい」これも何かの縁かと思います。

それにしても、琵琶を始めて30年、これからまだまだ期待されていただけに、やはり残念であり、世の無常を感ぜずにはおれません。また、昨年90歳で出演された吉崎楓風さんは、今年は91歳で出演され、杉本さんの娘さんである有澤結水さんと「月下の陣」を合奏されました。91歳でも琵琶にかける情熱には驚きますし、私自身に元気,勇気を頂くような気がしました。

「人間は、夢を持ち前へ歩き続ける限り 余生は要らない」伊能忠敬の言葉を思い出します。いづれにしてもこの雰囲気は、杉本さんに届いたような気がしました。演奏会終了後懇親会を開催し、再び杉本さんの思い出に暫し浸りました。

写真は、挨拶する私。在りし日の杉本さん。嶺支部長挨拶。最高齢の吉崎さんと有沢さんの合奏。

(2024/10/16)

滑川温水プール開設30周年記念

10月14日滑川温水プール開設30周年記念式典がサンアビリティーズ滑川で、関係者多数出席のもと開催されました。

式典は佐藤裕彦理事長の挨拶に次いで、水野市長、尾崎市議会議長の祝辞、私を含めた来賓紹介、続いてプール開設以来30年の永年会員個人と法人及び高齢者の約30名が表彰の栄に浴されました。

短時間ではありましたが厳粛な式典でした。

意外だったのは30年の長きにわたりプールに通い続ける方が30名近くもおられることに正直言って少々驚きました。一口に30年と言っても中々出来ることではありません。

いずれにしてもこの施設が、滑川市並びに周辺地域の人たちの健康増進、体力増強等に大きな役割を果たしていることを改めて再認識をしました。

そこで、本市に現在の室内温水プールが建設された経緯について多少記しておきます。

平成4年頃から市内の水泳関係者を含め、2万人を超える署名を添えて、市当局、市議会に「市営温水プール建設」の陳情が出されました。昭和60年に滑川市総合体育館、平成3年武道館が建設されました。

他市にあって本市に無いのは温水プール。そんな思いが陳情活動に繋がったと思われます。当時はバブル経済の真っ只中、全国各地の自治体が地域活性化の名の下、競うようにハードな施設の建設ラッシュでした。竹下首相の「ふるさと創生」として、全国3300余の自治体に1億円を配ったのもこの時代です。国も地方も多少財政に余裕があった時です。

現在と比較すると実に羨ましい限りです。

しかし、当時の本市は滑川中学校と早月中学校の2校の新築を計画しており、プールの建設費は一時的であるが、問題は年間の維持管理費です。当時の試算では3500万円から4500万円程とされました。2校の中学校新築の大型事業を抱えている中で、果たして本市の財政状況で、毎年これだけの支出に耐ええるのか。これが議論になりました。

そんな時、全国各地で温水プールの運営に携わっていたのが、公益財団法人・体力づくり指導協会{事業本部・東京都江東区大島1丁目2-1}でありました。当時の理事長は日本レスリング協会の笹原正三氏であり、その人脈の中に現在滑川市名誉市民の福田富昭氏、加えてこの様な施設の整備に補助金を出していた宝くじ協会に本市に縁のある方もおられ、この協会に運営を委ねる話が持ち上がりました。

その結果、市内に温水プールがないことも考慮し、準市民プール的な存在とし、幅広く市民に利用できるように要望を付け、土地は無償貸与、建物は体力づくり協会と宝くじ協会の補助金等と市費で建設することとなった。

当時の資料を見ると、

竣工式・施設オープン 平成6年7月6日

建設費総費用 4億4496万円

市の補助 約48% 2億1358万円

市の運営管理補助金 年間1344万円

利用料金 大人 300円

プール 25m×7コース 水深1,2m 室内温水プール。

子供から大人までの水泳教室も開催する。

そして建物は集成材を使用した木造建築物として注目を集めてオープンしました。

また、厚生連滑川病院も準市民病院的な総合病院として、市より補助金がでています。近年では、氷見市民病院が建物の建設費は氷見市が負担し、管理運営は金沢医科大学が行い、温水プール同様補助金を出すものです。

いわゆる官民連携による、公設民営化です。

これによって市営でやるよりも、建設費も年間の維持管理費もかなり軽減されます。そして30年後の今日を見ますと、利用料金・大人300円が450円と値上がりしていますが、年間の管理運営費は1374万円余りと殆ど変化はありません。燃料の灯油は平成6年は1㍑50円は現在では倍以上の価格です。消費税も当時の3%から現在では10%。当然のことながら賃金も、各種の維持費も30年間ではそれなりに値上がりしています。こう考えると利用料金の値上げは止むを得ないと思います。

ただ、施設の大規模修繕や改修などは、過去何度かあり、市はその都度応分の負担はしていますが、これだけ長期間運営管理補助金が据え置かれてきたのは不思議な感じがします。もし、市営プールであったら恐らく相当な金額になっていると思います。各種の水泳教室などの企画を通し、地域の人たちの健康増進、体力増強に果たしている貢献は極めて大きいものがあると思います。

また、競技力の向上も目覚ましいものがあり、昨年当プールを利用している早月中学校男子2年生が全国ジュニア・オリンピック・カップで数種目で金メダルを獲得。同選手は12月オーストラリアのクインーズランドで開催されたジュニア・オリンピック11歳-12歳区分で数種目で大会新で優勝するなど、個人の部で7個、団体で2個、計9個の金メダルを獲得するなどの快挙を挙げ、これに続けと魚津西部中学校1年生の生徒もジュニアオリンピックカップで好成績を挙げ「滑川温水プール」の名を一躍有名にしました。

これらのことを総合的に考えると「体力つくり指導協会」の経営努力には敬意を表したいと思います。

今後とも1人でも多くの人が「滑川室内温水プール」を利用することです。そして地域住民の健康づくりに貢献する施設として、愛され、親しまれる温水プールとなるため、行政・地域住民・協会が連携してゆくことが大事であると思います。

写真は、挨拶する佐藤理事長。温水プール外観と内部。

(2024/10/15)

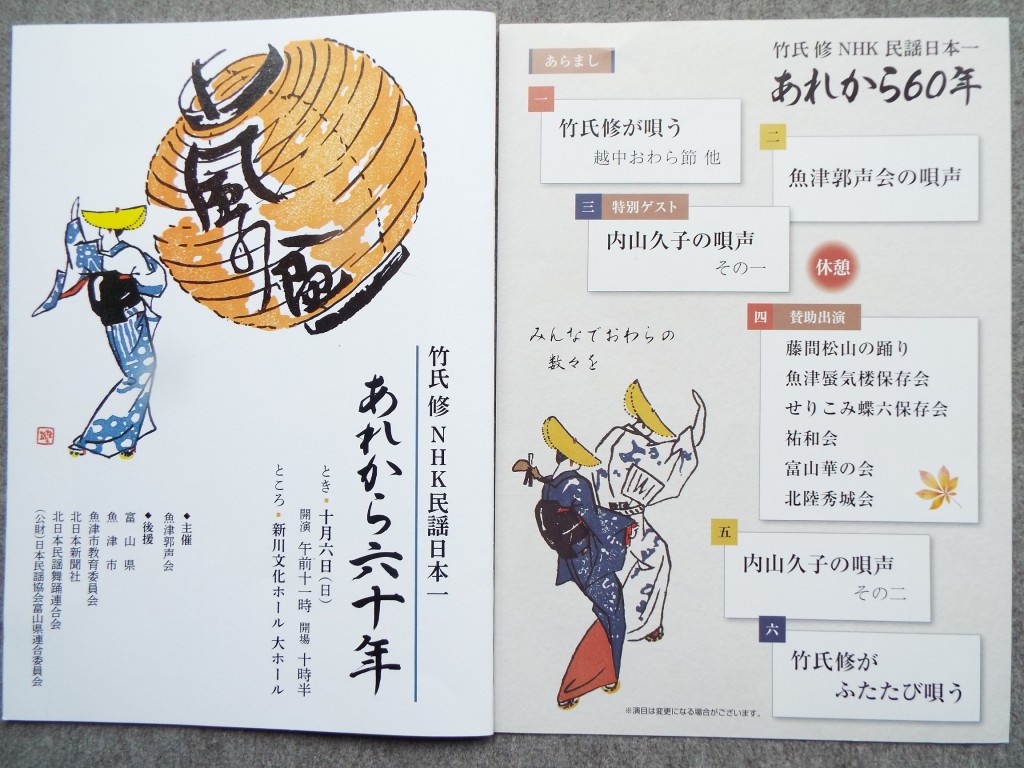

「あれから60年」

おさむ節 唄いつづけて60年 還暦迎え 衰え知らず

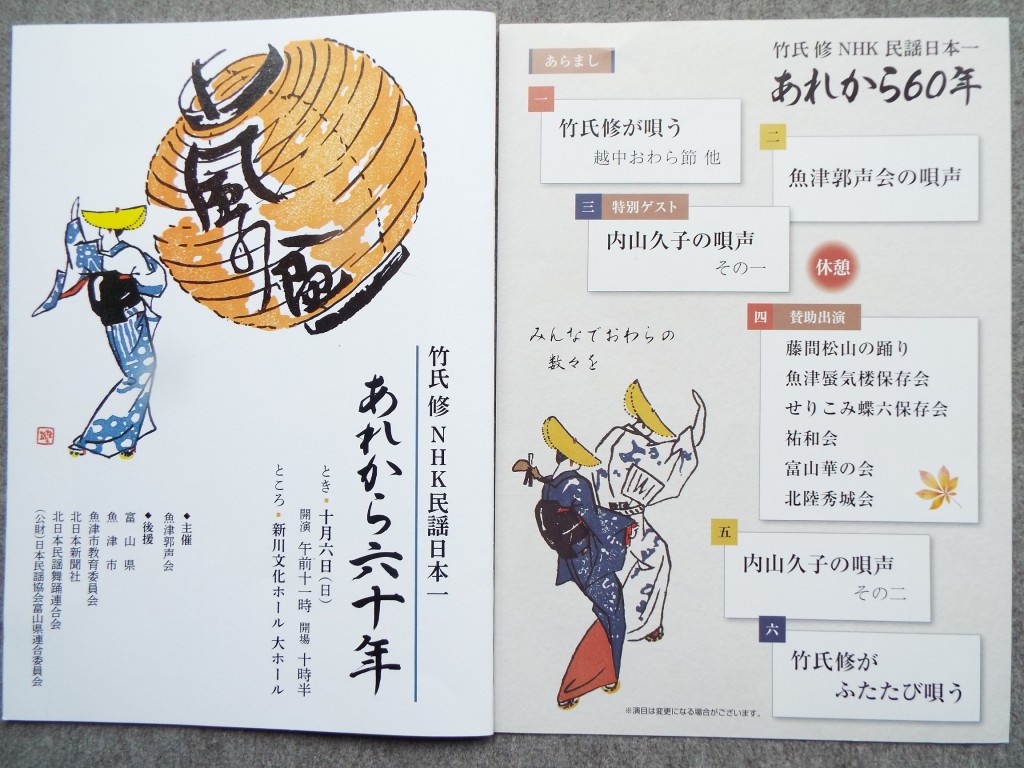

竹氏修「NHK民謡日本一 あれから60年」と題し 10月6日{日}午前11時より新川文化ホールで盛大に開催されました。

私の知人である竹氏さんが、昭和40年{1965}3月21日東京日比谷公会堂で開催された第18回NHKのど自慢全国コンクール「民謡の部」で越中おわら節を唄い、民謡日本一輝かれました。

その後、昭和42年{1967}魚津郭声{かくせい}会を結成し、日本民謡協会に加盟されました。又、昭和61年{1986}刑務所入所者への民謡指導等により、法務大臣表彰、平成3年{1991}社会福祉活動により富山県功労賞受章、同年協会より民謡技能賞を受章されるなど、民謡・民舞の保存、育成及び普及や地域社会の文化向上に寄与されました。

その後、平成24年{2012}10月30日に、「越中おわら節」の真髄を探求し続けたその歌唱力と鍛錬された伸びやかな高音の美声が民謡会の至宝と認められ、この至芸に対し財団法人日本民謡協会より数少ない民謡名人位の称号が贈られました。

これに感激された竹氏さんは、平成25年{2013}9月22日、清水寺の国宝本堂「ヒノキ舞台」で日頃より懇意にしておられる森清範貫主臨席のもと「越中おわら節」を中心に富山県の民謡を数曲感謝奉納されました。

私も森貫主の隣で鑑賞しましたがその迫力に圧倒されたことを思い出します。

それにしても当日は、郭声会のメンバー、踊り、尺八、三味線、胡弓、太鼓、鐘などの人に加え、応援団を含め総勢100名を超える正に竹氏軍団には驚きました。私は「滑川音羽の会」として竹氏さんとは別行動で、20名で清水寺で合流、鑑賞後別れました。

さて、10月6日は

①オープニングは、竹氏修の唄3曲。利田荷方節。越中おわら節。布施谷節。

②魚津郭声会の唄声。会員10人、其々1曲。

③賛助出演 魚津せりこみ蝶六保存会の唄と踊り。

④賛助出演 藤間松山・踊り。長唄・新曲「鶴の寿」

⑤特別出演 民謡歌手・内山久子の唄。南部よしゃれ。鬼怒の船頭唄。秋田米とぎ唄。

⑥賛助出演 祐和会 唄・谷口寛美。津軽よされ節。

⑦賛助出演 華の会 唄・正調・高岡なき荷方節{CD}踊り・筏井豊華翔他。

⑧賛助出演 北陸秀城会・こきりこ節。踊り、唄い手、囃子、三味線、胡弓、太鼓

⑨賛助出演 魚津蜃気楼節保存会。踊り、魚津蜃気楼節、魚津小唄。

⑩賛助出演 藤間松山・踊り。長唄「老松」

⑪特別出演 民謡歌手・内山久子の唄声。本荘追分。長崎さわぎ。磯はら節。

⑫竹内修がふたたび唄う 唄・新相馬節。踊り・しばんば。唄・お立酒。

⑬みんなで唄おう、踊ろう、越中おはら節。竹氏修ほか出演者の皆さん。

午前11時から午後3時頃まで多彩な内容で飽きない4時間余りでした。

それにしても米寿にしても衰えぬ声量、民謡に寄せる情熱には感服します。

米国の詩人,サミュエル・ウルマンは詩、「青春」で、

「若さとは、人生のある期間を云うのではなく、心の一つの持ち方を云うのだ{中略}年齢を重ねただけでは人は老いない。70歳であろうと、16歳であろうと理想を失った時、初めて老いが訪れる。歳月は皮膚にしわを刻むだけだが、情熱を失う時、精神がしぼんでゆく。」

{以下略}

竹氏さんを見ていると青春の詩とダブって見える。

我もまた、かくありたいものである。

写真は、プログラムと「越中おわら節」を唄う竹氏さん。

(2024/10/07)

浄瑠璃寺と岩船寺

22日午前浄瑠璃寺と岩船寺を見学した。

両寺共、京都の最南部にあり行政区域は京都府ですが、奈良県境まで約200mと近く、それゆえ、この一帯は古来より南都{奈良}仏教の聖地として大寺の僧が世俗の喧騒を離れ、修養,研鑽のため出入りした地域で、奈良仏教を色濃く反映した寺であった。

浄瑠璃寺は平安時代後期[藤原期}の日本が生み出した池を中心とした浄土式伽藍で、ただ一つ完全な形で残っている寺である。即ち西方極楽浄土の阿弥陀如来を西に、東方浄瑠璃浄土の薬師如来を東に、中央には宝池をおいて美しい浄土を現出している。

しかも、西の阿弥陀如来は、これも現在ただ一つになった九体仏である。九体仏とは、一つのお堂を厨子に見立て、横一列に九体の阿弥陀如来を並べ、、藤原道長の時代に多く見られる。

しかし、現存するのはここ一か所のみである。又、特別名勝及史跡指定の境内には、多数の国宝や重要文化財など25の宝物が昔のままで守り通されている。

藤原時代の堂塔、仏像、庭園がまとまって存在するこの浄土式伽藍とは、澄みきった清浄の世界を云う。そして、太陽の昇る東方にある浄土の教主は薬師如来で、国宝三重塔は、秘仏薬師如来像{重文}が安置され、片や太陽が進み沈んでいく西方の池越しに、九体阿弥陀堂{国宝}があり、その中の中央に大きな九体阿弥陀如来中尊像{国宝}が安置され、その左右にそれぞれ4体の阿弥陀仏{国宝}安置されている。

つまり、太陽の沈む西方浄土へ迎えてくれる阿弥陀仏を西に向かって拝めるよう東向きにし、前に浄土の池をおき、その対岸から文字通り彼岸に来迎仏を拝ませる形にしたもの{パンプレットより一部抜粋}、特に今回秘仏の薬師如来が彼岸の時期ご開帳とのことで拝観出来ました。又、たまたま団体客が来たことで、住職ご本人がガイド役になって平易に解説して頂いたことは幸いだった。

その後、岩船寺にも立ち寄ったが浄瑠璃寺と重なる部分が多々ありましたので割愛します。三泊四日の旅であったが、前半は幕末の激動期、後半は民の苦悩を救うみ仏との対話。まったく対照的な見学地であったが心に残る旅であった。

昼食後、木津駅から富山へ。夕方安着。走行距離1200㎞以上を一人で運転してくれた甥に感謝、感謝である。

写真は、秘仏薬師如来が安置されている国宝・三重塔。九体の阿弥陀如来が安置されている国宝・九体阿弥陀如来堂。

(2024/09/23)

鞆の浦と「いろは丸」事件

21日朝食後、坂本竜馬いろは丸事件談判の地、鞆の浦へ向かう。

鞆の浦は瀬戸内海のほぼ中央に位置し、この辺りで、潮の流れが変ることから、潮待ち、風待ちの港として栄え、昭和9年{1934}3月16日,日本で最初の国立公園に雲仙、霧島、そして鞆の浦を中心とした瀬戸内海が指定された。

その鞆の浦の福禅寺は平安時代創建と伝えられ、元禄時代に客殿が建立されました。この客殿からの瀬戸内の眺めが素晴らしく、特に1711年{正徳元年}朝鮮通信使は、この景観を「日東第一形勝」日の昇る東の国で一番の景色であると賞賛し、侍従官李邦彦は書を残しました。また、1748年{延享5年}には正使洪啓嬉は客殿を「對潮楼」と命名し、洪景海も其の書を残している。私もその絶景に暫し見とれた。

さて、慶応3年{1867}4月23日深夜、日本初の蒸気船同士の事故が瀬戸内海の六島沖で起こった。大阪に向かっていた坂本竜馬率いる海援隊の乗った「いろは丸」と長崎に航海していた紀州藩船「明光丸」が衝突。いろは丸は沈没する。沈没前に全員明光丸に乗り移り、避難したのが鞆の浦港であった。ここで3回会談が行われるが決裂した。3度目の会談が行われたのが「對潮楼」であった。

いろは丸は土佐藩が大洲藩から15日間一航海500両で借用した蒸気船で、160トンの英国製。一方明光丸は、御三家・紀州藩の蒸気船で887トン英国製である。竜馬の主張は、万国公法を持ち出し、非{詳細は割愛}は明光丸にあり。

よって「いろは丸」の積荷、最新式ミニエー銃400丁を含め、大量の銃火器類や、当時高価な砂糖などの補償として金8万三千両を要求。紀州藩は断固拒否。鞆の浦、滞在3日間,3度の激烈な断交も決裂し、逃げるように明光丸は長崎へ向かう。後を追うように竜馬らも長崎へ。数度にわたる交渉の結果、7万両の賠償金が支払われた。

御三家の一つ紀州藩を相手に万国公法を持ち出し、賠償金を手にした竜馬や海援隊の名は一気に上がったという。近年地元では何度か潜水調査が行われたが、残念ながら400丁の鉄砲のかけらも発見されていない。果たして竜馬のはったりだったのか。未だ謎である。謎の方がロマンがあって良いかもしれない。鞆の浦には竜馬が滞在中の桝谷清右衛門宅の部屋が当時のまま保存されていたり、潜水調査でいろは丸から引き上げられた船体部分や日用品などの遺物などが展示してあるいろは丸展示館や、実物の5分の2に復元され小島との定期便として運行されている「いろは丸」など見どころ満載の鞆の浦でした。

慶応2年{1866}1月21日竜馬立会いのもと、薩長同盟成立。1月23日伏見寺田屋で幕吏の襲撃を受ける。寺田屋事件。慶応3年4月23日いろは丸事件。6月26日京都で「船中八策」成文化。11月15日近江屋で暗殺される。竜馬16日未明死去。享年33歳。一緒にいた中岡慎太郎17日死去.享年30歳。17日京都東山霊山墓地に埋葬。現在、竜馬のお墓の横に中岡慎太郎、その脇に当日「しゃも」を買いに行った下僕藤吉の小さな墓石があり、東山の山麓から京都市中を眺めているように立っている。

司馬遼太郎の「竜馬がゆく」では「天が、この国の歴史の混乱を収拾するために、この若者を地上に下し、その使命が終わった時、惜しげもなく天へ召しかえした」と表現している。又、この地には幕末の動乱や維新の戦いで亡くなった多くの人々のお墓もある。この墓地の下の方に、護国神社があり、その前に「霊山歴史館」がある。この建物は、松下財団が明治100年を記念して、昭和43年建設したもので、別名幕末維新ミュージアムとも言われ、暗殺現場の近江屋二階が立体的に再現されていたり、竜馬暗殺に使用されたと言われる刀が展示してある。館名通り幕末維新に特化した歴史館で、年2-3回企画展が開催され、私も何度も見学している。

さて、「人間は二度死ぬ。と云う。一度は肉体が滅びた時。もう一度は、人々の記憶から消えた時。と云う。」竜馬のお墓には,香が絶えることがないと云われ、霊山歴史館では、竜馬の生き生きとした姿を見るとその言葉を思い出す。

竜馬は長崎での談判の最中、「よさこい節」の歌詞を変え、「船を沈めたそのつぐないは、金を取らずに国を取る・・・」などの唄を、丸山の花街からはやらせ庶民の同情を集め賠償金交渉を有利に導いたとも言われている。

竜馬の短歌に

①丸くとも 一かどあれや人心 余りまるきは転びやすきぞ

②世の人は われをなにとも ゆはばいへ わがなすことは われのみぞしる

こんな唄を、妻お竜が好きだった月琴を奏でながら弾いている姿を勝手に想像したりした。

いづれにしても、満足した鞆の浦紀行であった。遅い昼食後木津川へ帰還した。

写真は、「對潮楼」から眺めた借景式の瀬戸内海。いろは丸展示館。

(2024/09/22)

下関・長府散策

19日は姉の木津川市に宿泊し20日未明、2時、甥の運転で下関-長府へ出発。目的は幕末の長州・長府を旅する。であります。

京都・大阪周辺の迷路のような高速道路のジャンクションを経て,山陽道へ、途中休憩をはさみ9時頃長府到着。

①功山寺

文久3年8月18日の政変で尊王攘夷派の筆頭三条実美を始めとした七卿の都落ちの際、滞在した潜居の間がある。境内に高杉晋作騎馬像の回天義挙の銅像

②長府毛利邸

毛利元就の四男で初代長府藩主として、下関の礎を築いた毛利秀元公銅像があり、明治36年長府毛利家の邸宅として造られ、大正8年まで使用された。

③乃木神社

乃木希典将軍の旧宅があった所に乃木神社が建てられた。夫妻の遺品や資料が多数展示してある資料館や乃木夫婦とステッセル将軍から贈られた愛馬壽号が並んだ銅像。「水師営の会見」の歌詞に出てくるナツメの木が移植され、現在6代目として大木に成長していた。

それ以外に長州藩武家屋敷、下関市立歴史博物館などを見学しました。長府を舞台にした激動の幕末の1ページ充分堪能した散策でした。

尚、日清講和記念館や赤間神社、馬関戦争資料館などは以前見学していましたので今回は割愛しました。

この日は西条市で宿泊。

写真は、功山寺境内の高杉晋作回天義挙の騎馬像。乃木神社境内の夫妻と愛馬壽号の銅像。

(2024/09/21)

司馬遼太郎記念館

9月19日{金}東大阪市にある司馬遼太郎記念館を久しぶりに訪ねた。以前その時の思い出を書いているので、今回は多少加筆する。

さて、氏が亡くなったのは1996年2月12日である。その5年後2001年自宅敷地内に記念館が建設された。

私が、司馬作品に最初に出会ったのはやはり「竜馬がゆく」であった.昭和40年代前半、年代は20代の前半である。以来多くの作品を乱読したが、どの本を読んでも、血湧き、肉踊り、次のページ、次のページとめくり、本から目を離せない状態で読んだ記憶がある。

又、氏の特徴は「峠」の河井継之助,「花神」の大村益次郎、「坂の上の雲」の秋山好古・真之兄弟など,余り知られていなかった人物が竜馬を筆頭に、司馬作品によって現代に蘇ったと言っても過言ではないと思う。

私は、司馬作品に論評を加える程の資格はないが、印象に残っている2点を述べてみる。

産経新聞に月1回寄稿しておられた、風塵抄―1996年2月12日付に「日本に明日をつくるために」と題し,寄稿文が掲載された。実はこの日が氏が亡くなった日である。多分これが氏の絶筆と思われるから、不思議な縁を感じる。

要約すると、氏が東大阪に引越ししたのが昭和39年である。「当時自宅周辺の畑は1本5円ほどの青ネギ畑で、この土地を宅地に転用されれば坪8万円になる。ところが、青ネギが成長する頃には,坪数十万円になっていた。そして銀座の「三愛」付近の地価は、昭和40年、坪450万円だったものがわずか22年後の昭和62年には1億5千万円に高騰していた。

坪1億5千万円の土地を買って、食堂をやろうが、何をしょうが、経済的に引き合うはずがないのである。とりあえず買う。1年も所有すればまた上がり、売る。こんなものが資本主義であろうはずがない。

資本主義はモノを作って、拡大再生産のために原価より多少利をつけて売るのが大原則である。その大原則のもとでいわば資本主義はその大原則を守って常に筋肉質でなければならず、でなければ滅ぶか、単に水ぶくれになってしまう。さらに人の心を荒廃させてしまう。こういう予兆があって、やがてバブルの時代が来た。

しかし、どの政党も、この奔馬に対して行く手で大手を広げて立ちはだかろうとはしなかった。{中略}しかし、誰もがいかがわしさと、うしろめたさを感じていたに相違ない。そのうしろめたさとは、未熟ながらも倫理観といっていい。日本国の国土は、国民が拠って立ってきた地面なのである。その地面を投機の対象にして物狂いするなどは、経済であるよりも倫理の課題であるに相違ない。

「日本国の地面は、精神の上において,公有という感情の上に立つものだ」という倫理書が、書物としてこの間、誰によってでも書かれなかったことである。{中略}住専の問題がおこっている。日本国にもはや明日がないようなこの事態に、せめて公的資金でそれを始末するのは当然のことである。その始末の痛みを感じて、土地を無用にさわることがいかに悪であったのかを・・・思想書を持たぬままながら・・・国民の一人一人が感じねばならない。でなければ、日本国に明日はない。」

これが28年前書かれた文である。現在でも、将来にわたっても通用する言葉である。

政治家、経済人、国民も今一度この言葉を噛み締めるべきでなかろうか。

次に、小学6年生の教科書向けに書き下ろし,「自己の確立」を説いた「21世紀に生きる君たちへ」{1989}である。この中で、司馬さんは、歴史とはなんでしょう、と聞かれるとき「それは大きな世界です。かって存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのです」と答えることにしている。私には幸いこの世にたくさんの素晴らしい友人がいる。

歴史の中にもいる。そこにはこの世では求めがたいほどに素晴らしい人たちがいて、私の日常を励ましたり、慰めたりしてくれているのである。だから私は少なくとも二千年以上の時間の中を、生きているようなものだと思っている。

又、自分に厳しく、相手にやさしく、いたわり、それを訓練せよ。それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。そして、たのもしい君たちになっていくのである。」{以下略}

司馬さんは21世紀を待たずして72歳で亡くなった。国民作家が子どもたちに未来を託したこの本は世代を超えて読み継がれ、今、尚、力強いメッセージを放っている。お薦めしたい1冊である。

記念館は1階のフローアは高さ11mの壁面いっぱいに書棚が取り付けられ、資料、辞書、翻訳など2万冊もの蔵書がイメージ展示してある。

又、自宅の玄関,、廊下、書斎、書庫などの書棚に約6万点の蔵書があるという。正に、図書館である。

この多くの資料の中から珠玉の一滴一滴を丹念に取り出し、光り輝き、躍動する文章にしてゆく。それが司馬作品なのだろうと思う。尚、今回の企画展は「空海の風景」であったが機会があればこの内容もお伝えしたいと思います。

2時間半余りの滞在であったが、アッという間の時間であった。この日は京都府木津川市にいる姉の家に宿泊した。

写真は、記念館前にて。中庭から見たサンルームと奥は書斎。ここで数々の作品が生まれた。

(2024/09/20)

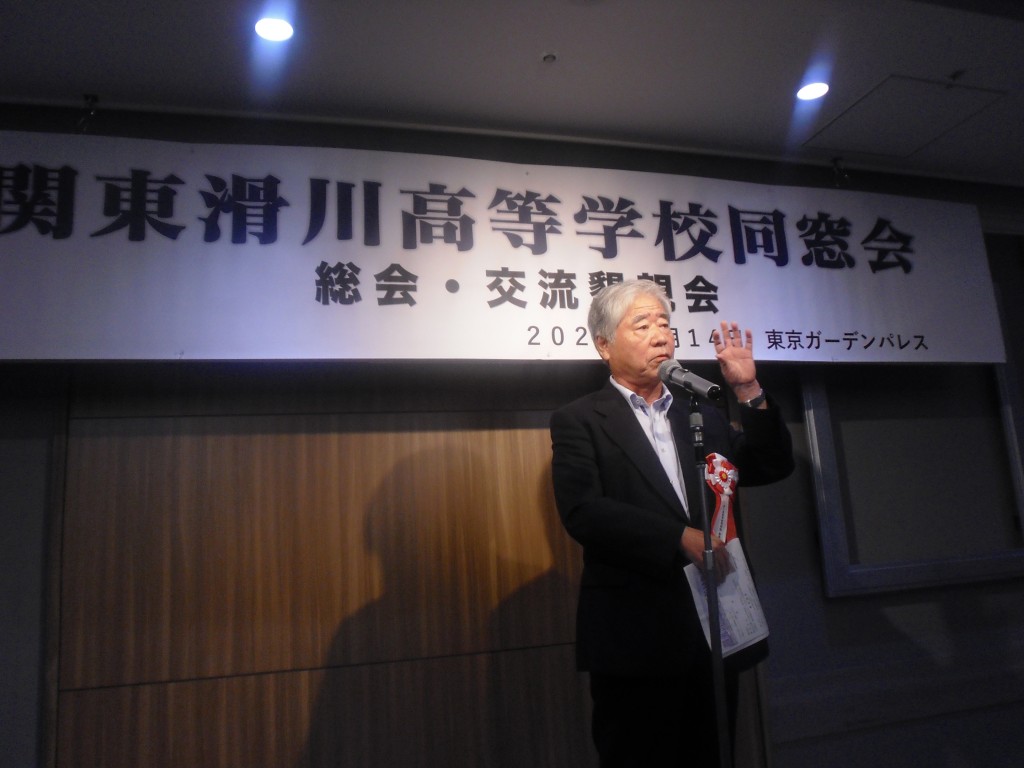

関東滑川高校同窓会

落ち鮎の 佳き香り立つ 囲炉裏焼 高島学人

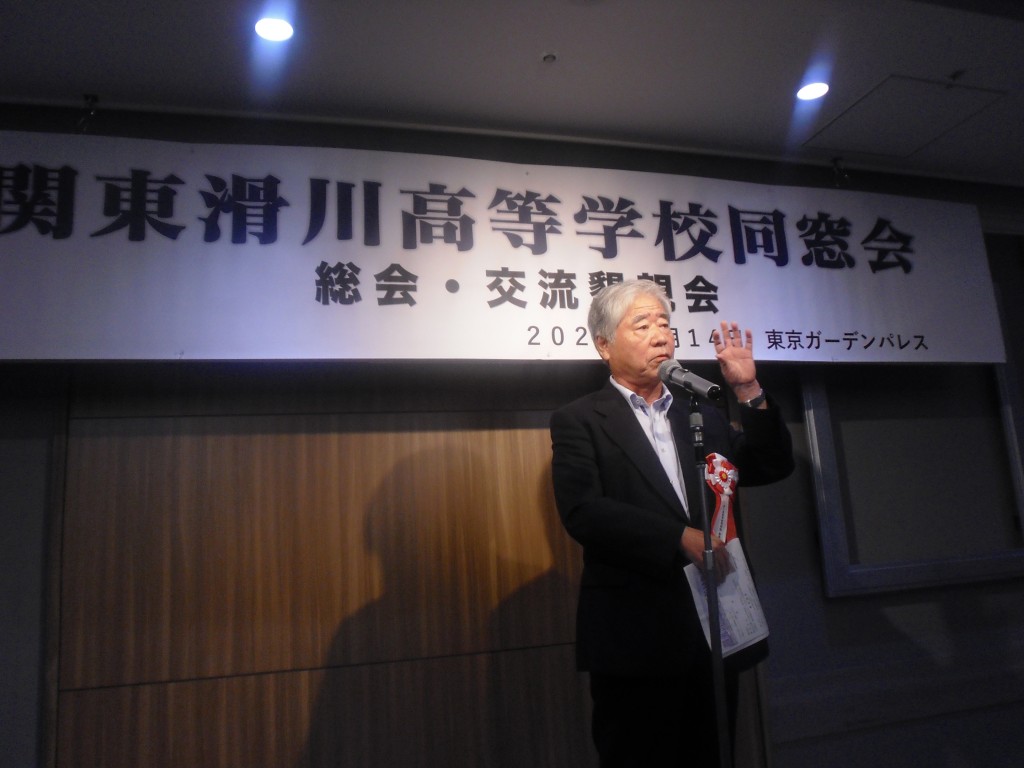

9月14日{土}12時より東京ガーデンパレスで標題の総会・交流懇親会が約50名の参加のもと開催されました。富山からの参加は私と金田幸徳校長と二人です。

さて、この会は東京周辺の滑川高校卒業生が、母校や故郷の縁ある者が集まる機会があれば、との思いから、昭和55年6月東京の富山会館で180名が参加し,隔年開催として「関東滑川高校同窓会」が設立されました。以後、平成12年頃一時休止。再開後もコロナ感染症での中止など紆余曲折を得て、久しぶりの開催となりました。

議案審議は滞りなく終えましたが、小幡会長は体調不良のため退任され、新会長に13回卒業の松村俊夫氏が就任されました。松村会長挨拶の後、来賓の金田校長から学校の近況報告、福田富昭氏{13回卒}より村上英士朗選手を含めたパリ五輪の報告がありました。

私には、記念講演として「滑川高校110年の歴史と伝統」と題し話しました。当初10分程度と言われましたが、110年の歴史や伝統は10分では話せないと申し上げたところそれでは20分となりましたが、多少消化不良でした。

しかし、同窓生の方々を前にして、このような機会を与えて頂いたことに感謝しています。

乾杯は平山隆一顧問{11回卒}の音頭で始まり賑やかに懇親会に入りました。

余興として、都内神田で歌声喫茶を経営している方がアコーデオンの伴奏で、私の年代なら誰もが知っている歌を十数曲歌われました。私の青春時代には、歌声喫茶は富山市内にありましたが、今はなく大変懐かしく思わず私も口ずさみました。

それにしても、数年ぶりの再会であり,各テーブルでは、それぞれの健康を気使いながら談笑の輪ができていました。私も何回か出席しましたが、小幡前会長には、100周年の折お世話になりました。今日までの労に心から感謝申し上げ、松村新会長のご活躍をお祈りしたいと思います。

最後に全員で校歌を合唱し閉会となりましたが、校歌を歌うとどうしても多感なる高校生活の懐かしい思い出が去来するし、時代時代の明暗と哀歓が彷彿として思い浮かんできます。

そしてその一コマ一コマは深い友情で結ばれた出会いと別れという青春の讃歌が鮮やかに蘇り、胸の熱くなるのを覚えます。誰にも生まれ育った故郷があり多感な青春時代を過ごした学び舎、母校があります。

その母校の発展は、関東滑川高校同窓会とも共通の願いであり喜びでもあります。滑川を離れ、遠く関東から母校に心を寄せている方々がおられることは、本当に有難く心強い限りであります。

関東滑川高校同窓会の発展を念じ、別れを惜しみつつ再会を楽しみにして会場を後にしました。

写真は、講演中の私。滑川市名誉市民、日本レスリング協会元・会長の福田富昭氏

(2024/09/15)

知人・友人との再会

新米の 香り鉋の よく研ぎし 高村光太郎

上京の際、会議の前後の時間を利用し、美術鑑賞や知人・友人との懇談の機会を持つことも楽しみの一つです。

9月13日上京の折、かって総務省から富山県に出向し、本省に戻られて6月まで自治財政局財政課長であった新田一郎氏が、7月から自治行政局大臣官房審議官に就任されたことと、やはり以前総務省から富山県に出向されていた桜井泰典氏が、自治体国際化協会シンガポール事務所長の3年間の勤務を終え7月自治体国際化協会事務局長として、本省に戻られたことから懇談の機会を持った。

当日は、元・県総務部長の江畑賢治氏、元・消防庁長官高部正男氏なども参加された。

桜井氏は、3年間の勤務中に富山県関係者を含め、多くの人々が尋ねてきてくれたことで、太い人脈づくりが出来たことと、現地での体験は大きな財産となった事など、話題が豊富であった。事実私の弓道の後輩である県庁職員がシンガポールで彼を訪問している。私も彼が在職中に訪問できなかったことを悔やんでいます。

又、新田審議官は財政課長として、能登半島地震の復旧・復興の予算措置の中心にいて、石川県・富山県・新潟県に予算を配分したことや、富山県内での液状化対策にも尽力した事などの苦労話などを話し、富山県に4年半出向した者にとって、多少なりとも「力」になれた想い出などに加え、両氏とも総務省ゆえ、兵庫県知事を良く知っているとのことから話題になるなど、話に花が咲きました。

しかし、両氏共、立場が違っても今後とも富山県の発展に協力したいとの、力強い言葉を頂きました。

6時から9時まであっという間の3時間でした。

写真は、宿泊の全国町村会館11階から眺めた隣のビルの国旗と遥かに見える富士山。

新田氏と桜井氏を囲んで。

(2024/09/14)

「一意奮闘―心を一つにー」

おしなべて 物を思わぬ人にさえ

心をつくる 秋の初風 西行

台風、ゲリラ豪雨、地震、猛暑を繰り返す中、朝夕の冷え込みや虫の音、そして赤とんぼの舞う風景に秋の訪れを感じる季節となりました。

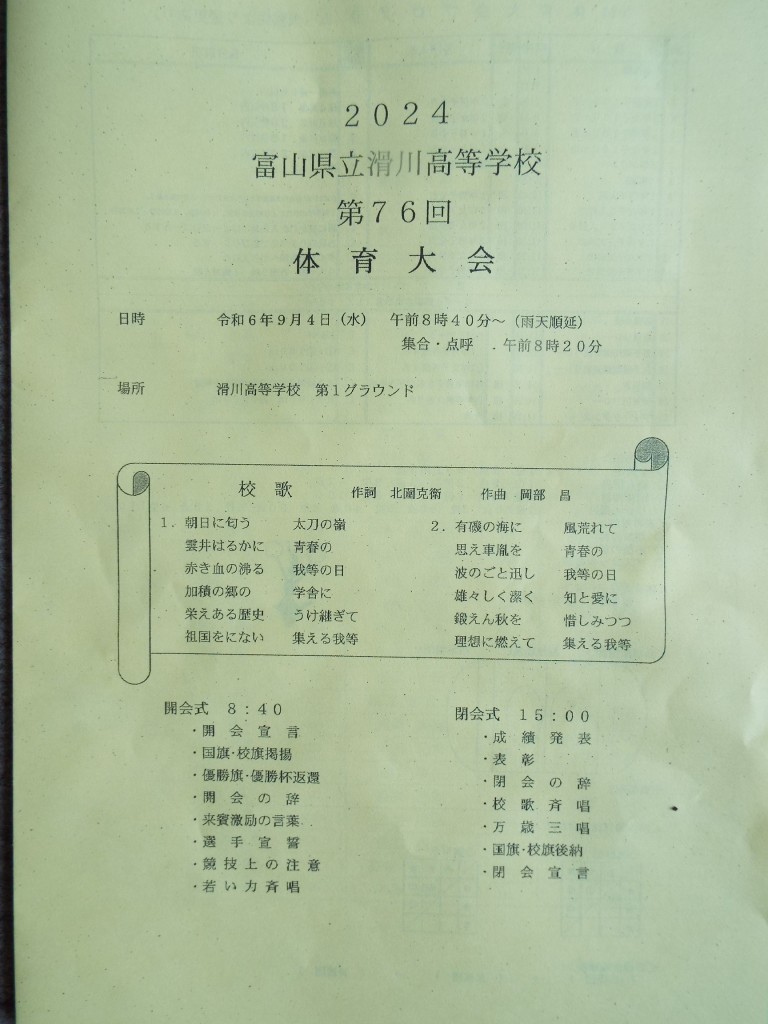

さて、9月4日高校生にとって青春の一ページとなる滑川高校第76回体育大会が、「一意奮闘―心を一つにー」のスローガンを掲げ盛大に開催されました。副校長の話によればプログラムの最後フォーク・ダンスまで21全種目が行えたのは実に数年ぶりだそうで、確かに昨年は猛暑や強風の年などを考えると今年は本当に良かったと思います。

私の高校時代、舟木一夫の「高校3年生」の歌が流行しました。2題目に「フォーク・ダンスの 手をとれば 甘く匂うよ 黒髪が」の歌詞を懐かしく思い出しました。

昨年も書きましたが、現在の応援団の団名は「青龍」「白虎」「朱雀」の3団{これに「玄武」を加え、東西南北を表しているがその意味は割愛する}である。創立100周年記念誌によれば、第一回運動会は、昭和23年{1948}新制高校としてスタートした時は赤、白、青、黄の4団と記してある。では、いつ頃四神獣を使うようになったのか。

以下は私の勝手な推測ですが、昭和25年4月本校に定時制が併設された。これによって応援団が5団になる。

この時、当然団名が議論されたと思う。赤、白、青、黄、に新たな色を加えるとすれば何色か。それとも新たに考えるか。その結果、赤、白、青、黄に繋がる色として紫が上がる。

又、その色に繋がるものとして,四神獣が浮ぶが玄武があって黄鶴が無い。ただ,日本古来の陰陽道にも四神獣は深い関わりを持っており、陰陽五行の中では,青龍・白虎・朱雀・玄武に麒麟{又は、黄龍}を入れ五神となる。玄武の代りに黄龍を入れると、青龍と紛らわしい。

そこで、詩人李白が友人孟浩然と別れを惜しみ贈った漢詩「黄鶴楼にて・・・・」や中国武漢市のシンボル「黄鶴楼」或は中国料理店の店名によく使われる「黄鶴楼」からヒントを得て「黄鶴」としたのではないか。そして、定時制は「紫雲」と称し、全日制は「白虎」「青龍」「朱雀」「黄鶴」の現在の姿になったのではないだろうか。県下の学校の応援団の名称を調べたわけではないが、「白虎」「青龍」「朱雀」「黄龍」もあれば「白虎」「青龍」「赤麟」「黄鶴」もある。いづれも四神獣や陰陽五行に由来する。戦後新制高校になった時どの学校もこの様な雰囲気だったのかもしれない。

それにしても、私が四神獣を知ったのは、昭和47年{1972}3月21日奈良県明日香村で高松塚古墳が発掘された時ですから、それよりはるか以前に、誰のアイデアであるかは知りませんが、先人の智慧には感心します。

ただ残念なのは、私の時代は戦後の第一次ベビーブームの年代ですから、1学年600名、3学年で1800名、定時制が加わり計2000名。運動会は5団ですからそれは、それは、賑やかなものでした。それに比べれは、現在は、少子化の影響で1学年200名。3学年計600名。応援団は「白虎」「朱雀」「青龍」と3団で、1団200名です。

昨年も書きましたが、私の孫が通う小学校は生徒数約200名で、運動会の応援団は1団50名。赤、白、青、黄のの4団です。滑川高校の応援団も4団にしても1団150名です。小学校と高校を同一には論じられませんが見直してもよいのではと思います。

そして、四神獣や陰陽五行等からの由来も、生徒諸君も知っておくべきと思う。

又、運動会の名称も、現在、「第76回体育大会」となっているが、全校生徒600名が参加していることを考えると、5月1日の「日本海開き」同様、生徒の士気を鼓舞する意味からも「第76回秋季大運動会」と変更してもいいのではないか、と思う。

いづれにしても、グランドに足を踏み入れた時の熱意から、若さや、青春の香りを感ぜずにはおれませんでした。私自身も、青春のひと時を過ごした高校時代を懐かしみ、元気を貰った1時間半でした。

参考まで、平安遷都1100年を記念して、明治28年{1895}3月15日創建された京都の平安神宮は,四神相応の考えに基づいて四神を守護する為に、東に八坂神社、西に松尾大社、南に城南宮、北に上賀茂神社が造られ、その四神の中心を守るのが平安神宮です。

写真は、プログラム。入退場アーチ。騎馬戦。

(2024/09/04)

五輪出場村上選手帰国挨拶

直角に 男が動く 風の盆

9月1日台風10号の影響が心配された八尾おわら風の盆は、初日1日は雨もなくまずまずのお天気で、7万人の人出で賑わったという。2日目の今日と最終日の3日何とか晴れてくれれば良いが、と、願わずにはおれない。

さて、2日午後1時半、パリ五輪にウエイトリフティング競技102㎏超級に出場した、村上英士郎選手が母校の滑川高校に帰国の挨拶に訪れました。校長室で応対したのは、金田校長、佐藤ウエイトリフティング部監督と同窓会長の私でした。

部屋に入るや、開口一番私達を含め応援して頂いた人々への感謝の言葉からでした。そして会場の雰囲気は国内大会と違い五輪独特なもので、他国の人からも力強い声援を受けたのも忘れられない。五輪に参加してとても良かった。次回のロサンゼルス大会にも是非出場したい。そのためにもより一層頑張る。と、力強い言葉でした。

私は、以前も述べましたが、「一流のアスリートはプレッシャーを跳ねのけて、初めて一流である」福田先輩の言葉を引用し、それに加え、私は楽しむのも大事だが「温室に大木無し」厳しい練習もあると思うが頑張れ、と激励しました。

また、水泳や体操競技は、一人で複数のメダルを取る機会があるが、ウエイトは1回しかない。ちょっと不公平と申したところ、彼も笑いながら、スナッチとジャークと種目別もあれば良いと思う。と述べていた。

いづれにしても彼のクラスでの五輪出場は日本人では3年ぶり、勿論富山県でウエイトリフティングでの五輪出場は初めての快挙である事を考えると、10位と言っても立派なものであると話したところ、彼は150㎏の巨体に似合わぬ童顔で「ありがとうございます」と謙虚な姿勢で応えていました。

また、彼は私が「全校生徒の前で話をされた内容は今でも覚えている」との発言には正直驚きました。「本当か」との問いに「はい」には,又、驚きました。多分お世辞だと思います。

最後に次回は生徒諸君に五輪の話やスポーツの魅力などを話していただくことを約束して別れました。冒頭の句は、誰の句かは知りませんが、好きな句の一つです。

写真は、校長室で金田校長、佐藤ウエイトリフティング部監督と共に。出場記念の皿。

(2024/09/02)

薬業人バーベキュー

8月16日{金}午後2時から、猛暑が連日続く中、我が家の小さな中庭で、猛暑に負けるな「薬進」をテーマに「薬業人バーベキュー」を20名の参加者で行った。

当日は、台風7号が関東地方に接近中と天候が心配される中での開催でしたが、影響は殆どなく、曇り空に心地良い風が吹くまずまずの天候であった。そしてスマホによるウエザー情報もあり、便利な世の中になったものである。それにしても開催日を決めるのはなかなか難しい。

7月初旬には決定したのだが、その時点では1か月半先の台風や猛暑或は雨天などは予想出来ない。しかも、お盆明けには出張する人もいることも考慮して決定しているのだが、今回は結果良しあった。

また、飛び入りで県庁の課長も参加された。参加した人の営業地は、北は北海道から、南は鹿児島、宮崎、熊本などを始めとして全国各地に及び、それゆえ話題も豊富で話に花が咲きました。また、同一地域を営業する者同士であれば、商品の販売テクニックなど、腹を割っての話は中々出来ない。しかし、今回の参加者は営業地が違うことから本音で商売のことを話せる機会でもあった。

また、参加者の中の売薬さんで薬剤師の免許をを持った方もいて、課長とは話が合ったようだった。それにしても「焼きそば」や「焼肉」を手際よく調理する人もいるなど、さすが売薬さんは多種多芸であり改めて感心した。

参加者から、玉ねぎ、ジャガイモ、なす、酒など多数の差し入れがあった。

約3時間半和やかな雰囲気の中、名残を惜しみつつ再会を楽しみに散会した。

(2024/08/18)

パリ五輪と滑川高校同窓会

たたまれて いても涼しき 日傘かな

誰の句か知りませんが、たたまれている日傘を見ただけでも一服の涼を感ずる位の連日の猛暑である。

さて、8月10日{土}午後6時恒例の滑川高校同窓会{会長・中屋一博}の総会及び懇親会が約70名の参加を得て、西地区コミュニティセンターで開催されました。

総会は毎年曜日に関係なく、8月10日と定められています。同窓生は約3万7千人と県下最大規模を誇る同窓会として発展し、各界、各層に有為な人材を多数輩出し、各分野で活躍しておられることは私達の誇りとするものです。

今年の総会は役員改選の年でしたが、不肖私が再選されました。ただ今回は新たに富山{水橋}、,滑川、魚津担当の副会長を設けたことと,幹事も若手を多く起用し組織の強化を図りました。将来これに上市が加われば更に良いかと思います。

いつも思うことですが、誰にでも生まれ育った「ふるさと」があるように、誰にでも青春の一時を過ごした母校があります。特に今回思ったのは、たまたま総会当日はパリ五輪の開催中で、連日、日本選手ののメダルラッシュに湧いていました。

その中で日本選手が金メダルを取り表彰台に上がり、国歌が流れ、国旗が掲揚され選手が金メダルを高らかに持ち上げるシーンや日の丸を背にして会場を回ったり、ガッツポーズの姿を見ると、どこか胸が熱くなる。

日頃、君が代や日の丸に関心のない人でも、あの映像をテレビで見るとどこかジーンとくる。これが日本人なんだろうと思う。富山県人が帰省した時、立山連峰の雄姿を見て自身が富山県人である事を自覚するという。

パリ五輪には滑川高校出身つまり同窓生である村上英士郎さんがウエイトリフティング競技で出場し、総会会場はその話題で大いに盛り上がった。母校の存在も前述同様、日頃滑川高校の存在を全く意識していない人でも何かの機会に母校の名が出るとやはり意識する。母校とはその様な存在だが、人それぞれの心の中で生き続けているのであろう。

さて、その村上選手{平成25年度卒、29歳}は本校出身者として夏季五輪にレスリング競技で出場し,昭和39年東京五輪で銅メダルに輝いた堀内岩雄氏が唱和43年メキシコ五輪に出場以来ですから、実に56年ぶりの快挙です。しかも富山県でもウエイトリフティング競技での五輪出場は初めてです。特に彼の102㎏超級クラスは日本人でも出場は難しく3年ぶりです。

ウエイトリフティング競技は、日本時間8月11日{日}午前3時30分より開始され、西地区公民館で、「拳魂」と村上選手がバーベルを持ち上げる姿を描いたTシャツを着た滑川高校ウエイトリフティング部部員に、保護者、OB、OGなど関係者約70名が集まり、手作りの「うちわ」やステック・バルーンを打ち鳴らし大型モニターで観戦、応援するという。

私も前夜の懇親会で多少疲れもありましたが、同窓会長として観戦し精一杯の応援をしました。

結果はスナッチ180K、ジャーク220Kトータル400Kで12人中10位でした。

しかし、五輪に出場するだけでも大変なことに加え、両足首を痛め万全でない中での成績で、しかも五輪で10位ですから立派なものです。午前3時半にも拘わらず、多数集まった人々から村上選手の勇姿に盛大な拍手が送られました。

後に続く後輩たちにも、大きな励みになったと思います。事実8月12日付、北日本新聞で、先の全国総体女子76K級を制した本校3年の眞田明花李さんが「世界で戦う姿を見せてもらったので、自分も高い目標を目指したい」との意気込みが掲載された。部員のみならず学校全体が活気つき、我々にも、元気、勇気を与えてくれた。いづれ帰国後、学校での報告会が楽しみである。

写真は、総会で挨拶する私。西地区公民館のモニター画面で、スナッチ220Kを成功した村上選手。「拳魂」と村上選手のイラストされたTシャツ。閉会式での村上選手{北日本新聞より}

(2024/08/12)

「原爆の日」

新しき 朝の光の さしそむる

あれ野にひびけ 長崎の鐘 永井隆

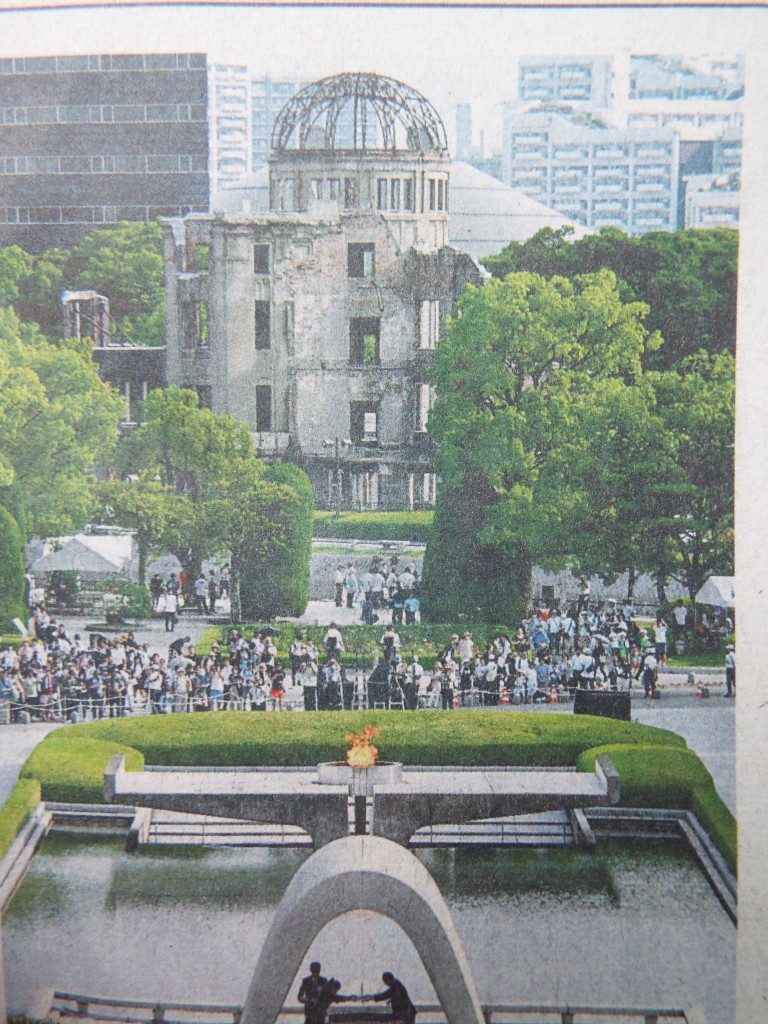

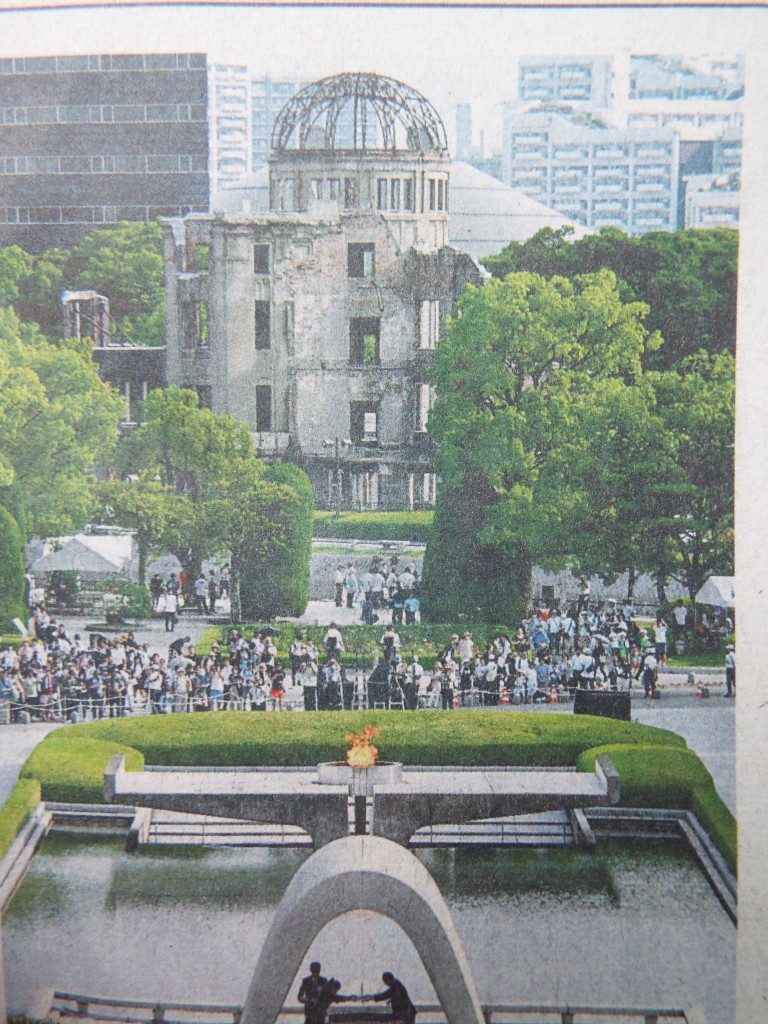

8月6日広島に、9日長崎に米軍による原爆投下から、79年となる「原爆の日」を迎えた。

日本の総人口の8割以上が戦後生まれとなり、戦争や原爆の悲惨さを語れる人が年々減少し、悲劇の記憶が遠のきつつあることは残念である。

1945年8月6日午前1時45分{日本時間}B29爆撃機エノラ・ゲイは濃縮ウラン型原子爆弾「リトルボーイ」を搭載し、西太平洋マリアナ諸島・テニアン島の飛行場を離陸した.機長だった、ポール・ティベック氏の自伝によれば、第一目標は広島だったが、この時点では決定していなかった。

有視界での爆弾投下が命令で、3機の天候観測機がエノラ・ゲイに先行。広島、小倉、長崎に飛んでいた。午前7時半、広島上空の天候観測機から「雲量はどの高度でも3割以下」と連絡が入った。「目標は広島」ティベック機長が乗組員に伝えた。午前8時15分、世界で初の原子爆弾が広島に投下され,街は一瞬で廃墟と化し、14万人が犠牲になった

8月6日広島での「平和記念式典」の中で、こどもを代表して、小学6年生の児童2名が「平和への誓い」を朗読した。その中の一部であるが、「・・中略・・今なお、世界では戦争が続いています・・中略・・本当にこのままでよいのでしょうか。願うだけでは、平和はおとずれません・・中略・・家族や友達と平和の尊さや命の重みについて語りあいましょう。世界を変える平和への一歩を今、踏み出します。」この誓いの言葉には胸を打たれた。

そして、8月9日長崎である。2発目の原爆を投下するためB29爆撃機「ボックスカー」がテニアンを飛び立った。積み込まれたのはリトルボーイの1,5倍の威力があるプルトニウム型爆弾「ファツトマン」である。第一の目標の小倉は視界不良などで断念。午前11時02分、第二の目標だった長崎に投下され7万人の命を奪った。歴史に「もし」はないと知りつつも「もし」長崎も視界不良だったらと思ったりする。

米国は1942年原爆を開発する「マンハッタン計画」を始める。これを主導し「原爆の父」として知られる、理論的理学者オッペンハイマーを主役にした映画が昨年7月米国で、また、日本でも公開され話題を呼んだ。

彼はその後、原爆の開発を後悔し「我は死なり、世界の破壊者なり」と言い、水爆の開発にも反対したという。

私は、1978年{昭和53年}1月富山県洋上セミナーで、グアム・サイパンを訪れた折、飛行機は住民の生活物資の積み下ろしのためテニアン空港に着陸した。当時の空港の滑走路は未舗装で、着陸時には砂塵濛々としたのを記憶している。離陸まで約1時間程あり,機外に出るのが自由で、ターミナルを見学に行った。そして、この滑走路から、広島へ、長崎へと原爆を搭載したB29爆撃機が飛び立ったことに思いを馳せ複雑な気持ちになったことを覚えている。

ロシアの文豪トルストイは、、日露戦争当時の明治37年{1904}6月、ロンドンタイムズに寄稿し、「日本は殺生をしない仏教国である。ロシアは人類皆兄弟であり、人間は愛である」と説くキリスト教である。その国がなぜ戦うのか。戦争は止めるべきと寄稿した。ロシアとウクライナにも言えることである。

また、かって京都大学教授であり、優れた国際政治学者であった高坂正堯氏{1934-1996}が、人間にとって戦争は「おそらく不治の病であるかもしれない」と的確に洞察され、一方で「我々はそれを治療するために努力し続けなくてはならない」とも述べて「我々は懐疑的にならざるを得ないか、絶望してはならない。それは医師と外交官と、そして人間の務めなのである」著書「国際政治・恐怖と希望」より。

しかし、現実は厳しい。国連安保理常任理事国であるロシアがウクライナに一方的に侵略し、核の使用をちらつかせ、拒否権を発動する。北朝鮮の行為にも国連は機能不全に陥っている。戦争とは、その国の最高責任者が決断し、その犠牲者はいつも何の罪もない弱者である。

太平洋戦争での日本人犠牲者しかり、ウクライナやイスラエル・ガザ地区の犠牲者を見ても一目瞭然である。私は、広島平和記念公園内の資料館や原爆ドーム、また、長崎では北村西望作の巨大な「平和の像」や浦上天主堂を訪ねた時を思い出す。やはり戦争はしてはならない。広島での、こども代表の「平和への誓い」を噛み締めるべきと思う。

最後に、昭和20年8月9日、長崎の爆心地に近い医科大学で被爆しながら治療に当たった、医師の永井隆博士が、原爆で妻を失うなどの事実から、昭和24年出来上がった歌が、サトウ・ハチロー作詞、古関裕而作曲「長崎の鐘」である。この曲がヒットした2年後、昭和26年永井隆博士は43歳で亡くなった。博士がこの曲を聴いたのち詠んだのが、冒頭記した1首です。

改めてここに記します。

新しき 朝の光の さしそむる

あれ野にひびけ 長崎の鐘 永井隆

写真は、8月6日、広島での平和記念式典{北日本新聞より}

(2024/08/07)

ネブタ流し

散れば咲き 散れば咲きして 百日紅 加賀千代女

猛暑 炎暑の中で 散っても 散っても咲いてくる百日紅のパワーには驚くと同時に、なんとなく元気を貰うような気がする。

さて、滑川の伝統行事であり、国の重要無形民俗文化財である「ネブタ流し」が7月31日夕方、滑川市の中川原海岸{和田の浜}で行われ、多数の見物客が炎を眺めながら無病息災を祈った。

ネブタと言えば、竹や木を使って紙貼りや、武者人形、鬼、鳥獣などを作り、中に灯をともして屋台や車に乗せて練り歩く青森や弘前{ネプタと称す}を思い出す。

しかし、滑川の場合は、藁などを材料にして7mー8mの円柱状に製作されたた大たいまつを、「筏」に乗せて、火をつけて海に流し、眠気やけがれ、病気をネブタに託し,火と水で消し去ろうと云う願いが込められていると云う。

中川原、吾妻町、常磐町、滑川青年会議所、滑川商工会青年部など10団体のネブタ11基のネブタの頂上に次々と火が付けられ、海に入った住民がネブタを乗せた筏を沖へ流す壮観な行事である。

沈む夕日と燃え上がるネブタ。一幅の絵になる風景である。

「滑川の民俗」上78頁によれば、「かって神家町、加島町、高月町でもあった。また、明治前期の頃までは、6月30日に行なわれていた.この他、7月31日には水遊びをしたり、女性が洗髪すると風邪をひかないとか、この日以降、昼寝をすることをとがめられたと云う伝承もあった」と記してある。

全国的にみると、この行事は東日本に多く、滑川はその南限と言われている。いずれにしてもネブタの形態は違っても、その目的は、人々の、体についた汚れを流し身を清め、無病息災を祈願する「禊払い」であろう。

写真は、滑川の「ネブタ流し」

(2024/08/01)

パリ五輪出場村上選手壮行会

7月15日パリ五輪ウエイトリフティング男子102キロ超級代表村上英士郎選手{滑川高校出身}の壮行会が、ANAクラウンプラザホテル富山で、富山県ウエイトリフティング協会主催で午前11時30分より開催されました。

来賓には、新田知事、山本県議会議長、藤井富山市長、水野滑川市長、三宅日本ウエイトリフティング協会名誉会長・いちご(株)ウエイトリフティング監督、新井パリ五輪男子日本監督など多数の来賓が出席されました。不肖私も滑川高校同窓会会長として出席し、来賓紹介とともに、鏡割りにもご指名を受け恐縮至極でした。

最初に大門県協会長より挨拶があり、新田知事、山本県議会議長等から祝辞と激励、次いで三宅氏より裏話として、「コロナ前、佐藤滑川高校教諭より、村上選手を地方で練習するより、指導者や施設にも恵まれている中央で練習させたいと相談されたが、重量級の選手の育成は難しく一度は断った。しかし、熱心な要望に練習は一か月の内10日間は富山で、10日間はいちご(株)で、10日間はナショナルトレーニングセンターで行うことで引き受けた。

しかし、東京に来た頃よりコロナ感染症が拡大し、結局今日まで東京で練習を続けてきたことが結果的には良かった」など話されました。次いで、本人より挨拶があり「今日まで応援をして頂いた方々への感謝と、五輪での活躍を期す力強い決意表明」がありました。

次いで、2か所のこも樽の鏡割りが行われ、私も参加させて頂きました。その後、藤井市長の乾杯で懇談会に入りました。私の隣に荒井監督がいて、村上選手と3人で話し中、パリへ行く飛行機の座席は村上選手が大きすぎてエコノミークラスの座席では座れずビジネスクラス、監督がエコノミークラスです。と笑いを誘った後、村上選手は新幹線は、グリーン車は肘掛け邪魔で座れず、普通車は肘掛けが上下するから普通車を利用していることなど,しばしなごやかに懇談した。

又、懇談中に2023-2024の直近の海外での試合の模様がスクリーンに映し出されました。会場での笑顔と対照的に、試合でのバーベルを持ち上げる真剣かつ闘志に満ちた顔は想像も出来ないものでした。

村上選手は14日は富山市の地元熊野地区での壮行会。15日は富山で私の出席した壮行会。16日は母校滑川高校で壮行会。その後東京に戻り練習に励み、27日の開会式は欠席し、31日パリへ向かうそうです。

最後に万歳を三唱した水野市長より、村上選手が競技するのは、日本時間8月11日午前3時30分で、その時西地区コミュニティーセンターで、パブリックビューイングが行われることの発表がありました。

尚、滑川高校出身で夏季五輪に出場したのは、昭和39年{1964}の東京五輪にレスリング競技で銅メダルを獲得した堀内岩雄さん以来実に60年ぶりです。又、富山県内でウエイトリフティング競技で五輪出場は初の快挙です。

兎に角、村上!パリで頑張れ!頑張れ!村上!母校と富山と日本に勇気、元気を!

写真は、新田知事と村上選手。挨拶する村上選手。鏡割りの私。

(2024/07/15)

国宝・興福寺三重塔

7月7日午前、旧・奈良県知事公舎に引き続き興福寺を訪ねた。

興福寺と言えば五重塔や阿修羅像が有名であるが、今回は国宝・三重塔である。実はこの塔、年に一度特別開扉がある。それが7月7日です。この塔は康治2年{1143}に竣工したが、治承4年{1180}焼失し鎌倉時代初期に再建され現在に至る興福寺に残る最も古い建物である。全高19mに及び、上層に比べて初層が大きく作られており、安定感に満ちている。

又、木割が細く軽やかで優美な線を醸し出し、平安時代の建築様式を伝える重要な建物です。内部には千体仏が彩色されているなど、さすが国宝である。ただ今回の目的は、年に一度の特別開扉があり、弁財天の御開帳の日が、7月7日であるので拝観する良きタイミングであった。

弁財天は元の名をサラスヴァティと称し、川の女神でした。やがて学問・智慧・音楽を司る女神となり、中国で美音天・妙音天などと訳されました。日本では吉祥天と混同されたため、福徳・財宝の神とされ室町時代中期頃より七福神の一つに数えられるようになりました。そのため、通常「弁財天」と言われている。

当日は塔の前にテントが張られ、イスが配置され10時から信者さんたちが集まり法要が営まれるという。その前であったが既に開扉され、中が見えたので扉の前で、じっくりと弁財天を拝み、多少彩色が落ちていたが千体仏も見ることができた。三重塔をゆっくりと回り、東大寺に向かった。この頃になると人、人、人の波と猛暑である。東大寺もそこそこにして、昼食後帰途についた。関西滑川会を中心に、二泊三日の駆け足の旅であったが充実した日々であった。

写真は、国宝・三重塔。開扉され御開帳された弁財天。

(2024/07/10)

旧・奈良県知事公舎

関西滑川会の翌日、7月7日現地に住んでいる甥っ子の車で、早朝8時半頃から、旧・奈良県知事公舎を見学した。この建物は築100年余りの純木造和風建築で、現在は建物は県所有で、民間業者によりホテルとして活用されている。それゆえ、恐る恐るフロントで見学をお願いしたところ、意外にも簡単に許可が出た。廊下を歩くと窓越しに朝食中の宿泊客が目に入る。実は此処を訪ねたのは目的があった。

1951年{昭和26}11月18日、参議院本会議では、衆議院に続いて2条約が承認され、当時首相であった、吉田茂は会議後に批准書に署名を行いました。憲法の規定で天皇の署名も条約締結には必要のため、当時の官房副長官 剱木亨弘{けんのきとしひろ}が奈良に行幸中であった昭和天皇の元へ赴きました。翌19日、昭和天皇が滞在中であった奈良県知事公舎にて、ご帰還を待ち、

昭和天皇がお戻りになった夕刻時に、天皇は侍従長だけを伴って部屋に入り

「裕仁」と署名をしました。その部屋が「御認証の間」として、当時のまま保存されており、ここを見学するのが目的でした。広さは10畳程度とさほど大きくはありません。洋室ですが格天井と格式の高い造りでした。

部屋の入口に

「日米安全保障条約・サンフランシスコ講和条約 批准書御認証の間」

と書かれた案内板があり、歴史を追体験したような感じでした。

隣の部屋はもう少し広く、やはり格天井でした。中庭も散策しましたが、手入れの行き届いた日本庭園として整備されていました。富山県知事公舎は中沖知事時代に廃止され、その跡地に、現在の「古志の文学館」が建設されました。フロントで宿泊料金を尋ねたところ、最低一泊10万円位からでした。

写真は、旧・奈良県知事公舎前、批准書御認証の間。

(2024/07/09)

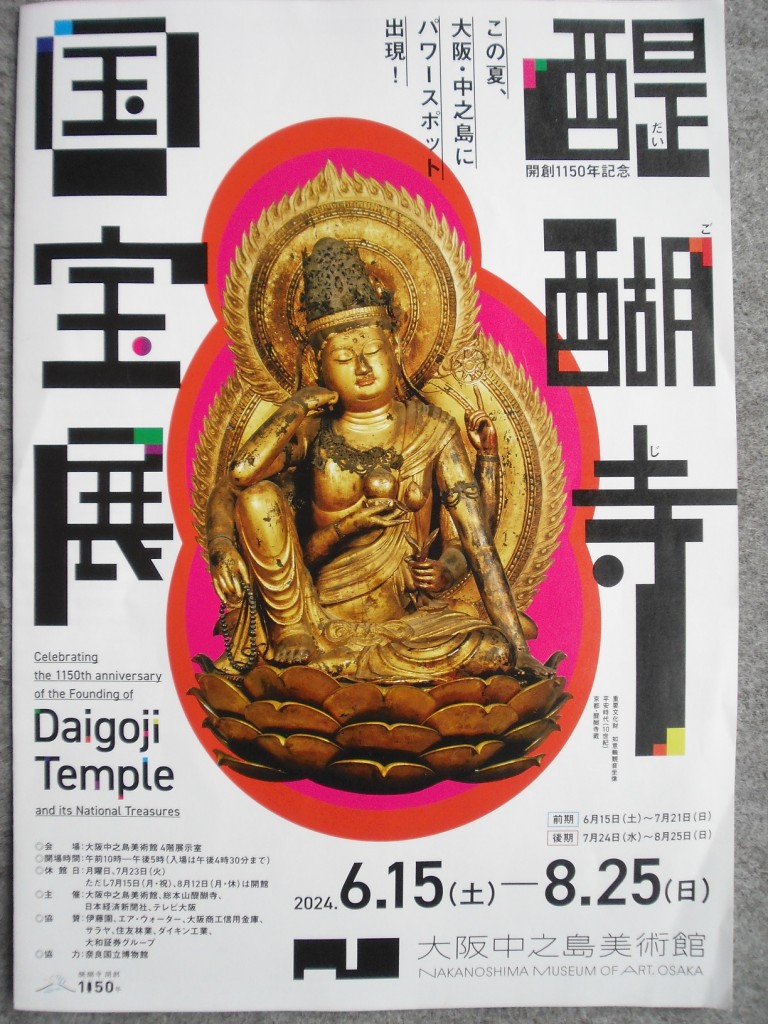

醍醐寺国宝展

関西滑川会の前日、7月5日午後大阪中之島美術館で開催中の醍醐寺{京都市}国宝展を鑑賞した。ご存知醍醐寺は、真言密教の拠点寺院として平安前期、貞観16年{874}理源大師聖宝によって創建され、開創1150年を記念し今回大阪で開催された。

醍醐寺は豊臣秀吉が晩年に行った「醍醐の花見」でも有名な名刹で、そこに伝わる国宝14件、重要文化財47件を含む寺宝約90点が公開された。

創建時から伝わる重要文化財「大威徳明王像」などを通して寺の歴史をたどる、第一章「山の寺 醍醐寺」、密教寺院として代々の僧侶たちの研究成果に注目した第二章「密教修法のセンター」、美の殿堂としての文化的側面を打ち出した第三章「桃山文化の担い手」で構成される。

秀吉は五重塔を残して焼けた醍醐寺の復興に尽力した。その死後も豊臣家や徳川家による保護が続き、屏風絵など近世の名画が今に伝わっており、実に見応えのある国宝展でした。中之島美術館は初めて訪れましたが、近代的な建物で、会場は4階でした。しかし、エスカレーターが凄い。天まで昇るかのような長さで、徳島の大塚美術館を思い出させました。

写真は、パンプレットとエスカレーター

(2024/07/08)

第57回関西滑川会

「ふるさとは 遠きにありて思ふもの・・・・」室生犀星が郷里金沢に帰郷した折に作られた詩という。詳細は割愛するが大阪も東京同様2時間半前後で結ばれるようになった。

しかし、「ふるさと」に寄せる人の思い、つまり、過去のものや遠い昔などに惹かれる気持ちは、距離や時間の長短に関係なく、異郷にいて故郷を懐かしく思う気持ちとして、昔も今も変わることなく人々の心の拠り所として生きているのであろう。それにしても、故郷のことを、いつも気にかけ、故郷の発展を願っている方々がおられることは本当に有難いことである。

さて、静岡で40度を記録する猛暑となった7月6日{土}恒例の関西滑川会{千先久矩会長}の総会と懇親会が会員約60名が参加し、ホテルグランビィア大阪で盛会裏に開催された。

総会では、滑川市の歌、滑川高校校歌を唱和。次いで、会長は一年ぶりの再会を喜び、滑川の地酒を味わい、ふるさとの言葉で語り合い、楽しいひと時にしたい。と挨拶。水野達夫市長は、久々の大漁だったホタルイカ漁や能登半島地震の本市の被害など滑川市の近況報告。古城紀夫近畿富山県人会会長。大門良輔県議会議員。金田幸徳滑川高校校長。土肥正明東京滑川会会長。最後に滑川高校同窓会会長の私である。

いつものことだが、6番目で最後の挨拶は前者5人の挨拶と重複しないで云わねばならないからやりずらい。私の挨拶は、間もなく開幕するパリ五輪に、ウエイトリフティング102キロ超級クラスで出場する滑川高校出身の村上英司郎選手と5月18日東京で会った折、私は、彼に「メダルに向かって頑張れ。金メダルが駄目でも銅メダルでも良いから頑張れ」と発言したところ、隣にいた元・日本レスリング協会会長の福田富昭氏{滑川高校出身}が、それはダメだ。一流のアスリートはプレッシャーをはねのけてこそ一流のアスリートになれる。故に私の様な激励はダメだと言われた。

私は思わず銅は漢字で書くと、金と同じと書く。と言ったところ、「どうでもいい」と話されたことや、今年のホタルイカ漁が豊漁であったことに関して、人間が陸から水中に身を投じることを「身投げ」と言う。しかし、「ほたるいか」は海中から波打ち際に来ることを「身投げ」と言う。日本語の面白さを多少ユ―モア―を交え話しました。

又、5月18日東京滑川会で最後に全員で合唱したのが「ふるさと」であった。その時同じテーブルにいた関西滑川会会長の千先さんに関西滑川会も合唱するのだから、独自の歌詞を考えたら、と提案したところ、、私に書いたら、とのことで、つい酒に任せメモしたものを渡しました。しかし、これはあくまで私案であり、関西滑川の皆さんで考えたら良いと申し上げました。

だが、当日配布された資料の中に、私の「ふるさと」の歌詞が4題目に、{後記}中屋一博作と記してあり驚きました。これが最後に全員で4題目まで合唱したから尚更です。まさに汗顔の至りでした。尾崎照夫市議会議長の乾杯で懇親会に入りましたが、アトラクションでは、千先会長が松健に扮装し、役員一同のマツケンサンバには会場は大爆笑、大いに盛り上がりました。

又、東京滑川会副会長・勝又敦子さんのプロ並みのマジックショーには会場は騒然となったり、近畿県人会副会長・石田千治さんの歌謡ショーがあったり、近畿県人会「おわら教室」の皆さんによる「越中おわら踊り」など、盛り沢山の内容ででした。11時から15時まで当初長いと思われていた4時間も、アッという間の時間でした。

最後に滑川市議会副議長・青山幸生氏、関西滑川会副会長・近堂収氏によって、エールの交換があり閉会となりましたが会場のあちこちで別れを惜しみ,再会を約す姿が見られました。それにしても、千先会長のアイデアにはいつも感服します。誰にも生まれ育った「ふるさと」があり、青春のひと時を過ごした母校がある。

「ふるさと」を離れ、久しぶりに富山へ帰省し、立山連峰の雄姿を眺めた時、富山県人であることを実感すると言う。日頃は意識していなくともやはり人々の心の中では「ふるさと」生き続けているのだろう。改めてそう思った。

国巡り 山々見ればふるさとの

越の立山 たぐい希なり 山田孝雄

「故郷」

兎追いし かの山 稲穂ゆれし かづみ野

小鮒釣りし かの川 清き流れ はやつき

夢は 今もめぐりて 有磯の海に ほたるいか

忘れがたき ふるさと 忘れがたき ふるさと

写真は、千先会長。私の挨拶。マッケンサンバを踊る千先会長、水野市長、尾崎議長、勝又さんのマジックショー。

(2024/07/07)

知人・友人と懇談

6月12日{水}全弓連理事会出席で上京した。この時の楽しみの一つに友人との懇談である。今回は久しぶりに経済産業省藤木俊光官房長と懇談した。

当日のメンバーは氏以外に経産省OBで富山市出身・前内閣官房・内閣審議官・間宮淑夫氏、元・富山県商工労働部長・現・福島相双復興推進機構専務理事・戸高秀史、元・富山県商工労働部長・現・全国中小企業団体連合会専務理事・佐藤哲哉氏、など経済産業省関係者と富山県首都圏本部長飯田裕氏、に私と6人である。霞が関や都知事選など話題は多岐にわたり、有意義な2時間余りであった。

写真は、藤木官房長を囲んで。

(2024/06/13)

新田知事と懇談

飛び習う 青田の上の 燕の子 麦水

6月11日{火}午後4時30分知事と、その前4時、南里経営管理部長にお会いした。

現在県に国から男女合わせて多数の出向者がおられますが、その中で女性の部長以上は、総務省から南里部長。厚生労働省から厚生部長。農林水産省から副知事が出向中である。女性の管理職の比率が年々高まる中、女性の部長職も珍しくない時代である。

南里部長が総務省時代の上司が現、総務省財政課長の新田一郎氏であり、氏と私が時々上京の折懇談の機会を持っていることなどから、話に花が咲きました。

次いで、4時30分知事室を訪ね種々懇談しました。たまたま私が書類整理中、知事就任以前、私に宛てた手紙を見つけ、それを見せて話に入った。平成19年{2007}11月28日の日付であり、知事選は令和2年{2020}であり、遥か以前のことである。その時、将来知事に就任されるとは正直思わなかった。

知事はそれを読みながら確かに自分が書いたものであるがそれにしても、よく今日まで持っていたことに双方、驚くやら、関心するやら、私は貴方は将来大物になると予感したから、保管していたと話、大笑いになった。

その内、手紙の内容の話題を含め種々懇談した。それにしても、私もうかつにも県議会6月定例会開会中の多忙な中にも拘わらず、4時30分から5時過ぎまで、40分近くも時間を割いて頂いたことに恐懼至極でした。又、いつも感心することは、帰りは秘書課の職員の前を通り、ドアのところまで見送りに来られるのには感心します。これも民間出身者ゆえの所作と思う。「迎え3割、送り7割」の言葉を思いだします。

(2024/06/12)

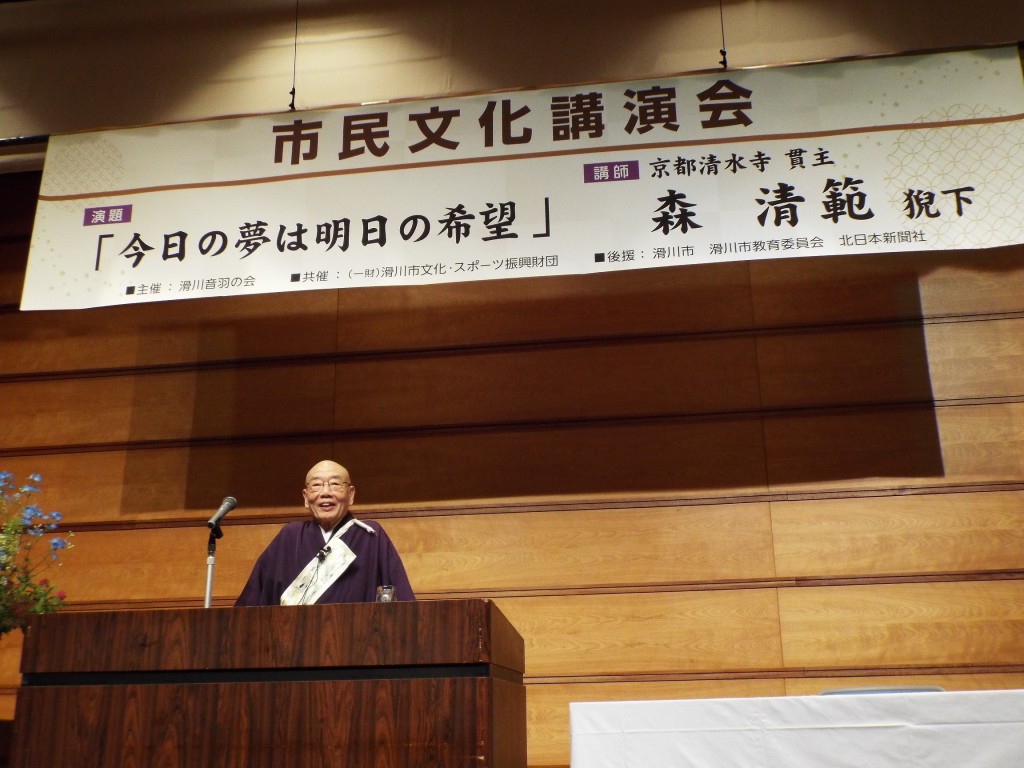

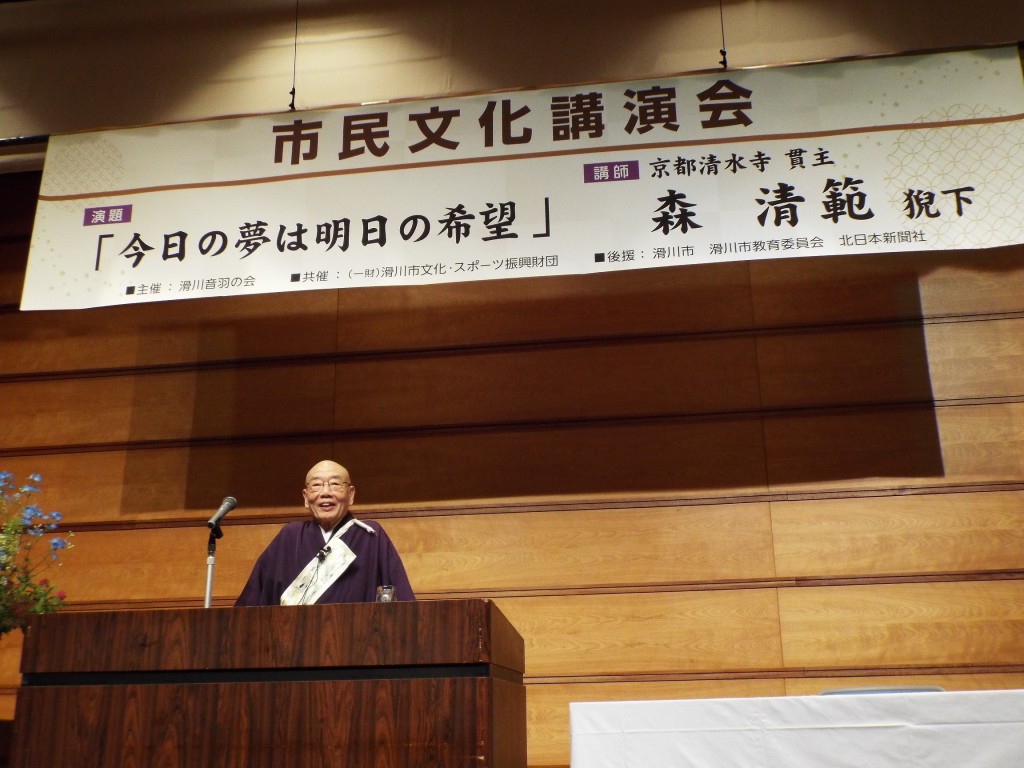

清水寺貫主・森清範氏講演会

塵にまみれし街路樹に いと麗しき 小雨降りけり

6月2日{日}午後3時30分より、恒例の清水寺貫主・森清範氏をお迎えしての市民文化講演会{主催・滑川音羽の会・会長中屋一博}が西地区コミュニティーセンターで300余名の多数の来場者のもと開催されました。

昨年は、講演会の直前、突然の体調不良で大西英玄執事に代理を務めて頂き、心配しました。

しかし、今年はいつもの通りの元気なお姿を見て一同安堵しました・当日は午前中は、小雨模様でしたが午後からは曇り空となり、雨上がりの青葉、若葉はやはり色鮮やかな景色です。

さて、清水寺と滑川とのご縁は、平成9年{1997}1月鳥取県沖でロシア船籍ナホトカ号が沈没し、大量の重油が流失し日本海側沿岸に大きな被害がでました。この時、当時市議会議員であった石倉宗一氏が重油処理にボランティアで能登半島に向かって入る途中、車中で聞いたNHKラジオ深夜宅急便から流れていたのが、清水寺森清範氏の講演であった。

これに感動した石倉氏は、後日、清水寺に行き森清範氏に直に滑川での講演を依頼されたところ、その情熱に心を動かされ平成10年{1998}第一回市民文化講演会が実現したのが始まりです。

しかし、平成16年{2004}石倉氏が突然お亡くなりになり、一時はどうなるか心配しましたが、氏の意志を引き継ぎ森貫主に引き続きお願いしたところ快くお引き受け頂だき、以来今年で26年になります。、昨年とコロナで2回中止になりましたので、ご本人のご講演は23回になります。それにしても、23回も同一地でのご講演は滑川だけだそうで本当にありがたいことです。

もう一点、清水寺と滑川との縁があります。それは「孝徳泉」の民話です。

大正2年8月発行の滑川町誌によれば、「文禄2年{1593}美作の国の了安、安静親子が了安の亡き妻の菩提を弔う為、行基菩薩彫刻の弥陀尊像を厨子に納め、それを背負い全国を行脚の途中滑川に宿泊したが病に倒れる。病状は悪化。

了安は息子安静に、末期の水に、京都清水寺・音羽の滝の水を飲みたい。これを聞いた息子は直ちに清水寺へ行き、沢山の竹筒に水を入れ持ち帰ったが、残念ながら了安は既に亡くなっていた。

嘆き悲しむ安静に旅籠尾張屋の主人の勧めにより安静が了安埋葬の地に音羽の水を掛けたところ、そこからコンコンと水が湧き出てきたという。いつしか人々はこれを「孝徳泉」と呼び、了安と安静親子の絆を偲び、そこに了安の墓石も建立した。{抜粋}

こんな話が江戸時代から今日まで伝承として伝えられているから、町誌や市史にも記されているのだろう。事実、その泉は現在も厚生連滑川病院中庭にありその脇に墓石もある。この話を知った森貫主はいたく感銘されたことも23年も続いている一因と思う。

講演会の後、毎回「孝徳泉」に行き、京都から持参された音羽の水を墓石にかけ読経をあげ供養されるのである。

今年で431年、了安親子も草葉の陰できっと喜んでいると思う。森貫主は、全国色々な所で講演するが、病院の中で読経するのはここだけです。と雰囲気を和ませてくれます。

さて、講演内容は、全国清水寺ネットワークの亡くなったメンバーの思い出での中で、病気の回復を祈ることは、「願い」と共に「感謝」の二通りがあること。明日の思いを現実にするには、今日の心構えが大切など、ユーモアを交えての1時間余りでした。

又、講演に先立ち同寺の大西英玄執事の有意義な前講もあました。

講演後、森貫主より「滑川音羽の会」に能登半島地震で被害のあった滑川市民等に対し、多額の寄付の申し出があり、活用は会に一任されましたので、そのまま市へ寄付することにしました。

壇上で森貫主から私へ、私から水野市長へ渡しました。水野市長から清水寺・森貫主へ感謝状が贈呈されました。

翌日、我が家で暫し懇談後来年の再会を約し元気でお帰りになられました。

写真は、講演の森貫主。私の主催者挨拶。厚生連病院中庭の孝徳泉。わが家での懇談会。

(2024/06/04)

第4期皇居三の丸尚蔵館展

みがかずば 玉も鏡も何かせむ 学びの道も かくこそありけり 昭憲皇太后

スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、こんな言葉はもう死語になりつつある。スポーツでは、今年は特にパリ五輪出場の予選があり、加えて、大相撲、そしてプロ野球や大リーグの大谷フィバーなど一年中スポーツ番組がテレビで放送されている。

食べ物も、いちご、スイカ、メロンなど栽培技術の向上により、年中何でも食べれる時代で季節感も失われてきている。芸術にしても、秋に限らず年中各地の美術館や博物館で企画展が開催されている。しかも以前なら、大都市でしか鑑賞出来なかった企画展も、今や地方都市でも頻繁に開催されるようになったことは有難いことである。

5月23日上京の折、皇居三の丸尚蔵館の名品展を鑑賞した。これは、「―皇室のみやび―受け継ぐ美ー」のテーマのもと、昨年11月3日から今年の6月23日まで4期に分け、1期は「三の丸尚蔵館の国宝」2期は「近代皇室を彩る技と美」3期は3月に鑑賞した「近世の御所を飾った品々」で今回は4期「三の丸尚蔵館の名品」である。

残念ながら1期は見逃したが、2-4期は鑑賞した。入館は事前申込制で、入館料は大人千円である。しかし、70歳以上の証明書を提示すれば無料である。国立美術館や博物館など高齢者であっても無料の施設はないと思う。さすが宮内庁である。

さて、皇室は、我が国の長い歴史の中にあって、いつの世においても、様々な形で我が国の芸術文化に接してきた。古くは、奈良時代、光明皇后が聖武天皇の供養のために東大寺盧舎那仏に奉納された正倉院宝物、平安時代の華やかなりし12世紀の後白河法皇の蓮華王院宝蔵、江戸時代初期の後西天皇以降の東山御文庫など、文化史上に残された歴代にわたる皇室の足跡は数多くある。

そして、明治維新後も、古美術品の保護や新しい文化振興のためにも尽力され、帝室博物館の建設などもあって、国民に広く文化を普及させることにもなった。これらのことから、国内外から多くの優れた美術品が集まる事になった。これらの品々は宮殿など公式の場の装飾品などとして主に使われ、天皇陛下・皇族方が身近で私用になるほか,帝室博物館建設後には、博物館での展覧にも供されていました。

御物と称されたこれらは、用途によって分散管理されていました。戦後、それまで御物であった法隆寺献納宝物の大多数が国有となり、東京国立博物館へ移管されたほか、正倉院宝物や書陵部所管の品々も国有となって宮内庁で管理されるなどの整理が図られましたが、なお一部は御物として残され、侍従職で管理されてきました。

平成元年{1989}6月、上皇陛下及び香淳皇后は、昭和天皇まで代々皇室に受け継がれてきた御物の中から、約6千余点の絵画、書、工芸品などを、国へ寄贈された。これらの寄贈品は、一括して宮内庁で管理することになったが、優れた美術品が多く含まれているため、その保存管理に万全の策を講じるとともに、広く国民に公開するために、専門の建物、組織を設置することになり、建物は平成3年{1991}1月着工、同4年{1992}8月竣工、三の丸尚蔵館と名付けられ、ここに作品を収蔵することになった。

同5年{1993}11月3日より一般公開が始まった。その後平成8年{1996}に旧秩父宮家からの御遺贈品が、平成13年{2001}には香淳皇后の御遺贈品が、同17年{2005}には旧高松宮家からの御遺贈品が、さらに同26年{2014}三笠宮家からの御遺贈品が加わりました。収蔵品には、平安時代の書の逸品、「粘葉本和漢朗詠集」「金沢本万葉集」鎌倉時代の絵巻「春日権現記絵」「蒙古襲来絵詞」のほか狩野永徳筆「唐獅子図屏風」。狩野探幽筆「源氏物語図屏風」。伊藤若冲筆「動植採絵」。近代では横山大観、下村観山、並河靖之、高村光雲らの作品など、各時代を代表する貴重な作品が数多く含まれています。

三の丸尚蔵館の建物は、これらの貴重な作品を恒久的に伝えていく為の保存を重視することから、温湿度管理のできる収蔵庫を備え、一部を展示室として公開しています。

尚、館名の「尚蔵」は古代律令制において蔵司{くらつかさ}の長官{くらのかみ}をさし、大切に保管するという意味と、建設場所が旧江戸城三の丸の地であることから名付けられました。

主な収蔵品は前述した美術史的、歴史的に高い評価を得ている作品や、京都御所伝来の超一級品の品々ばかりで、現在約2万点の作品を収蔵している。いづれも皇室の長い歴史と伝統の中で培われ、伝えられてきた品々でした。

写真は、国宝・狩野永徳筆「唐獅子図屏風」右隻。国宝・伊藤若冲筆・動植綵図「老松孔雀図」。横山大観作6曲一双「朝陽霊峰」左隻の富士。

(2024/05/24)

第67回東京滑川会総会

足首を 払いて通る 花しょうぶ 一茶

5月18日{土}午前11時より東京滑川会{会長・土肥正明}総会・懇親会が大手町サンケイプラザ3階で約80名の参加を得て盛大に開催されました。当日は都内の最高気温28,8度の夏日で、全国633地点で夏日、55地点で真夏日、236地点で今年の最高気温を記録するなど、まだ5月なのに7月初旬の暑さとなった。

ただ、都内では頬をよぎる風は薫風のようなで、人一倍汗かきの私にとってはむしろ心地良かった。

さて、総会は土肥会長挨拶から始まり、来賓の水野滑川市長、飯田県首都圏本部長、東・東京県人会専務理事等が挨拶。また、昨年秋、叙勲の栄に浴された日本レスリング協会名誉会長・福田富昭氏{滑川高校出身}に花束の贈呈のあと、8月開催されるパリ五輪に重量挙げで出場する村上英士朗選手と妻の里佳子さん夫婦が紹介され、壇上に上がると会場は騒然となりました。

二人共滑川高校出身で、しかも同じ重量挙げ部に所属し、奥さんが1歳年下で昨年秋結婚したそうです。奥さんも高校時代は、全国高校選抜女子75kg級で1位や全国高校女子選手権75kg級2位など輝かしい成績を納められています。

滑川高校出身で、五輪出場者は昭和35年ローマ大会レスリングの石倉俊太氏、昭和39年東京大会レスリングで銅メダルを獲得した堀内岩雄氏、平成30年韓国平昌冬季五輪スノーボードの広野あさみさん以来4人目です。

しかも、富山県勢として重量挙げでの出場は初めての快挙です。村上選手の出場内定の報に接した時、同窓会長として祝電を送りましたが、私の顔を見て、祝電のお礼を言われたのには少々驚きました。多

分多数の祝電があったと思いますが、どうして私が同窓会長と判ったのか、と質問したところ、入学式や卒業式、同窓会入会式などで私の顔を見ているし、お話も聴いていたので知っていた、と応えました。それを聞いて何だか嬉しくなりました。本人への質問コーナーがあり、村上選手の体重は力士並の150㎏。奥さんも立派な体型で、二人の一日の食事代は1万円には会場からため息が漏れました。

私は彼にパリ五輪での活躍を期待すると共に、いつの日か、バーベルに替り滑川を持ち上げてほしい旨話しました。彼はお礼の挨拶で皆さんの期待に応えるよう一層練習に励み頑張る旨、力強く決意を述べられました。話をしていると温厚な性格のように思われますが、235㎏もどうして持ち上げるのか、驚きます。

村上選手は先の東京五輪の代表選考で落選を味わったその悔しさをバネに練習を積み重ね、足首の怪我なども克服しながら五輪の切符を掴んだこの勢いで活躍してくれるものと思います。余興では、上市町出身寺崎美幸さんの民謡ショーや会員による新川古代神踊り、おわら節、じゃんけんゲームなど盛り沢山の内容の2時間半余りでした。

最後に、尾崎滑川市議会議長より東京滑川会へ、双方のエールの交換があり閉会となりました。いつも思うことですが、「滑川市の歌」を歌うと生まれ育った滑川へ思いを馳せ、「故郷」を歌うと早月川や加積平野、そして蛍烏賊を思い出す。東京―富山間僅か2時間余りで結ばれた今日でも「故郷」は人々の心の拠り所として、いつまでも生き続けていることを改めて感じました。

村上英士郎さんの競技略歴 平成7年{1995}8月生まれ。

高校時代 全国高校総体・男子105kg級・1位。国民体育大会・同1位

平成26年{2014}4月・日本大学理学部体育科入学。

同年・10月国体成年男子105kg級2位。 C&ジャーク202kg ジュニア日本新。 全日本学生新人大会2位。 スナッチ170kg トータル370kg ジュニア日本新。

平成28年{2016}7月・全日本選手権105kg級2位 トータル389㎏ 大学新記録。

平成29年{2017}全日本学生個人選手権、105kg級 優勝

平成30年{2018}3月・全日本学生選抜選手権 105kg級 優勝

平成30年{2018}4月銀盤酒造入社。

平成31年{2019全日本選手権優勝日本新。世界選手権109kg級12位、。 C&ジャーク230㎏ トータル415㎏ 日本新。

IWFワールドカップ109kg超級 優勝。トータル416㎏ 日本新。

令和2年{2020} (株)「いちご」に所属を変更。

新型コロナ感染症で各種大会中止。

令和3年{2021}アジア選手権 スナッチ 日本新。

コロンビアオープンシニア選手権109kg級 優勝。

全日本選手権 109kg級 優勝。

スナッチ191㎏ C&ジャーク233㎏ トータル423㎏ 日本新。

令和4年{2022}全日本選手権 優勝。 国民体育大会 優勝。

令和5年{2023} アジア選手権 8位。 世界選手権 11位。

令和6年{2024} アジア選手権 5位。などである。

写真は、挨拶する土肥会長。村上英士郎さんと里佳子さん夫婦。

(2024/05/21)

再会-2

17日夕、今度は元経済産業省より富山県商工労働部長として出向され、その後本省に戻り審議官等を務め、現在、全国中小企業団体連合会専務理事として活躍しておられる佐藤哲哉氏と経済産業省に長く務め、省内の県人会長を務められた前・内閣官房内閣審議官の間宮淑夫氏{富山市出身}と久し振りにお会いし3人で懇談した。

佐藤氏とは、円安、株高、物価高、中小企業を取り巻く環境などが話題になった。特に間宮氏は、政、官、民、に幅広い人脈をお持ちの方で、話題も豊富で圧倒されそうになった。

又、氏は和服の似合う方で当日も和服であった。海外出張でも和服であり、難しい交渉でも和服によって、会場の雰囲気が和み交渉がスムーズにいったことや、外国人には和服が珍しく、よく写真撮影を求められたことなど、国際色豊かな話題ばかりで、私にとっては実に有意義な懇談会であった。

(2024/05/20)

再会ー1

5月18日開催の東京滑川会出席の為、前日の17日上京した。

まず17日昼大宮駅で下車し、36年前ヨーロッパへ行政視察に参加した30名の内、気の合ったメンバーが「5人会」と称し、今日まで交流が続き、私が上京の折時々会っている。

今回はあいにく一人欠席で4人あった。南浦和駅に集合し昼食会で懇談した。私以外の3人は2人は中学校校長、もう一人は財務省幹部で定年を迎え方で、話に花が咲き、次回は富山で会うことを約し散会したが、36年の長い間よく続いているものと、我ながら感心する。

(2024/05/19)

令和6年薬神神社春季例大祭

今日 何も彼も なにもかも 春らしく 稲畑汀子

5月8日低気圧による寒気が流れ込み、気温12℃しかも小雨が降る肌寒い中、北海道滝上町の見頃の芝桜に2㎝の雪。5月の雪は13年ぶりという。その日に、恒例の標題の例大祭{主催・薬神神社奉賛会・会長石倉雅俊}が執り行われた。当日はあいにくの荒天の為、神社横の社務所より神社に向かっての遙拝参拝になった。

横川宮司による祝詞奏上、次いで石倉会長始め、私を含め薬業関係者に続き、水野達夫滑川市長、杉田隆之・市商工会議所専務理事等順次玉串奉奠を行い、商売繁盛、交通安全などを祈願した。石倉会長は挨拶で、能登半島地震にも触れながら、困難な時こそ一致団結して乗り越えようと呼びかけられた。

引き続き能登半島珠洲市を回商している業者から、珠洲市の4月末の現状について報告がありました。

道路は一部開通していたが、水道は未だ70-80%断水、全壊家屋や半壊家屋も1月テレビで見た状態と殆ど変わりなく、車中泊や納屋,或は半壊家屋の一間で生活している人、なかなか進まぬ被災者住宅の建設など、本当に悲惨な状態であることをを話されました。

次いで、水野市長から,自身は近く珠洲市へ1市民としてボランティア活動で行く。活動の中で現地の人々は、今、何を必要としているのか。など含め実情を見てきたい。と述べる中、今後とも業界の振興に尽力する旨話されました。又、司会者より私に指名がありましたので、去る5日琵琶の会で話したのと同様、「こいのぼり」の話をしました。

私が子どもの頃、風になびく「こいのぼり」をあちこちで見た・しかし、時代の変化で「こいのぼり」は「5月人形」に変わってきた。これは典型的な時代の流れに対応したものである。

昭和6年{1931}作られた「こいのぼり」。「屋根より高い こいのぼり 大きな真鯉はお父さん・・・・」の歌は94年経った今日でも、色褪せることなく、何の抵抗もなく今尚、保育園や幼稚園で歌われている。つまり、時代の変化と共に変わって行くもの、変えなければならないもの、変えずに残さなければならないものがある。時代の流れに対応したのが「5月人形」であり、変ることなく続いているのは「歌」である。

これは時代の変化に対応する者は、生き残るであろうし、逆は自然淘汰される。これが「不易流行」世の常で在り配置業者の方々に一層の奮起をうながしました。

写真は、社務所から見た薬神神社、玉串奉奠の水野市長。私。

(2024/05/09)

錦秋流琵琶追悼演奏会

よきことも 目にも余るや 春の花

どなたの句かは知らないけれど 私の好きな句の一つです。

さて、暦の上では初夏とは言え、富山空港では32.5度の真夏日を観測した5月5日は抜けるような空の青さ。かって風をはらんで青空を泳ぐ「こいのぼり」の姿があちこちで見られたが、今はすっかり影をひそめた。

そんな5日、錦秋流琵琶全国一水会富山支部{支部長・嶺瑛水・後援会長・中屋一博}の演奏会が故・前支部長・杉本紫水{操}さんの追悼を兼ねて、滑川市瀬羽町、国登録有形文化財・旧宮崎酒造「ぼんぼこさ」を会場に開催された。

それにしても、別れとは、実にアッけなく、実に簡単に、実に突然訪れるものである。

杉本さんの演奏を最後に聴いたのは、昨年10月22日、高岡市文化芸能館能楽堂であった。この時、現役奏者としては県内最高齢で90歳の吉崎楓水さんと「富士山」を合奏され、薩摩琵琶特有の大きな撥を華麗に捌き、力強い音色と語りが遺憾なく発揮され、会場を埋めた聴衆を魅了された姿が忘れられない。

その後、11月に入り高岡での演奏会の写真を届けて頂いたのが最後となった。数日後入院。僅か一週間余りで旅立たれようとは想像も出来なかった。私が後援会長をお引き受けしたのも杉本さんとのご縁であったから尚更であった。

当日は、昨年合奏された吉崎楓水さんと、杉本さんの娘さんである有沢結水さんがやはり合奏で「青葉の笛」を演奏された。平家の若武者、平敦盛が源氏の武将熊谷直実に打ち討られ、彼の懐から青葉の笛が出てきた。

世の無常を感じ出家した直実が再びこの地を尋ねたところ、どこからともなく青葉の笛の音が聞こえてきたという故事に因んだものであるが、私はこの「青葉の笛」と杉本さんの琵琶の音と重ね合わせて聴こえたような気がした。

81歳。琵琶を始めて30年。これからが円熟の境地。そんな矢先の別れ。やはり残念である。

私は弔句として「忽として 輝き尽くし 散るもみじ」と詠んだ。又、演奏曲目「晩歌」は大内隆作氏が追悼の誠を捧げ作詞されたのを、高堂瓏水さんが、在原業平の辞世の歌「ついに逝く 道とは予{かね}て聞きしかど、去年今年とは 思わざれけり」や漢詩・安達漢城作「追悼の詞」を挿入し朗々と奏でられたのには胸を打たれた。

又、新支部長に就任された嶺瑛水さんより、杉本さんの功績を称え、杉本さんの意志を引き継ぎ会発展に尽力する旨話され,私からも挨拶の中で同様のことを話し、今後とも変わらぬご支援をお願いしました。

さて、この日は「こどもの日」であり、会場の土間には十数匹の大きな「こいのぼり」が吊り下げられたり、五月人形も多数飾られ「こどもの日」に相応しい会場であった。私は挨拶の中で「鯉のぼり」について多少触れた。竜門の滝を登った鯉が龍になる中国の故事に因むことはよく知られている事だが、「こいのぼり」の歴史は意外に浅いのには驚いた。

当日の北日本新聞「天地人」によれば「庶民の中で「こいのぼり」が飾られたのは江戸時代になってからでである。男の子の立身出世を願って、和紙で作られた鯉を一匹だけで始まった。明治になって木綿製が現れ、昭和に入り高度経済成長期にナイロンの商品が出た。丈夫で軽く、量産が出来る。

1962年埼玉のメーカーが5色セットで売り出すと、評判に。以降は5匹も増えて第2次ベビーブームの70年代は,史上最もたくさん泳いだとされる。{天地人より}

そこで「こいのぼり」の歌が2曲あることを話した。

①「鯉のぼり」大正2年{1913}

甍の波と雲の波 重なる波の中空を

橘かおる朝風に 高く泳ぐや鯉のぼり

②「こいのぼり」昭和6年{1931}

屋根より高いこいのぼり 大きい真鯉はお父さん

小さい緋鯉は子供たち おもしろそうに泳いでる

大正2年の「鯉のぼり」は少しむずかしい、ということで昭和6年に新たに作られた。

今から94年前の歌が今でも保育園や幼稚園で何の抵抗もなく歌われているし、これに変わる歌もない。

つまり、単に古いから、或は戦前の歌云々でなく、時代が変わっても残すものと、屋外の鯉のぼりが時代の流れによって,五月人形のように変わってゆくものがある。飾られた「鯉」は変わっても、歌は100年経っても色褪せることなく歌い継がれている。

私は琵琶も能楽も詩吟も漢詩の世界も同様と思う。琵琶で奏でる演奏曲目は、ほとんど歴史的故事に因んだものばかりである。親子の愛や肉親の情など、今の社会で失われつつある大切なことを教えている。「不易流行」今一度考える機会になった。

会場一杯に訪れた人々にとって、杉本紫水さんへの追悼の演奏会になったと共に、琵琶に親しむ機会になったとすれば幸いです。

写真は、挨拶する私。新支部長の嶺瑛水さん。合奏の吉崎楓水さんと有沢結水さん。

(2024/05/06)

第12回(第73回)日本海開き

立山に かすみて遠し 鯉幟 高嶋学人

5月1日{水}午後1時から滑川高校{校長・金田幸徳}恒例の「日本海開き」が上市川河口、高月海岸で行われた。

これは、かって県立水産高校時代の昭和26年{1951}から始まり、平成12年{2000}海洋高校と校名を変えた後も続き、平成22年{2010}高校再編で現在の滑川高校海洋科へと引き継がれ、再編後から今年は12回目、通算73回の歴史を誇る伝統行事である。

目的は「海洋高校の伝統を継承し、富山県立滑川高等学校海洋科の生徒のはつらつとした若さと旺盛な心意気で海に挑む海洋精神と粘り強い、意気の高揚を図る」とある。以前、県内では水産関係の単独校として滑川の海洋高校と氷見市の有磯高校の2校があったが、再編統合により海洋高校は滑川高校と、有磯高校は氷見高校と統合し、旧校の精神を引き継ぐ形で、総合高校の一学科として存続し現在に至っている。

獲る漁業から育てる漁業へと転換が図られる中、漁業従事者の後継者難に加えて、最近では海水温上昇などで、北海道では「鮭」が不漁で「ぶり」が大漁という。富山湾内でも本来南方系の「シイラ」が獲れだすなど、漁業を取り巻く環境も大きく変化しつつある。

特に水産関係の高校で単独校は近県では新潟県立海洋高校{糸魚川市能生}1校で、石川県立能登高校、福井県立若狭高校には富山県と同様、総合高校に水産関係の学科がある。単独校ではないが県内の2高校に水産関係の学科があることは、他県と比べれは良しとしなければならないのかもしれない。かって水産大国日本を支えた高校がこの様な状態だから一抹の淋しさを禁じ得ない。

さて、当日の天候は、前日の雨も上がり、曇り空とは言え気温14℃。風も少しあり、海も荒れ模様.海水温度13℃と見物している私でも肌寒く感じる位でしたから、体感温度はもっと低かったと思われた。

ましてや、遊泳場所は上市川河口ですから真水も入り込み生徒諸君にとってはかなり寒かったと思う。それでも飛び込むのだから若いことは藁やましい。

最初に学年ごとに円陣を組み、気合を入れた後、ピストルと太鼓の合図で3年生が一斉に海に飛び込み30m程先の「浮き」まで泳ぐ者、波打ち際で水を掛け合う者など様々でした。しかし、これも海洋科の生徒しか味合うことの出来ない思い出の一つになると思う。

3年生が上がると、2年生、1年生と順次行い、その間金田校長、私、上田市教育長、大門県議が太鼓を打ち鳴らし、生徒の士気を鼓舞しました。

これが終わると、全員が再度飛び込み終了となりました。いつも思うことだが、富山湾内にあって「日本海開き」とは少々大袈裟に聞こえるが「日本海開き」の言葉から、又、目的の中にもあるように「気宇壮大」つまり心意気がきわめて大きく、盛んであること。

最近の若者から失われつつこの言葉を、生徒の一人でも感じ取ってくれたらと思う。こう考えるのもやはり私自身歳を取った証なのかもしれない。

写真は、太鼓を打つ金田校長と私。

(2024/05/02)