7月3日{月}前日の伊根の舟屋と天橋立に続き大原三千院と寂光院と訪れた。

京都、大原、三千院、恋に疲れた女がひとり・・・

結城に塩瀬の素描きの帯が、池の水面に揺れていた

京都、大原、三千院、恋に疲れた女がひとり・・・・

作詞・永六輔 作曲・いづみ・たく{昭和40年}

三千院、と言えばやはりこの曲を思い出す。清水寺は元々有名なお寺であったが、現貫主森清範氏が今年の漢字一文字を清水寺で平成7年から揮毫されるようになってからメディアが取り上げ、森貫主の顔も世に知られ、寺そのものの知名度も一層アップした。

三千院もデュークエイセスが歌った「女ひとり」がヒットしたことによって清水寺同様観光客が一気に押し寄せるようになった気がする。

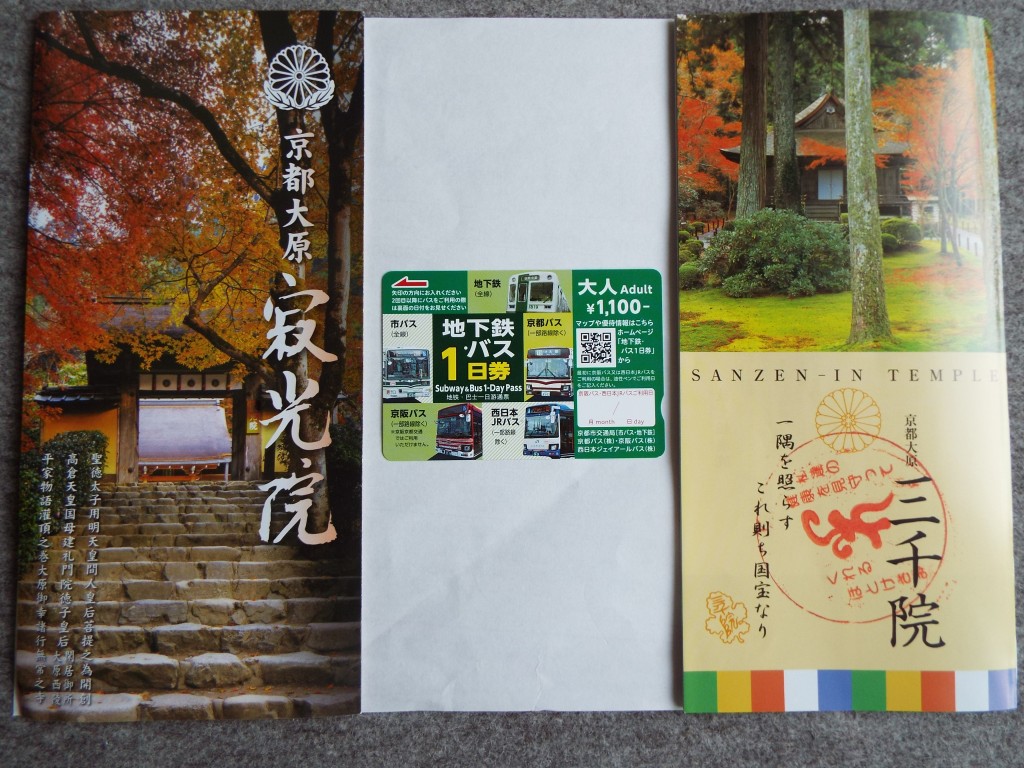

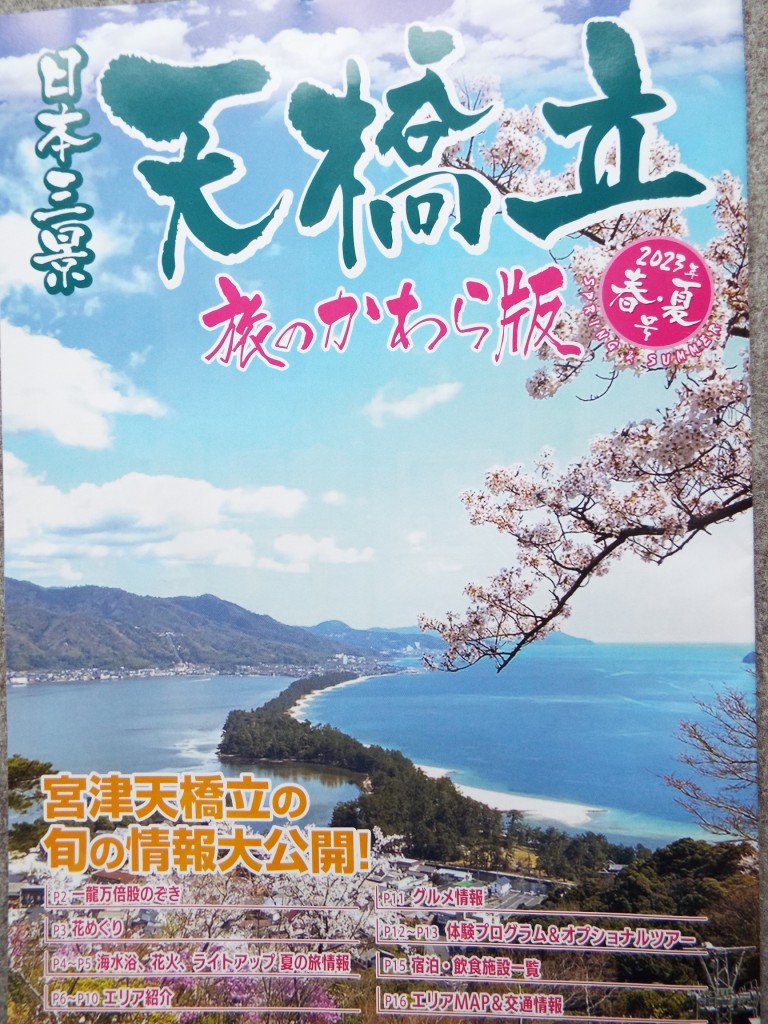

さて、当日は京都市バスと地下鉄が1100円で一日乗り放題のチケットを利用した。京都駅からバスで終点大原バス停まで約1時間20分程要した。大原、貴船、鞍馬のエリアを洛北と言う。

京の奥座敷とも言われ、自然豊かな風景が広がりのどかな山あいであった。それ故、皇族、貴族が隠棲したという。又、京都駅からこれ程の遠方だからか、外国人を含め観光客は意外に少なかった。しかも、バス停から三千院までが15分から20分かかる。

パンフレットによれば、「大原の地は千有余年前より魚山と呼ばれ、仏教音楽{声明}の発祥の地であり、念仏聖による浄土真宗の聖地として今日に至ります。創健は伝教大師最澄上人{767-822}が比叡山延暦寺建立の際、草庵を結ばれたのに始まります。

{中略}現在の名称は、明治4年法親王還俗にともない梶井御殿内の持仏堂に掲げられていた霊元天皇宸筆の勅願により、三千院と公称されるようになりました」とある。また境内にある「往生極楽院」はお堂に比べて大きい「阿弥陀三尊像」{国宝}を納める工夫として、天井を船底型に折り上げているのが特徴で、その天井には極楽浄土に舞う天女や諸菩薩の姿が極彩色描かれている。人間の知恵とは凄いと思う。

寂光院・・・三千院から大原バス停に戻りここから15-20分位である。

天台宗の尼寺で、推古2年{594}に聖徳太子が御父・用明天皇の菩提を弔うために創建された。本尊は、六万体地蔵尊である。平成12年{2000}5月9日の火災で残念ながら損傷{現在も重要文化財指定}新たに復元された本尊が本堂に安置されている。

しかし、寂光院と言えばやはり建礼門院である。建礼門院徳子は平清盛の息女、高倉天皇の中宮で安徳天皇の国母である。

平家は寿永4年{1185}4月源平合戦最後の激戦地壇ノ浦の戦いで敗北し一門は滅亡する。

この時徳子は6歳の安徳天皇を抱え入水するが徳子だけは源氏に助けられ、京へ送還され出家し文治元年{1185}9月大原寂光院に入寺、以後30年余り、安徳天皇と平家一門の菩提を弔い健保元年{1214}12月60歳余の生涯を終えたと言う。

彼女の最後の言葉として「人の世にある苦しみは,全て自分のこととして、思い知らされました。一つとして分からぬ苦しみはございません」また、御詠歌に「思ひきや み山のおくに住居して雲井の月を よそに見むとは」{建礼門院}がある。

この2寺を訪ね、深緑の中の静寂,縁淵に佇み眺める苔むす庭園、いにしえに思いをはせ、しばしのもの思い。

どれを取っても都会の喧騒から離れた至福のひと時でした。帰りは大原から国際会館までバスで行き、ここから地下鉄で京都駅。

なんと万歩計は1万7千歩を記録していた。17時9分のサンダーバード号で帰宅した。

6月29日に上京後、大阪、京都など4泊5日の充実した日程でした。

最後に、観光地へ行くと目的場所まで何分と書いた看板がある。以前あるところで15分とあったので歩いたところ、私の足で25分かかった。

例えば、「40代で15分」とか、せめて年代を書いておくと、自分の年齢と比較し判断できると思う。

写真は、三千院と寂光院