天一枚 傷一つなし 秋の空

快晴 まさに雲一つなき青空に新雪輝く立山連峰を仰ぐ絶好の日和の中、私の母校滑川市立田中小学校{校長・玉木彰治・児童数215名}創立150周年記念式典・学習発表会・祝賀会等が盛会裏に開催されました。

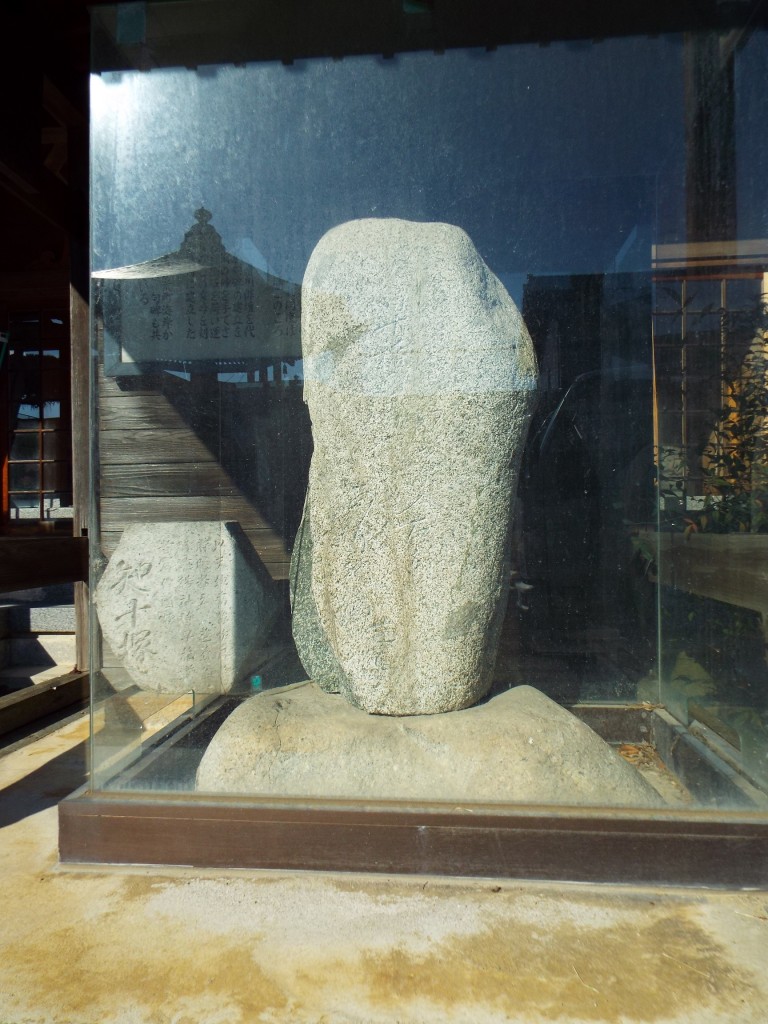

本校は明治6年{1873}9月6日滑川小学校として、田中村西光寺の堂宇を仮用して設置されました{明治8年開達小学校と称した}

式典は昭和11年完成し現在国登録有形文化財の木造校舎の一部旧本館と、平成26年完成の新校舎に囲まれた中庭「きぼうの広場」で行われました。

当日は、水野市長をはじめ多数の来賓や学校関係者、地元自治会役員,姉妹校の長野県小諸市坂の上小学校PTA関係者、が出席し青空の下での開催でした。野外での式典ははじめての試みでしたが、校長の思いを推進した実行委員会の判断には敬意を表したいと思います。

式典後の学習発表会は通常通り体育館でした。

それにしても、150年前設置されたどの学校も独立校舎を持ったものは皆無で、寺院、又は地域有志の個人宅を借りて、教師も多くは寺小屋の師匠やその他域内における文字を解する者を委嘱してこれにあてたという。

それから150年、日本は少なくともアジアでは勿論世界の中でも、日本の識字率の99%をはじめとして教育水準は世界でもトップクラスです。

考えてみれば、明治新政府の近代化へ向けてのエネルギーは凄まじいものがあった。慶応4年、1月3日鳥羽伏見の戦いで戊辰戦争が始まった。3月江戸城無血開城。4月上野彰義隊。5月越後長岡北越戦争。7月江戸を東京とす。8月会津戦争白虎隊。9月慶応を明治に改元。明治2年、{1868}5月函館五稜郭で戊辰戦争終結。版籍奉還。明治3年、郵便制度視察で前島密を英国へ派遣。明治4年廃藩置県。文部省設置。岩倉遣欧使節団派遣。郵便制度スタート。

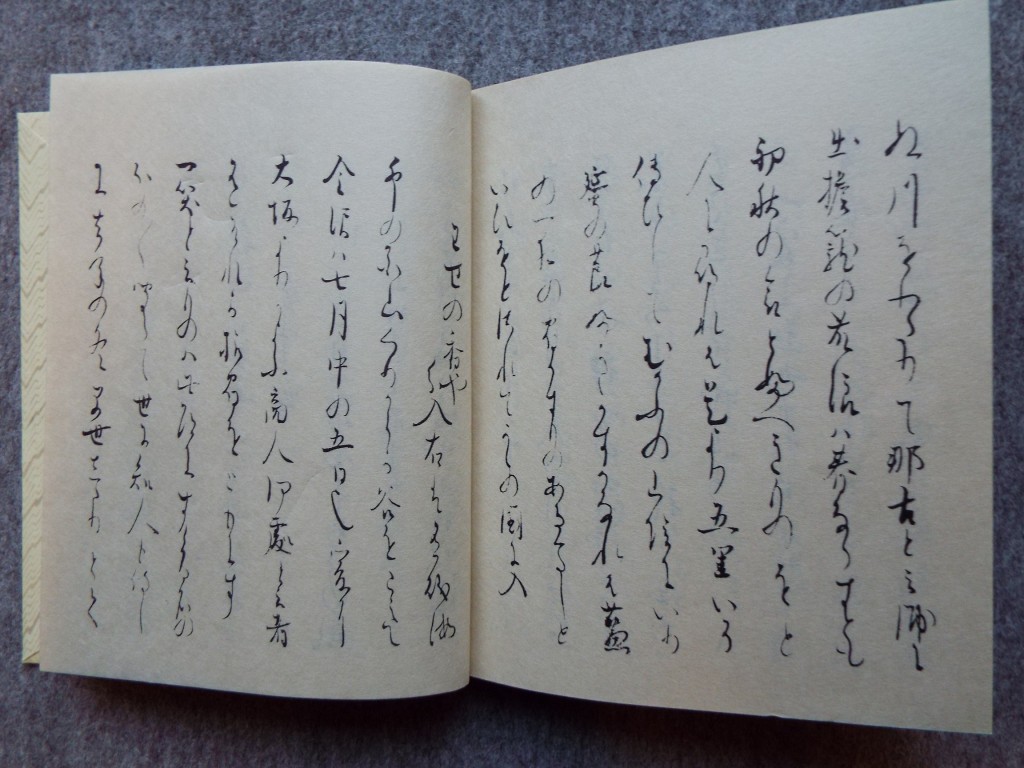

明治5年新橋・横浜間鉄道開業。8月「学制」発布。そこには「人々自ら其身を立て其産を治め其業を昌にして以て其生を遂るゆえんのものは他なし身を修め智を開き才芸を長ずるによるなり」として、「学問は身を立るの財本」であり、それ故に学制を定めて全国に学校を設けることにしたので、今後は一般の人民はすべて学校に学び、「必ず邑{むら}に不学の戸なく家に不学の人なからしめん事を期す」と述べている。

即ち、華士族・農工商の差別なく、また男女の別なく教育を受けるという近代教育の基本理念が、ここに明確に打ち出された。これが明治5年、いまだ明治政府の基礎が固まってない中で、教育の重要性を掲げることに驚かざるを得ない。

まさに「国家百年の大計」は人材の育成即ち教育の重要性を先人達が認識していたことである。司馬遼太郎の「まことに小さな国が 開花期を迎えようとしている」ではじまる「坂の上の雲」を思い出す。

滑川小学校もこの流れで設置され、明治8年開達小学校と名を変え、幾多の変遷をへ着実に発展し今日の150年の佳節を迎えた。しかし、これは170年、200年へと続く一通過点であり更なる発展を願うものである。さて祝賀会の最後に私に万歳の指名があり、以前、疑問に思っていたことの一つを話しました。それは、校歌と言われる「希望の丘」についてである。

ここで「希望の丘」の歌詞の全文を掲載する。

「希望の丘」

1 風も緑だ 若葉の朝だ 空にきらきら 陽ものぼる

みんな元気で 元気でつよく こころ合わせて ほがらかに

今日も越えよう 希望の丘を

2 明けてたのしい 大地の朝だ みんな若葉よ 萌え出る意気よ

夢もあかるく 心も勇み ちから合わせて ゆるみなく

今日も越えよう 希望の丘を

3 嵐吹こうと 雨荒れようと のびよのばせよ 若葉のいのち

ぐんとぐんぐん 胸をば張って 歩調合せて ひとすじに

今日も越えよう 希望の丘を

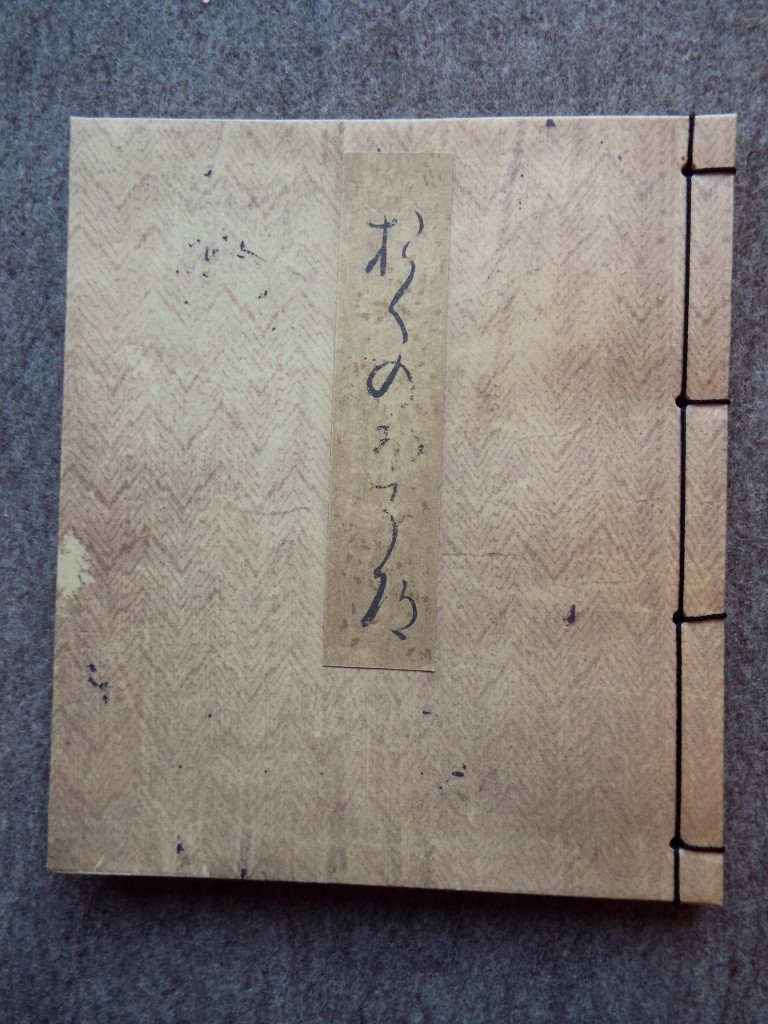

この曲の作詞は、「滑川市の歌」と同様医師であり、詩人であった高島高氏、作曲は高木東六氏である。これは昭和24年創立記念日の9月6日に披露された。

①当時の資料を見ても、どこにも曲目を田中小学校校歌と書いてない。あくまで「希望の丘」である。普通どの学校を見ても・・・小学校校歌であり・・・中学校校歌である。

②三番目までの歌詞の中に 田中小学校を思い起こすような歌詞が全くない。

普通どの学校の校歌を見ても、市内の場合は、有磯海とか立山や剣岳或は加積の里などの歌詞が入っている。

高島高氏は昭和30年5月12日44歳で逝去しておられるので、もはや本人からは聴くことは出来ない。そこで奥さんが存命中に私はカセットテープを持って高島医院を訪ねたことがある。

そして当時流行していた、例えば「緑の丘の赤い屋根 とんがり帽子の時計台 鐘がなります・・・」のような児童歌でないか。だから曲目も歌詞も田中小学校に関する言葉がないのでは。との問いに、奥さんは依頼においでになったのは、当時の教頭毛利隆先生{のち市教育長}と後援会の魚躬常次郎氏と二人で昭和23年夏頃おいでになりはっきりと「校歌」の作詞を依頼された。と述べられました。

そこで今度はやはり存命中であった毛利先生を訪ねて、同様の質問をしたところ、先生も校歌の作詞を依頼したが、翌年昭和24年春頃出来上がった楽譜が学校に届けられたのを見て、一瞬私と同じ様な事を思った。

しかし、よく読んでみると戦後の混乱期、単に田中小学校の児童にとどまらず、全ての子供たちが元気・勇気が湧くような歌詞で誰でもが気軽に口ずさめるような歌として作詞されたのではないか。それはとてもスケールの大きなことで詩人高島高先生の真骨頂であり名曲である。と話されたのが忘れられない。

当時私は30代の若造で実に単純な疑問であったが、さすが毛利先生。このように含蓄ある言葉で教えて頂いた。その後、毛利先生と音楽担当の黒田先生と二人で上京、高木東六宅を訪ね、「希望の丘」の指導を受けて、生徒とともに練習に励み、昭和24年の創立記念日9月6日に発表,被露された。高島先生は「滑川市の歌」を作詞された後、昭和29年「広報なめりかわ」2月号に作詞された感想を寄稿されている。ここでも、記憶より記録の大切さを改めて感じた。

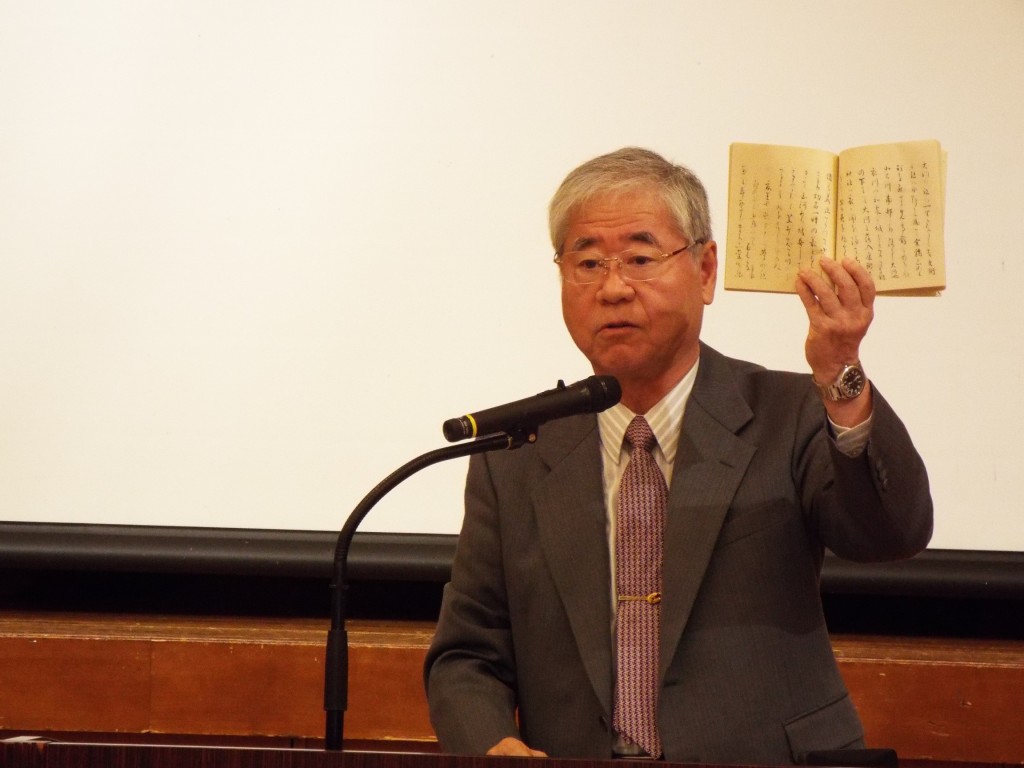

写真は、式辞を述べる玉木校長。中庭「きぼうの丘」で式典の215名の生徒。