なお燃ゆる 色を尽くして 冬紅葉 稲畑汀子

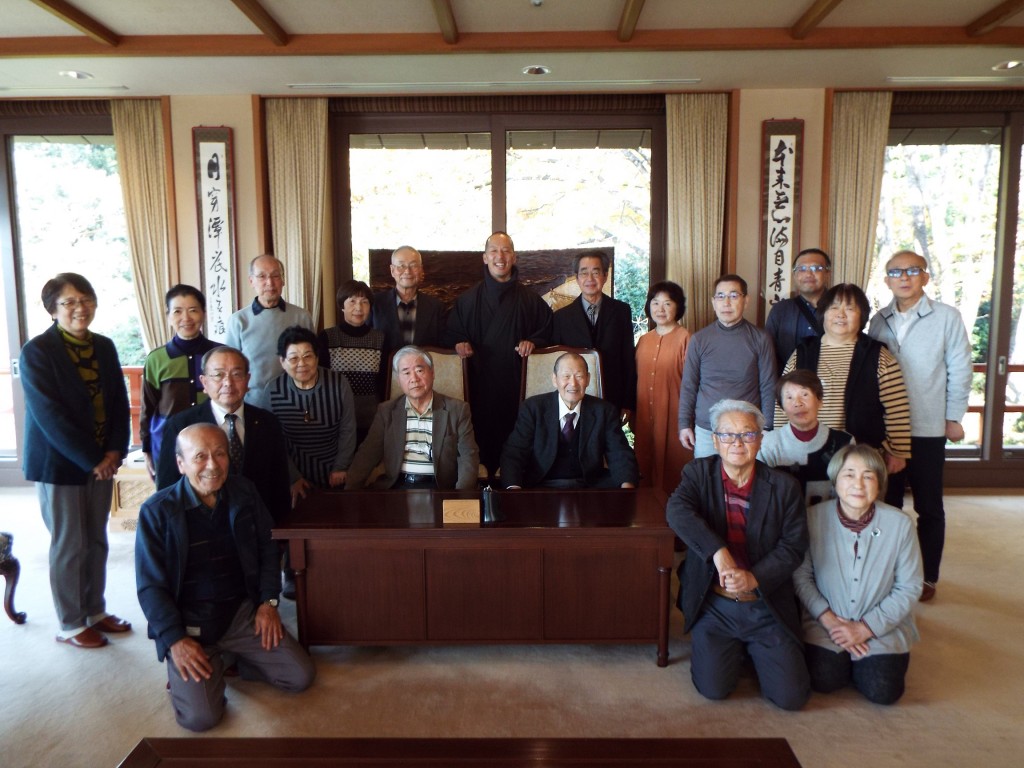

絶好の行楽日和に恵まれた11月21日{金}-22日{土}一泊二日で京都・清水寺と古都の紅葉を訪ねた。メンバーは滑川音羽の会{会長・中屋一博}一行19名である。従来は3-4年に一度清水寺を訪問していた。前回は平成30年11月で、その後コロナの関係で実に7年ぶりであった。

北陸道・名神は至る所でリニュアール工事の為、少し早めて6時45分滑川を出発した。予定より30分程遅れたが、1時30分頃清水寺に到着。

清水寺は創建778年で、市内では広隆寺に次いで2番目に古い寺である。

清水寺執事・総務部長の大西英玄氏の出迎えを受け清水寺迎賓館に案内される。氏は恒例の市民文化講演会の前講を努めておられる関係から顔なじみの方である。歓迎の言葉の後、お茶を頂き小休憩後、氏の案内で日頃見られない、仏足跡、市内「雪月花」の三・名庭園として有名な「月の庭」の成就院{住職・大西英玄氏}を見学。

次いで京都市内を一望できる朱塗りの「仁王門」の下に入る。南に京都タワー 西に沈みゆく夕日を眺め西方浄土に思い至す。正に京都市内を一望できる場所であった。ここも我々だけである。次いで、国宝本堂内陣に入る。ここで大西氏による一行の家内安全・交通安全の祈願の読経を受けました。

本堂から眺める音羽山の斜面を彩る赤・黄・緑の絶妙なコントラストや境内の見事な紅葉には思わず歓声が上がりました。

「清水の滝にまいらば自ずから 現世安穏・後生極楽」の言葉を思い出し、寺院内を拝観しました。

尚、大西英玄氏が住職である成就院は寛永6年{1629}失火、焼失しますが、寛永10年{1633}徳川家光の再興発願により成就院堂舎完成。現在築392年である。その間、幕末成就院の住職であった月照は、勤王の僧侶で西郷隆盛と関係が深く、安政の大獄が始まると追われる身となり、西郷を頼って薩摩に逃れましたが、薩摩藩の方針により月照暗殺の計画がされた。

この為、安政5年{1858}西郷とともに錦江湾へ入水自殺を図り、西郷は奇跡的に助かりますが、月照は亡くなりました。{46歳}その成就院の現在の住職が大西英玄氏です。清水寺の寺領は明治維新の神仏分離令に伴う廃仏毀釈によって当時の十分の一の寺領になったという。いかに広大な寺領であったかである。

その後、近くの高台寺に行った。ここは慶長11年{1606}豊臣秀吉の菩提を弔うため、正室であった北政所が祈願し、徳川家康の命により創建された。北政所は秀吉の死後に出家した際、後陽成天皇より「高台院」と言う号を賜り、それに因んで「高台院」と名付けられた。北政所はこの地より大阪夏の陣で炎に包まれ落城する大阪城を眺めたという。

また、高台寺境内にある臥竜池の水面にライトアップされた紅葉が「プロジェクションマッピング」で映り出される風景は神秘的でした。

その後、高台寺の近くにある「ザ‣ソウドウ・東山」で森清範貫主と大西英玄氏を交えメンバーと懇親会を開催しました。2時間余りの懇談でありましたが、示唆に富んだ会話の中から多くを学ぶ機会でもありました。来年の市民文化講演会での再会を約し別れました。

帰りはホテル直行組と私のような好奇心旺盛な者は、徒歩で近くの円山公園・八坂神社・知恩院・花見小路等散策しホテルへ帰りました。

翌、22日はモミジの「永観堂」と言われるほどの紅葉の名所として知られ、境内には放生池を中心に約3千本のモミジが池泉式庭園や多宝塔・御影堂を彩っていました。

次にほぼ隣にある「南禅寺」に行きました。時間の関係で全部は回れませんでしたが、やはり三門の階上から眺める京都市内の景色は、石川五右衛門ではありませんが正に、絶景かな 絶景かなでした。

最後に立ち寄ったのは、昼食会場の琵琶湖の湖畔にある「大津プリンスホテル」38階から眺める琵琶湖の風景も大変良かったです。それにしても、いつ行っても清水寺は多くの人で賑わっている。今年は特にインバウンドの関係で一層の賑わいで大混雑であった。

帰りは3連休の初日の土曜日でもあり、多少の遅れもありましたが、7時30分安着解散しました。今回の主たる目的は、貫主・森清範先生にお会いすることでしたが、85歳とは思えぬ元気さで、かえってこちらが元気を貰った様でした。

京都‣「雪月花」三庭園と「ザ・ソウドウ・東山」について記します。

京都洛中の「雪月花」とされる三ッの庭園は、江戸時代前期の俳人、松永貞徳が作庭したと伝えられる。

妙満寺の雪の庭・・・・比叡山を借景とした雪景色が美しい。

成就院の月の庭・・・・音羽山を斜面にし、月光に照らされると特に美しいとされる。

北野天満宮の花の庭・・・・梅の花を鑑賞する為の庭園。明治維新で一時失われましたが3年前再興されました。

「清水に立ち東山の月を観、妙満寺の庭より、比叡の雪を眺め、北野神域で梅花を愛でる」との言葉があります。

「ザ・ソウドウ・東山」・・・竹内栖鳳旧宅{元治元年・1854-昭和17年1942}

東の「大観」西の「栖鳳」と呼ばれ、河合玉堂と共に日本画壇の大御所。

昭和12年第一回文化勲章を横山大観と共に受賞。約2千坪の敷地は栖鳳死後第三者の手に渡り、現在イタリア料理のレストランになっている。

写真は、

①清水寺迎賓館で大西英玄氏

②国宝・本堂ひのき舞台

③ザ・ソウドウ東山で貫主・森清範氏

④高台寺のプロジェクション・マッピング

⑤永観堂の紅葉

⑥大津プリンスホテル38階から琵琶湖近江大橋の眺め。

![251122101429297[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511221014292971-1024x759.jpg)

![251122125309265[1]](http://nakayakazuhiro.jp/4rr4Dd3g-nakaya/wp-content/uploads/2025/11/2511221253092651-1024x759.jpg)