阿波加蒼岳氏祝賀会

筆一本 変幻自在に操りて 墨痕鮮やか 美の世界

1月13日12時より魚津市ホテルグランミラージュで抱山社{大平匡昭会長}による、富山支部長阿波加蒼岳氏の富山県功労表彰祝賀会と併せて富山支部新年のつどいが130名余の多数が出席し盛大に開催されました。

氏は書家として多年にわたり多くの優れた作品を発表されるとともに、関係団体の要職を務める中、後進の指導に当たるなど、書を通して芸術文化の振興に大きく寄与されたことが評価され、昨年秋の表彰になったものです。

祝賀会は、大平匡昭会長の挨拶から始まり、来賓として、石井県知事代理・須河弘美県生活環境文化部長、村椿晃魚津市長等々多くの祝辞の後、阿波加氏に花束贈呈、次いで本人より謝辞がありました。特に、抱山社の皆さんを始めとして多くの人に支えられ、激励、ご支援、ご指導を頂いたお陰であり、今後も微力ながら書道を含めた芸術・文化の振興に努力する旨の力強い謝辞がありました。笹原靖直朝日町町長の発声で乾杯があり宴に入りました。

途中、昨年の主な入賞・入選者の紹介やカラオケなど、和やかな雰囲気でアッという間の2時間でした。最後に、恒例の故・大平山涛先生が好んで口ずさまれたという「北国の春」と「星影のワルツ」を全員が手をつないで輪になって合唱し阿波加氏の更なるご活躍を祈念し散会しました。尚、不肖私は、抱山社富山支部顧問の立場で出席しました。

阿波加氏の略歴及び表彰歴の一部は次の通りです。

1948年滑川市田林生まれ

現在、滑川市美術協会会長・富山県美術連合会常任理事

抱山社富山支部長 ・富山県書道連盟常任相談役

元・滑川市書道連盟委員長 元・富山県書道連盟委員長

表彰歴

1994年 毎日書道展毎日賞受章。

1997年 日展初入選。

2001年 富山県展大賞受賞。

2005年 創玄展準大賞受章。

2006年毎日書道展会員賞受賞。

2010年には滑川市主催による阿波加蒼岳書展を開催され、迫力ある超大作から情緒豊かな多くの作品を発表され阿波加芸術の粋をたっぷりと堪能させて頂く機会もありました。

この様に、現在でも各種団体の重責を担い活躍しておられます。

写真は、冒頭挨拶の大平匡昭会長と謝辞の阿波加蒼岳氏

(2020/01/14)

世界に羽ばたく薬都とやま大会

1月9日{木}午後2時30分より主催{一社}富山県薬業連合会による標記の大会が富山パレプラン高志会館で200名を越える多数が参加し開催されました。

第一部、主催者中井敏郎薬連会長挨拶に続き、薬事功労者表彰として県知事表彰3名、薬連会長表彰8名の表彰がありました。次いで、知事表彰を受けられた森田清秋氏が受賞者を代表し謝辞を述べられたあと、知事代理の市村県厚生部長より祝辞がありました。

その後、この度1枚のCDに5曲の富山売薬の歌

①昭和8年作詞・松原与史郎 作曲・高階哲夫

「越中富山の薬屋さん」

*高階は札幌時計台を歌った「時計台の鐘」の作詞・作曲をした人です。

②昭和11年作詞・西條八十 作曲・中山晋平

「廣貫堂音頭」

③昭和12年作詞・相馬御風 作曲・福井直秋

「富山売薬歌」

相馬は早稲田大学校歌「都の西北」や「カチューシャの唄 等々を作詞し福井は上市町出身の音楽家で武蔵野音楽大学の創始者であり初代学長でもあります。

④昭和28年作詞・埼玉県の多木良介 作曲・富山大学教授黒坂富治

「富山家庭薬の歌」

*富山市が歌詞を全国公募し作られたものです。

⑤昭和43年「愛のともしび」

の5曲から①と③の2曲をCDの収録に出演して頂いた滑川の女性合唱グループ「コール・あい」代表・高木悦子さん ピアノ・小善由美子さん総勢18名で歌って頂きました。

いづれも音源不明のため、古い楽譜と歌詞から起こして、さぞかし苦労が多かったと思います。最後に、「会津磐梯山」が披露されました。

CDとは違い、生の声には迫力があり大きな拍手が起きました。改めてCDに携わって者として大変良かったと思いました。

この様に超一流の詩人や音楽家によって作られた当時の業界は正に全盛期であった。それはなぜか 今の我々はそこから何を学ぶのか、そしてそれを未来に伝えてゆく中で、このCDをどの様に生かしてゆくかを考える機会になれば幸いと思います。

第一部終了後、製薬企業を対象として「医療現場ニーズを捉えた製剤技術展開による医療貢献」と題し、(株)NBMプランニング代表取締役社長、熊本大学客員教授、熊本大学薬学部先端薬学教授の菊地正彦氏による講演。また、配置・一般対象として「ぼける生き方、ぼけない生き方」と題し、{特非}日本成人病予防協会専務理事・安村禮子氏の講演が2会場に分かれ開催されました。

私は、配置の方に出席しましたが身近なテーマであり一同熱心に聞き入っていました。終わりに、この大会が開けるのも、富山県の医薬品総生産額が全国1-2位を争う位になったのも、やはり「富山のくすり」原点は置き薬、すなわち売薬にあることを改めて感じました。

写真は「コール・あい」の皆さん

(2020/01/10)

薬神神社歳旦祭

1月8日、恒例の薬神神社歳旦祭{主催・石倉雅俊奉賛会会長}があいにくの雨の中、関係者約30名が集まり横川宮司のもと厳粛な中にも滞りなく行なわれました。

当日は天候不順の為、社務所の中から薬神神社に向かって祝詞奏上、玉串奉奠などが行われました。

来賓は、市より藤田産業民生部長、原市議会議長、大門県議会議員、杉田商工会議所専務理事、

澤崎加積雪島神社総代等を始め、配置販売業者、市内製薬会社など順次玉串を捧げ1年の商売繫盛、家内安全を祈願しました。

引き続き直会に移り、石倉会長挨拶、来賓の祝辞などの後、懇談に入りました。

昨年の出来事や今年の抱負をそれぞれが語り合う中で、薬神神社の祭神が誰であるか知らずに参拝したいる、などの意見が出たことから、石倉会長から、神社の由来を記した立て看板を設置することが提案され了承されました。

参考まで、祭神は、神農、少彦名命、大己貴命の3体が合祀されています。

昭和31年10月8日建立。

写真は玉串奉奠する本人

(2020/01/09)

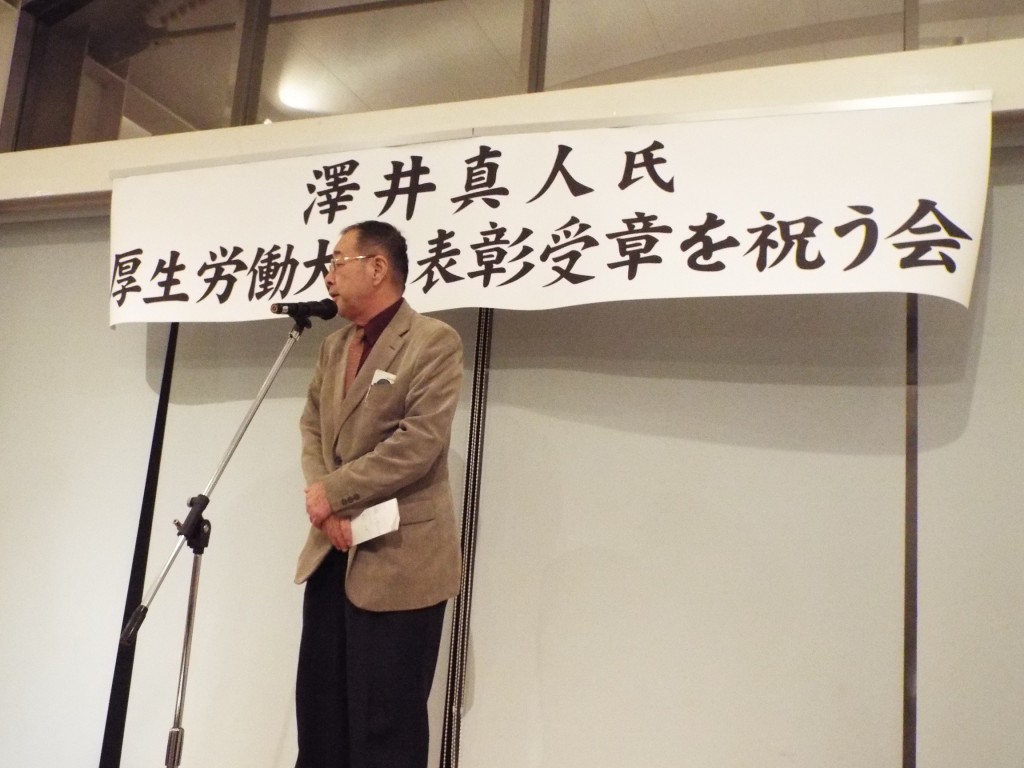

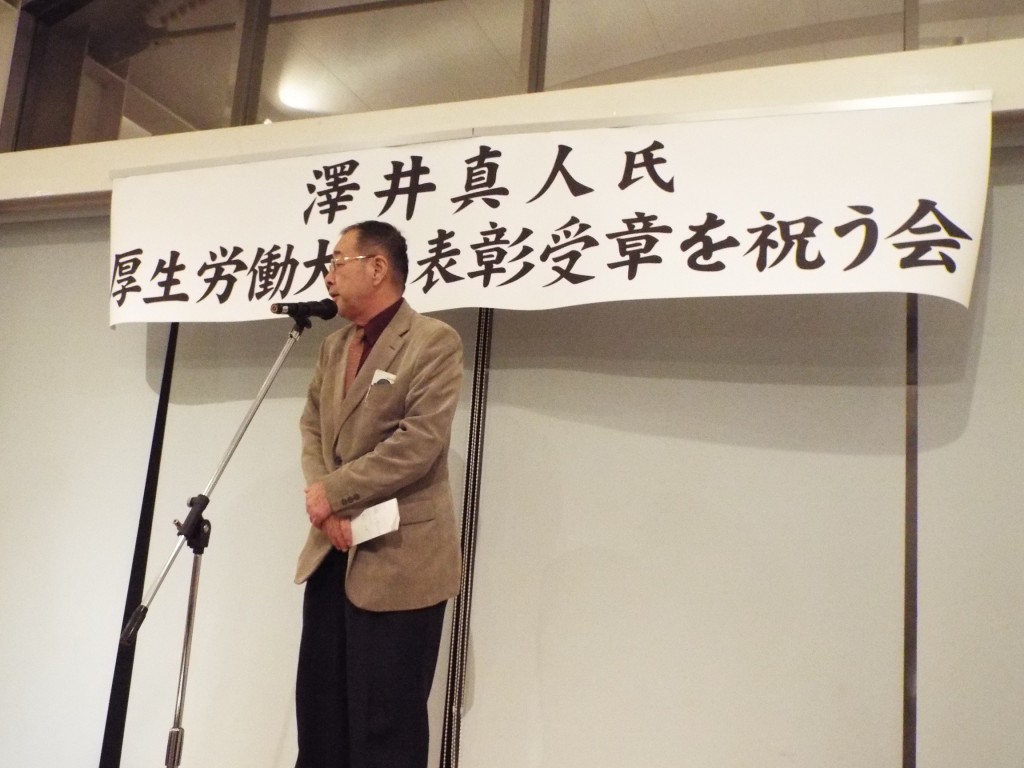

厚生労働大臣表彰

澤井真人氏(山形県医薬品配置協議会会長・66歳)は昨年秋、令和元年度薬事功労者表彰厚生労働大臣表彰の栄に浴されました。祝賀会は既に山形市で行われましたが今回は、滑川の薬業人有志で、1月7日レストラン光彩で開催されました。

氏は、滑川市常光寺出身で、現在、山形県東田川郡庄内町に居を移し、現地の人を雇用し営業をしておられます。氏は、滑川薬業青年部で活躍後、平成2年には全国配置薬業青年連合会会長を始め、平成18年から11年年間山形県協議会副会長、同29年から会長に就任され現在に至っています。この間、多年にわたり山形県民の保健衛生向上に尽力されるとともに、医薬行政の推進に寄与された功績が評価され表彰に繋がったものと思います。

特に、感心するのは、氏は山形県に居を持ちながら、滑川に家族がおられることから常光寺町内会長を数年前まで務めておられたことです。専業で出張が多い現役の売薬さんが地元の町内会長を務める方は私は、余り聞いたことはありません。野球の大谷翔平選手のように正に二刀流を見事にこなされたと思います。

関係者20名ほどでしたが、氏の表彰をお祝いし、更なるご活躍を祈念しました。

写真は挨拶する澤井真人氏

(2020/01/07)

迎春

大いなる 闇うごきだす 去年今年 桂 信子

令和元年{2019}は既に地平線下に沈み、ここに輝かしい令和2年{2020}の陽は昇りました。

さて、今年の干支は「子」「庚子」{かのえのね}七赤金星{ななせききんせい}の年です。ご存知の通り、干支は「子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌, 亥」の十二支と十干「甲、乙、丙、丁、戊,己、庚,辛,壬,葵」の組み合わせが干支です。

十二支は12種類の動物の名前が充てられていますが、これは庶民にも分かりやすいように、後付けで動物の名前を当てたと言われ60通りの干支があります。「庚子」は60年に1度しか回ってきません。庚は「金の兄」{かのえ}と書き、「更」の象で、更新を「子」は「滋る」を意味し、潜在力があることを意味します。「七赤金星」はズバリ「お金」のことです。

60年前、「庚子」の年は1960年{昭和35年}は安保条約改正で岸内閣が退陣し、池田内閣が所得倍増計画を掲げ、高度経済成長へとスタートしました。また、「子」は十二支の最初です。120年前、1900年{明治33年}は20世紀に向けて更新の時期でした。

「七」は、方角的には「西」を指します。{恵方}季節は秋です{稔りの秋}「赤」は「火」であり金属を溶かす「炉」をも意味するとこから「火災」「滋波」「伝導」「太陽」などを暗示しています。それ故、「七赤金星」の年は火災や農作物に被害が発生する年とも言われます。いづれにしても、今年は、「一時代が終わり、新しい時代へ」それが「庚子」の年と言われます。「当たるも八卦、当たらぬも八卦」です。

五輪、パラリンピックがあり、終われば総選挙が囁かれ果して、政治は、経済はどうなるか。そんな中、元旦は地元の加積雪島神社{祭神・大山咋貴命}薬神神社{祭神合祀・神農・大己貴命・少彦名命}引き続き上市町、大岩山・日石寺の不動明王を初詣として参拝してきました。

それにしても、子供の頃は、正月から次の正月まで実に長く感じました。しかし、この年齢になると、一日が早い、一週間が早い、一か月が早い、一年が早い、10年が早い、ゆえに、「元旦や、かならず来るぞ 大晦日」そんな思いで1年を送りたいと思います。

写真は、初詣で賑わう大岩山・日石寺と6本滝

(2020/01/02)

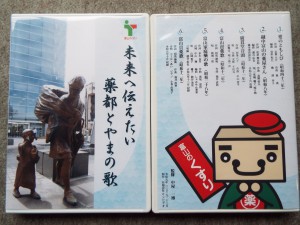

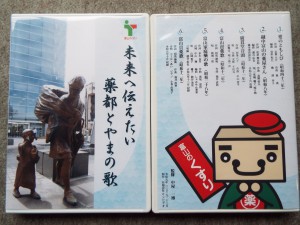

未来に伝えたい「薬都とやまの歌」

かねてより進めていた一枚のCDが完成した。題名は表記の通り。

これは、8月1日が語呂合わせで8と1で「はいちの日」と認定されたことで、この機会に置き薬をPRするものがないだろうか、と思った時、以前配置薬業に関するレコードがあることを思い出した。

しかし、50年も前のことである。野山のリスが落ち葉の中から木の実を探し出す様なもので苦労した。県立、市立図書館、博物館、資料館訪ね歩く内に、意外にも5曲あることが判明した。

▼戦前3曲

①越中富山の薬屋さん{昭和8年}

②廣貫堂音頭{昭和11年}

③富山売薬歌{昭和12年}

▼戦後2曲

④富山家庭薬の歌{昭和28年}

⑤愛のともしび{昭和43年}

以上5曲

①は作詞・松原興史郎、作曲・高階哲夫である。

松原は富山市出身、民謡詩人として多くの詩集を出している。

高階は滑川出身の音楽家。ご存知の札幌の時計台を歌った「時計台の鐘」を作詞・作曲した。

また、島崎藤村、北原白秋、佐藤惣之助、サトウ・ハチロウ等々と組み数々の名曲を残した。唯、誰がどんな目的で制作したかと音源は不明。楽譜,歌詞あり。

②作詞・西條八十・作曲・中山晋平、唄・三島一声。

西条・中山は説明するまでもないと思う。

昭和41年発刊「広貫堂のあゆみ」によれば、「当時、西條八十は読売新聞に連載物語を出筆中であり、9月15日読売の飛行機で富山歩兵第35連隊の練兵場に飛来した。当時の矢野兼三富山県知事は両氏の招待宴を開くなどした。」と記している。

また、作詞・作曲者は違うが、この当時,社歌を作ったり、廣貫堂音楽隊もあったというから、まさに、「薬都とやま」の「雄」たる自負、誇り、勢いを感じさせる。廣貫堂資料館にSP盤よりCD化され保管されている。

③作詞・相馬御風、作曲・福井直秋、唄・新城一郎

相馬御風は糸魚川市出身。早稲田大学校歌「都の西北」「カチーシヤの唄」{島村抱月共作}や三木露風、野口雨情、等とも親交を持った詩人・歌人・文芸評論家。福井直秋は中新川郡上市町出身の音楽家。

武蔵野音楽大学の創始者であり初代校長である。千曲以上の音楽作品を残している。

発注は、富山県売薬同業組合{荒木甚助組合長}楽譜・歌詞あり。音源不明

④作詞・多木良作、、作曲・黒坂富治

昭和28年3月富山市が富山の薬に関して歌詞を公募した。1等1篇金5千円、佳作2篇金1千円の賞金付である。

その結果埼玉県浦和市の多木氏の作品が選ばれた。氏の略歴は不詳。黒坂は下新川郡朝日町出身。富山師範卒業。富山大学教授。県内の小中学校校歌70曲以上作曲。富山県の教育界に多大の貢献をした。

発注は富山市。楽譜、歌詞あり。音源は不明

⑤作詞・志賀大介、、作曲・森 真、歌・渚 幸子、発売は、東芝レコードであるが、資料によると依頼は廣貫堂の組織下にある東廣会{酒井清隆会長}とあり、それぞれの略歴は省略する。

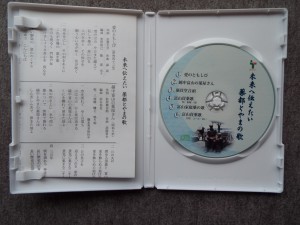

さて、この中で①③④は音源は不明のため、古い楽譜と歌詞から復元した。この為、合唱グループ・コール・あい。ピアノ・小善由美子さん。三味線・濱谷拓也・藤本秀君保社中。

収録・サン・ビデオの皆さんには本当にありがとうございました。その後、射水市在住の加部聰氏より③のオリジナル・レコードを保有しているなど③に関する貴重な情報が寄せられ随分参考になりました。

これにより③は加部氏の原曲からと復元したものと2曲を入れて計6曲納めました。今回、公的機関などに埋もれていた5曲を見つけた時は、正直新鮮な驚きと感動を覚えました。特に、戦前の3曲は当代一流の詩人や音楽家によって作詞・作曲されていることです。これをこのまま埋もれさせてはならない。

「歴史とは、過去から現在まで貫いた時間の流れである。歴史と伝統は一体のように思うが、歴史は、時代時代に発生したあらゆる事象を正しく伝えるものとして必要であり、伝統は人間が生活の上で必要とされるものであり、いわゆる生活文化が時と共に次世代に受け継がれてゆくものである。」そう思った時、今や、富山県の医薬品総生産額は全国トップクラスになっているのも、原点はこのようなレコード制作にかけた先人たちの努力であり、汗であることを改めて思った。

尚、今回の調査で5曲が確認されたが、これ以外にもあるかも知れない。あれば教えて頂きたい。

今度は、令和の時代に相応しい配置業界の曲が出てくればと思います。

(2019/12/18)

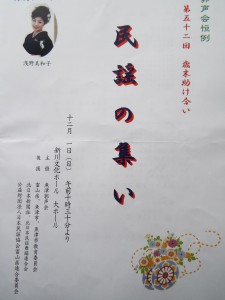

歳末恒例「民謡の集い」

一年を 包む風呂敷 年忘れ

12月1日、新川文化ホールで魚津郭声会{竹氏 修代表]主催の歳末助け合い「民謡の集い」が午前10時30分より午後4時まで盛大に開催されました。当日、私は午前中「夏井いつき句会ライブ」のため午後から鑑賞しました。

特別ゲストとして名古屋から東北民謡を全国に広めようと活躍中の、浅野美和子ご一行を迎え、特に、津軽三味線の中村滉己さんのバチさばきとその音色には惚れ惚れしました。

また、北鬼江獅子舞保存会の勇壮な獅子舞いも披露されました。修コーナーでは、年齢を感じさせない艶のある声で聴衆を魅了しました。郭声会メンバーの1年の総決算、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮された「民謡の集い」でした。

12月8日富山市婦中ふれあい館で歳末恒例・長岡すみ子の会・チャリティーショーが午後1時から4時まで盛大に開催されました。

特別ゲストとして、尺八・平林火山、琴・桂 博子の両氏に加え友情出演として、尺八・小熊昭良、踊り・筏井豊華城と華の会、梅津千恵子と千鳥の会・それに、長岡すみ子の会員など多数の出演者によるまさに「唄と踊りの祭典」でした。

また、以前もお聞きしたのですが、尺八の平林火山さんは、名前が火山ですから激しい演奏かと思いきや意外にもソフトな感じで、北島三郎の「与作」を桂さんの琴とのコラボレーションで演奏されました。尺八の音にうっとりし、琴の琴線に触れたひと時でした。最後に「長岡すみ子の世界」と題し、歌謡曲あり民謡あり踊りありの楽しいひと時でした。

さて、竹氏さんと私は、長年の知人、長岡さんと私の妻とは、滑川高校時代の同級生であり同じクラスであったことから、今日までお付き合いがあり、この時期いつも声をかけて頂き有難いことです。

このお二人を見ていると、目標や夢を持っている人は、何処か輝いている。お二人からそんな姿を見せてもらい元気を貰った思いでした。

尚、収益金は台風や水害の被災地などに、義援金として贈られるそうです。

(2019/12/09)

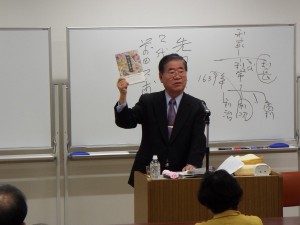

夏井いつき俳句ライブ

手鏡に いっぱいの顔 豊の秋 (最優秀賞)

12月1日、10時30分より12時50分まで西地区コミュニティーセンターで、夏井いつき俳句ライブが開催されました。

当日は、会場ほぼ満席状態の約300名の入場者でした。テレビ「プレバト!!]で見る通り、言語明瞭、意味明瞭で分かりやすく、楽しく、面白い内容のライブでした。

俳句集団「いつき組」組長と自ら名乗り、誰でも組員になれると笑いを誘い2時間20分立ちっぱなしで、しかも水一滴も飲まないのには、驚きました。

そして、5分で出来る1句として「5音の季語」+「季語とは関係ない12音のフレーズ{俳句のネタ}」を入れる例を解説し、会場最前列にいた男性を指名して、今朝何を食べてきましたか、との問いに男性は、パン一枚食べた、と答えると、俳句のネタの前に季語を入れれば出来上がる。

そこで、ネタの前に季語を入れ「冬うらら、朝パン一枚食べました。」これで出来上がり。

季語をかえて、「年の暮れ、パン一枚食べました。」こうすると、又違った俳句になることを平易に説明されたあと、参加者約250名が投句しました。

これを、夏井さんが皆さんの前で10句程秀作を読み上げられたあと作者の名を伏せて 、7句を特選句として発表されました。

①陣痛で 駆ける立山 夏の宵

②冬うらら えんぴつ黒く 紙広く

③木枯来 鏡の中の 深い溝

④雪の朝 響く父の音 僕の悔恨

⑤手鏡に いっぱいの顔 豊の秋

⑥あかあかと 在ろうよ晩年 からすうり

⑦冬の蝶 留学の娘の メール

この7句のうち、会場の人々の拍手の大きさで標記の⑤が最優秀賞に選ばれました。

さて、12月1日付北日本新聞26面一面をさいて次の記事が掲載されました。

「五七五に救われる」--富山から俳句の聖地へ--

富山県出身の俳人、岡田一実夫婦が愛媛県松山市に移住し、俳句を通じて交流があった夏井さんが、自身のイベントの打ち上げ会場を結婚披露宴会場として提供してくれた。

会を仕切ってくれた夏井さんからは「貧乏な主役よりも、立派な服を着てくるな」というお達しがでた。夏井さんの案で、新郎新婦の希望のリストに合わせ、参加者が自宅から不用品を持ち寄ってくれた。

そのプレゼントを題材にした俳句も提案してくれた。二人は聖書ではなく、歳時記に手を載せて、俳句の神様”に愛を誓い合った。

{一部抜粋}

こんな微笑ましい記事が掲載されました。夏井さんの俳句ライブの当日、新聞に掲載されるとは不思議な縁です。

私は、控室で夏井さんに新聞をお渡ししたところ、新聞に掲載されることは知っていたが、まさか今日とは、彼女もとても驚いて、帰ったら岡田さんに記事をお渡しするとのことでした。

(2019/12/02)

練士審査視察

継ぎ目なき 天一枚 江戸の秋

11月16日の東京は本当に曇一つない素晴らしい青空が、一日中広がっていました。何処かに、雲の欠片でもないかと探しましたがありませんでした。そんな秋晴れの下、16日と17日の二日間にわたり、明治神宮外苑にある全弓連中央道場と隣接する至誠館弓道場の2会場で「関東地区」練士臨時中央審査が行われました。

至誠館弓道場は、明治神宮鎮座50年を記念して昭和48年10月10日明治神宮武道館として柔道、剣道場として開館し、その後、弓道場が増築され今日に至っています。その隣接地の中央道場は平成12年5人立ち2会場と遠的場を併設した立派な道場です。

特に、近的射場{28m}の的場の後ろに遠的{60m}の的場があります。そして、この手前の近的の的場が電動式で約20分で90度可動し遠的場が現れるという素晴らしい道場です。

さて、今回の視察は、全弓連の監事、理事、評議員が11月10日と今回の2日間の3回の内、本人の都合に合わせ視察するものでした。

私の場合日帰りで16日午後1時より3時半頃まででした。16日、17日の2日間の受審者合計は約800名で内、女性は33%程でいずれもその多さに正直驚きました。神宮外苑の鬱蒼とした木立のの中、小鳥のさえずりだけが聞こえる静寂と緊張感漂う雰囲気は独特のものです。審査は行射と学科です。

私は、約800名程の受審者の内、僅か60名程、約2時間30分程の短い視察でしたが貴重な機会でした。そして弓道は高齢者でも親しめるスポーツである事を再確認する機会でもありました。

審査員の範士の先生方も早朝より、長時間本当にご苦労様でした。

夜9時過ぎ、時雨模様の滑川に安着しました。

写真は、全弓連中央道場と審査風景

(2019/11/18)

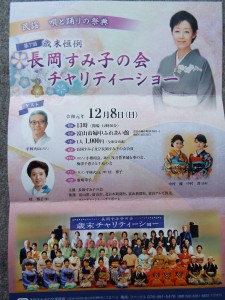

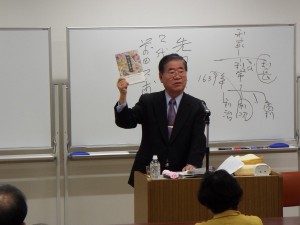

生涯学習カレッジ

くにめぐり 山々見れば ふるさとの 越の立山 たぐい希なり (山田孝雄)

11月7日{木}午後2時から4時まで富山駅前CiCビル5Fで富山県生涯学習カレッジ富山地区センター主催による・人生100年時代特別講座の中で、とやまの魅力ー引き継ぎたい富山の心と文化‐「先用後利の精神と売薬」と題し講演しました。

当日は受講者42名{男29人女13人}年代構成は50代1人、60代7人、70代22人、80代11人、不明1人でした。

それにしても、この年代で学ぼうとする意欲は大したものです。

学習とは自らの意志で学び、習うことです。教育とは誰かに教え育ててもらうことです。

幕末の儒学者・佐藤一斎の「言志四録」に「少にして学べば,壮にして為す。壮にして学べば老いて衰えず。老にして学べば死して朽ちず。」を引用して、受講者各位に敬意を表しました。

講演内容は、いつもの通り、富山売薬の起源から、明治維新後の洋薬礼賛、漢方排斥や売薬印紙税導入の嵐の中でも、売薬商人たちの手によって明治11年仲間達への融資と財産を保持する為「富山第123国立銀行{現北陸銀行}」を設立、更に26年売薬商人達の献金で「共立富山薬学校{現富山大学薬学部}」が開設された。

また、30年には「富山電灯会社{現北陸電力}を設立し、32年には大久保発電所を建設して北陸初の自力発電を図った。また、35年富山売薬信用組合{現富山信用金庫}を立ち上げたほか、売薬業に関わる業種{保険・出版・新聞・印刷・容器製造}などの会社設立にも力を注いだ。

今日、富山県経済の中心的役割を担っている北陸銀行や各地における信用金庫などを設立するなど、苦難を乗り越えたばかりか、新しい時代の流れに対応して富山県近代化への基礎を築き、それが今日もなお脈々と生き抜いているのであり、越中売薬は330年余りの歴史を有しますが、この間、幾度も明治時代のような存亡の危機に直面しました。

しかし、その度、先人達は一致団結して、知恵を働かせ、汗と涙で切り拓いてきたことを紹介しました。

講演会終了後、主催者より短冊に何か言葉を書いて欲しいと言われ次のように書きました。

高らかに 学びの道を 求めつつ 咲くは 豊かな心なりけり

(2019/11/08)

岡本仁氏叙勲祝賀会

初雪の 高嶺を裂きてみ空より 紅葉の中に 落つる大滝

(昭和11年秋 称名滝にて 川合玉堂)

紅葉前線が北から南へ、山から里へ下りてくる中、令和元年春の叙勲で、旭日双光章受章の栄に浴された岡本仁富山県弓道連盟会長の叙勲祝賀会が11月3日{日}午後5時より富山第一ホテルにおいて200名を超す多数の出席者のもと盛大に開催されました。

鍋田恭子さんの司会で始まり、最初に発起人として、{公財}中野秀也全日本弓道連盟前会長が岡本会長の弓道界での要職を紹介し、その功績を讃えた祝辞でした。

次いで、岡本会長が今年3月まで勤務していた新田八朗日本海ガス絆HⅮ株式会社取締役社長も発起人の一人として祝辞をを述べられ、特に新田氏が社長に就任した時、最初の人事で岡本会長を常務取締役に就任させその後、副社長、常勤相談役{平成31年3月退社}まで社長をよく補佐してくれたこと。そして、その信頼の厚さを話ながらお祝いの言葉とされました。

来賓祝辞は、中川忠昭県議会議長、県教育委員会から荒井克博氏から、それぞれの立場で祝辞がありました。

次いで、二人のお孫さんから岡本ご夫妻に花束贈呈があり、本人の挨拶がありました。50年の弓歴を振り返り、今日まで弓道を続けてこれた中で、県弓連や全弓連の運営にも携わり貴重な経験ができたのも県弓連や全国の弓友の皆様の温かいご指導と応援、また会社のご理解、加えて、家族の支えがあったからこそと、感謝の言葉がありました。

引き続き、今後とも弓道の発展に尽力する旨の決意がありました。次いで、柴田猛全日本弓道連盟元会長の乾杯で祝宴に入りました。入る早々、孫の岡本琉依ちゃん{8歳}のかわいい日本舞踊があり次いで、岡本会長の「巻藁謝礼」が披露されました。

和気あいあいに進んだ祝賀会も中締めとして不肖私が一発締めを行い、髙橋芳邦県弓連副会長の閉会の挨拶で2時間半にわたる祝賀会は盛会裏に閉じました。

実は、岡本会長の奥さんも弓道人で、結婚しても弓を続けておられ、子どもを弓道場へ連れてこられ練習をしておられる姿を度々拝見していました。岡本会長は年間約150日余り、県弓連や全弓連の行事で家を留守にしておられましたが、これを支えたのはやはり奥さんの理解です。

それは、奥さんが弓道人であったからこそと思います。内助の功に感謝、感謝と思います。

<岡本会長の略歴>

昭和22年4月1日生。富山大学工学部卒業。

昭和45年弓道を始める。平成5年3月県弓連理事長。平成23年3月・県弓連会長{現任}

平成27年5月 令和元年8月・{公財}全日本弓道連盟副会長、専務理事。平成18年5月・国際弓道連盟理事{現任}

平成26年1月 富山県武道協議会監事{現任}

平成27年9月 国際武道大学名誉客員教授{現任}

平成30年4月 富山大学体育会弓道部師範{現任}

現在・弓道教士6段

昭和44年4月 日本海ガス株式会社入社

平成5年3月 日本海ガス株式会社常務取締役・専務取締役

平成19年3月 代表取締役副社長

平成24年3月 取締役・常勤相談役・平成31年3月退社。

写真は、花束贈呈・本人挨拶・巻藁謝礼

(2019/11/04)

正倉院展

化粧塩 まぶすや 反りし 子持ち鮎 (高嶋学人の句)

東京国立博物館で10月14日から11月24日まで、前期、後期と2回に分けて、ご即位記念特別展「正倉院の世界」―皇室がまもり伝えた美―が開催されており、鑑賞してきました。

丁度、10月24日、25日に全日本弓道連盟理事会が開催され、それに合わせて鑑賞したのですが、私の楽しみの一つに、上京の際に博物館や美術館を鑑賞することです。時、同じく奈良でも恒例の正倉院展が10月26日から始まりました。

東京と奈良と同時開催は始めてだそうです。ただ、今回の東京では、明治維新後吹き荒れた廃仏毀釈の嵐の中で、宝物の散逸を恐れた法隆寺所蔵の秘宝が明治11年{1878}法隆寺から皇室に献納され、昭和22年{1947}国に移管された法隆寺献納宝物もともに展示してありました。

ご存知の通り、正倉院宝物は、聖武天皇愛用の品をはじめとした数々の品々が光明皇后によって東大寺に献納された文化財です。そして、日本を代表する文化財がこれ程の規模で同時に公開されたことは、過去に例外がないという。

これらは共に、皇室の保護のもと約1300年守り伝えられたかけがえのない、日本の美、悠久の美、天平の美であり、たっぷり鑑賞してきました。数年前、奈良での正倉院展で鑑賞したルリ色がとても素敵な瑠璃杯は展示してありませんでしたが、世界で唯一現存する聖武天皇愛用の「螺鈿紫檀五絃琵琶」にも再び鑑賞する機会にもなりました。

特に、今回この琵琶を正確に復元するため,金工・木漆工などの日本を代表する人々によって、実に8年の歳月を要し,精工に復元された同琵琶が展示され、復元作業風景や五絃琵琶の音色がビデオで流されていました。

また、以前、国立京都博物館で「正親町天皇宸翰消息」書簡{重文}を見ましたが、それは、正倉院に伝わる有名な香木「蘭奢待」を織田信長が強引に木片を切り取った有名な事件を時の正親町天皇{1517-1593}が苦々しい思いでしたためた書簡でした。

まさに、天下人が切望した香木「黄熟香」{蘭奢待}そのものが展示してありました。加えて信長以外に、足利将軍や明治10年大和に行幸した明治天皇も切り取った跡や「蘭奢待」の3文字に東大寺の3文字がある。蘭の中に東・奢の中に大・待の中に寺があることも解説してありました。先人の智慧に驚きます。

いずれにしても、飛鳥・奈良時代という約1300年も前にシルクロードを通し、実に国際色豊かな時代であったかを感じます。

尚、久し振りに24日、東京赤坂富山会館で厚生労働省の方々と懇親会を開催し、和気あいあいに楽しいひと時を過ごしました。

写真は、東京国立博物館前と厚生労働省の方々です。

(2019/10/26)

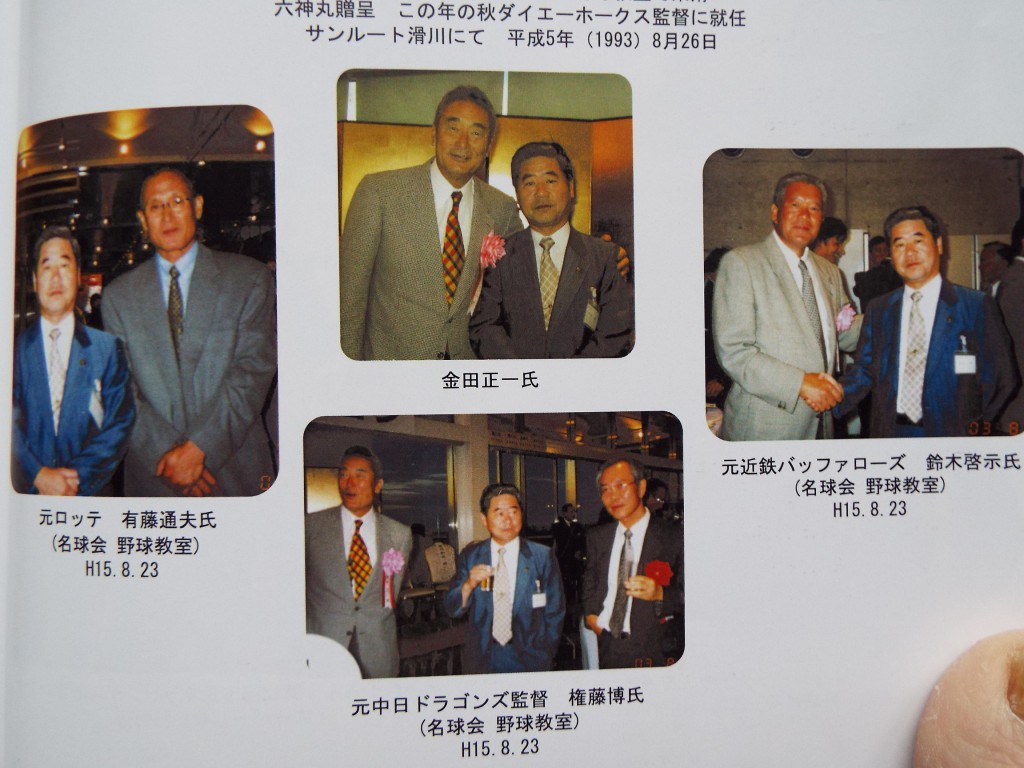

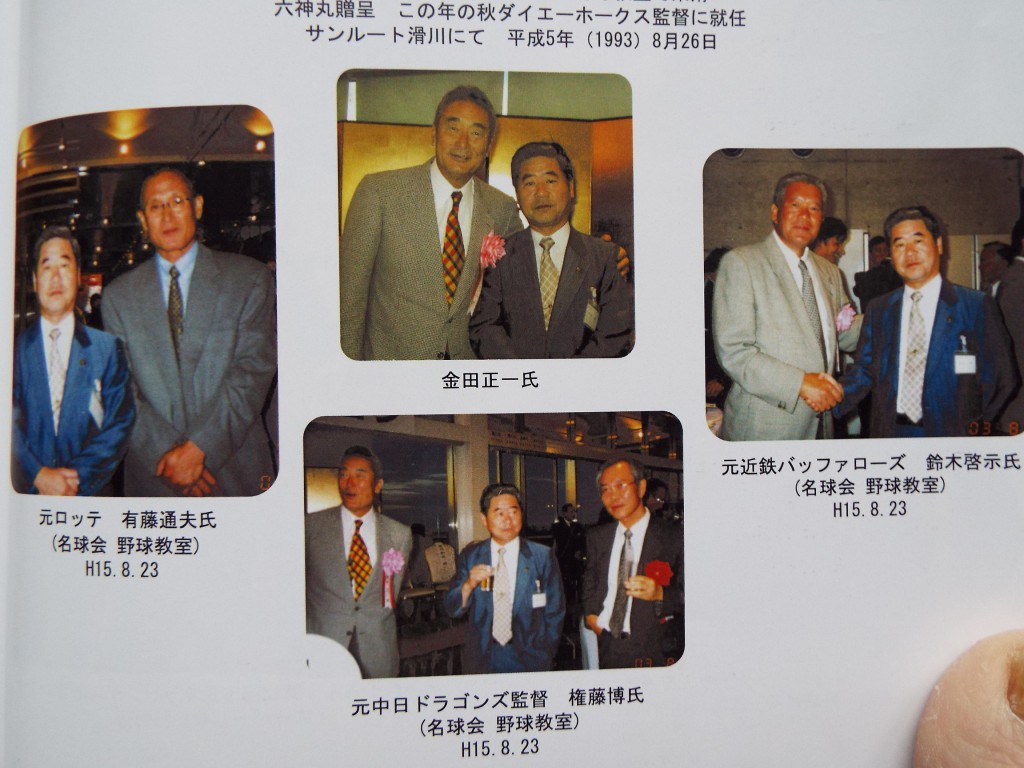

金田正一氏逝く

プロ野球で歴代最多の400勝を達成するなど「史上最高の投手」と呼ばれ、ロッテで監督も務めた金田正一氏が10月6日86歳で亡くなった。

入団2年目の1951年9月の阪神戦で無安打無得点試合を達成し、1957年8月の中日戦で完全試合を記録するなど、14年連続で20勝以上をマーク。1956年から3年連続で沢村賞を受賞し、最多勝と最優秀防御率は各3度、最多奪三振は歴代最多で10度獲得。

1965年に巨人に移籍し、1969年で現役を引退。400勝と298敗、投球回数5526と3分の2、4490奪三振などは、いづれも歴代1位、開幕投手は史上最多の14度、打撃にも優れ、通算38本塁打、177打点を挙げた。オールスターゲーム出場17度、1973年からロッテ監督に就任、1974年にリーグ優勝と日本シリーズ制覇を達成した。

1988年に長嶋茂雄氏と共に、昭和生まれで初となる野球殿堂入りを果たした。特に、1958年の長嶋茂雄氏のデビュー戦で対決し、4打席4三振に打ち取ったことは余りにも有名な話である。

古今、プロ野球界最高のエースは❓に、野村克也氏は「左投手なら金田正一、右投手なら稲尾和久」と断言している。不滅な記録を数々達成した。引退後は、日本プロ野球名球会を設立し、代表幹事も務めた。

滑川市制50周年記念事業の一つとして、名球会による野球教室を2003年{平成15年}8月23日本市で開催した。

この時、来滑したのが金田正一氏、元中日監督、権藤博氏、元巨人、柴田勲氏、元近鉄、鈴木啓示氏、元ロッテ、有藤通世氏であった。そうそうたるメンバーである。そして、球場や歓迎レセプションでの私の挨拶を聴いていて金田氏は「ノー原稿での挨拶は初めて聞いた」と褒めて頂いた。多分にお世辞だったにせよ冗談も交えしばし歓談したこたを思いだす。

私の肩に手をかけて写真を撮ろうと言ったり、実に豪放磊落な人でした。そんな中にも、プロ選手の資本は身体。旨いからと言って、沢山食べれば良いというものではない。を含め、健康管理の重要性を話しておられたのが忘れられない。

たった一度の出会いでしたが、私にとっては、思い出の一人の人が去ってゆく。寂しい限りである。

心からご冥福をお祈りいたします。

写真は、金田氏以外は、有藤、権藤、鈴木の各氏

2003年{平成15年}8月23日 レストラン光彩にて

(2019/10/07)

同窓会連絡協議会

10月3日{木}富山県立工業課程高校同窓会連絡協議会{宮本光明会長}の10月定例会が午前10時より、魚津工業高校会議室で開催されました。これは県立高校の中で、工業課がある高校で、桜井高校{土木課}魚津工業高校、滑川高校{薬業課}、富山北部高校{薬業課}、富山工業高校、高岡工芸高校、砺波工業高校の7校の同窓会で構成され、教育内容や、施設の整備等々に意見交換を行うことを目的に結成されました。

5月は総会。10月定例会が各校の教育風景や施設などの見学を行い、併せて市内の企業を見学をしています。今回は、魚津工業高校の各科実習室の授業風景や実習棟及びトレーニングルーム等を視察しました。学科は機械科、電気科、情報環境科からなっています。同校は、昭和25年4月、県立魚津高校に電気課程、工業化学課程、機械課程が設置されましたが、昭和47年4月1日工業高校の単独校として魚津工業高校が創立しました。生徒数は令和元年5月現在、在籍生徒数470名。内、女子13名これには驚きました。

進路状況は就職70.3%進学28.4%、就職先は殆ど呉東地区の企業だそうです。新川地区に一校しかない工業高校としての役割はやはり大きいものがあると思います。

次いで、1887年{明治20年}足袋の製造から始まり創業132年を数え、今日まで、時代や流行が移り変わっても「ものづくり」へのこだわりは、時流に流されず、進化を続ける,オーアイ工業株式会社を見学しました。玄関で大愛高義代表取締役社長直々のお出迎えを受け、会議室において、ご本人より直接会社の概要説明を頂きました。

資料では、オーアイ工業は、明治20年「愛宕屋」の屋号で足袋販売を開始し、その後、ストッキングの一貫生産に着手して、2017年に創業130年を迎えた。

魚津市で産声をあげ、この地でお客様の為のものづくりを常に品質第一を掲げ歩み続けてきた。

そして、経営理念は

〇お客様のために

〇地域社会のために

〇社員のために

を、モットーにしているとのことでした。

特に、社員の70%、を占める女性に働きやすい環境を提供したいことから、県下に先駆けて1993年{平成5年}社内に、0歳児から無料で預かる事業所内託児所を開設。17名が最多であったが現在は3名でした。

そして、製造工程の見学は①企画・設計②編立工程③製造工程④染色工程⑤セット工程⑥検査・包装・完成。の一貫生産工程を見学しました。いづれにしても、有意義な定例会でした。

写真は、定例会と大愛高義社長

(2019/10/04)

第56回琵琶演奏会

9月29日{日}午後1時より、錦心流琵琶・全国一水会富山支部{杉本紫水支部長・中屋一博後援会長}の第56回演奏会が、JR富山駅前、県民小劇場オルビスで開催され、琵琶独特な哀調を帯びた琵琶の調べに乗せて、14名の方が語りました。

いつも、思うことですが、演奏曲の内容は、殆ど歴史的故事によるものです。親子や兄弟など肉親の絆、友との友情や世の無常など、昨今の世の中に失われている重要なことを示唆しています。賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ。この演奏会の中から、私自身も、今の教育の中に必要な多くのことを学びました。

演奏曲目・演奏者は次の通りです。

①青葉の笛・伊藤恭章

②菅公・加納千恵

③湖水乗切・松田恵水

④屋島の誉・有澤結水

⑤新曲・川中島・島田進水

⑥雪晴れ・吉崎楓水

⑦勧進帳・金沢支部・中居凛水

⑧特別出演・本部副会長・酒田支部・池田青水

⑨俊寛{下}・高堂隴水

⑩敦盛・安井緑水

⑪五条橋・嶺 瑛水

⑫本能寺・金沢支部長・増泉友水

⑬天野屋利兵衛・福井支部長・内田景水

⑭耳なし芳一・富山支部長・杉本紫水

の皆さんでした。

今回は、本部より池田副会長を始め・金沢支部、福井支部よりもご参加いただき、花を添えて頂きました。

琵琶の魅力は何と言っても、音色であり、魂に訴えかけるような響きだと思います。

三時間半に及ぶ長時間の演奏会にもかかわらず、100名を超すご来場者の殆どの人が最後まで席を立たずご鑑賞を頂き本当にありがとうございました。

琵琶教室は次の通りです。

ご希望の方は、稽古日、時間などご相談に応じます。

杉本紫水・〒/936-0027・滑川市常盤町31/tel・076-475--3568

嶺 瑛水・〒933-0066・高岡市春日丘725-2・tel・0766-24-1791

高堂隴水・〒930-0235・中新川郡立山町榎19-4・tel・076-463-2177

写真は、挨拶する私と杉本紫水支部長の演奏。

(2019/10/01)

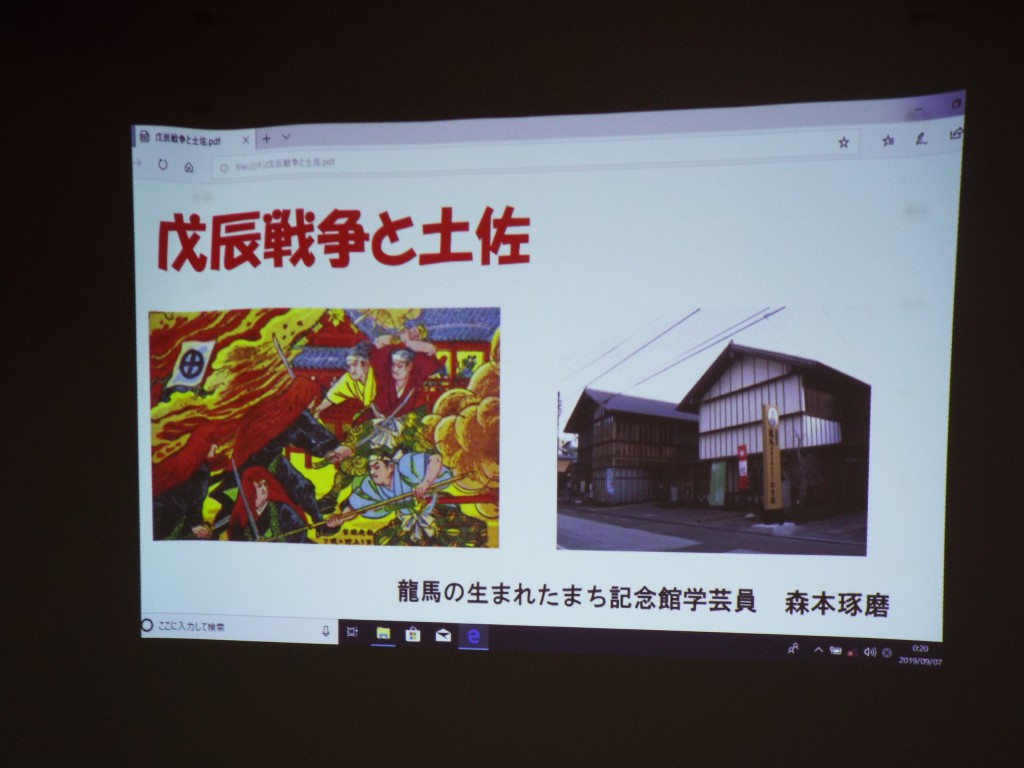

富山龍馬会

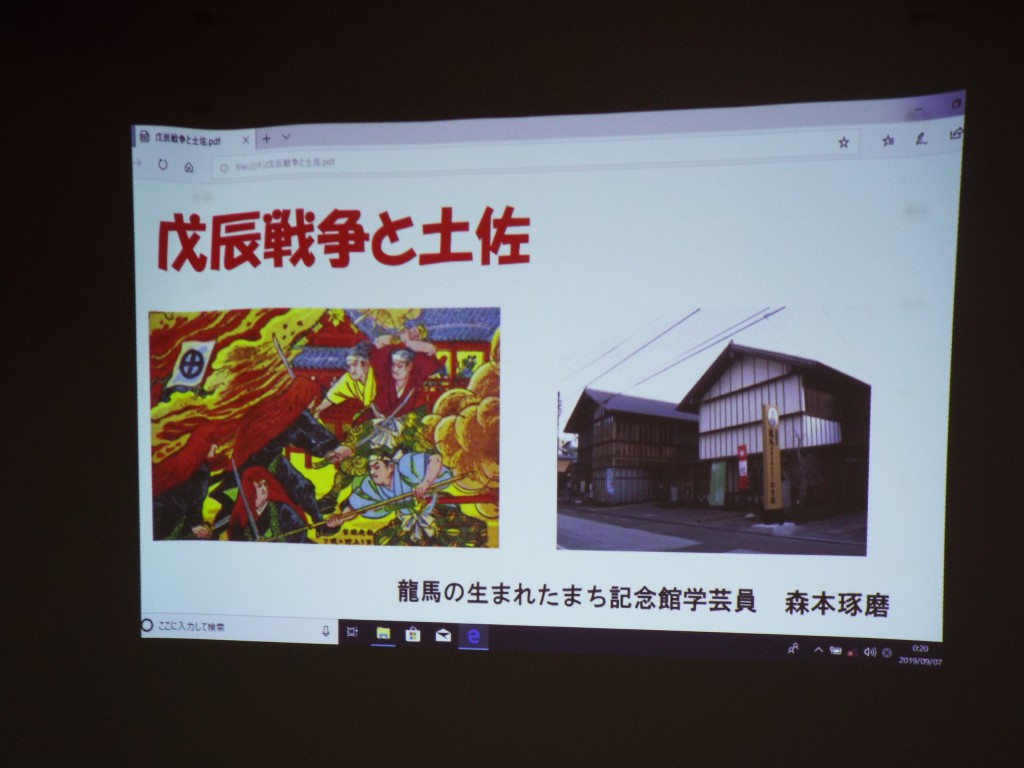

県内の坂本龍馬のフアンでつくる富山龍馬会{堀沢裕一会長}は9月7日午後2時30分より、金沢龍馬会などの参加のもと、滑川市瀬羽町の国登録有形文化財、旧宮崎酒造で講演会を開催されました。

講師は「龍馬の生まれたまち記念館」{高知市}の学芸員・森田琢磨氏が「戊辰戦争と土佐」と題し、土佐から見た内容でした。

最初は、幕末からら維新までの流れの解説から始まり

①佐幕・・幕府を守ろう

②抗幕・・・幕府に対抗しょう

③倒幕・・・できれば武力を使わずに幕府を倒そう

④討幕・・・幕府を武力で倒そう。

こんな分け方の中で、藩主・山内容堂や後藤象二郎の考え、龍馬脱藩後の藩の動静や戊辰戦争勃発前年に結ばれた薩土盟約{大政奉還を目指す。だが、慶喜がそれを拒否するのなら武力も辞さない}と薩土密約{積極的な武力討幕を目指す}

しかし、戊辰戦争が始まると、後者に有志として名を連ねた板垣退助らが、時勢を読んで参戦してゆく。

これらを含め、テーマがテーマでしたから、講演内容は、戊辰戦争から維新の時代に活躍した土佐の人物の紹介が主なものでした。

①板垣退助②谷干城③吉松速之助④上田宗児⑤野村維章⑥樋口真吉⑦岩村高俊⑧美正貫一郎⑨田口文良⑩野島敬吉⑪島地正存等々

知っている人もいれば、初めて耳にする人もいました。新しい時代の扉を開くには実に大きなエネルギーが必要であり、それを巻き起こしたのも無名の多くの人々の力の結集があったことを改めて思います。

私自身、龍馬会の会員でもありませんが、会員以外の一般参加も自由であったので参加しました。40名程の参加者でしたが、会員以外は多分私くらいであったような気がしました。

講演会の中では、質問時間がありませんでしたが、終了後、講師の森本氏に愚問でしたが三点質問しました。

①龍馬暗殺の下手人は諸説あるが、京都東山の霊山歴史館では、犯人は見廻隊隊士・桂早之助と断定し、暗殺に使われた「刀」も展示してあります。事実と思うか?

答え・・事実と思う。

②龍馬の手紙は姉を含め数多く残っている。脱藩当時の龍馬は浪人であり、財政は豊かでなかったと思う。例えば、江戸から高知までの飛脚の料金はいくら位で,何日位かかり、生活費を含めそのお金はどの様に工面したのか?

答え・・わからない

③私が幕府の人間だったら、関所ごとに飛脚の手紙を検閲する。これによって重要な情報が得られたと思うが、幕府はやっていたのか?

答え・・わからない

以上ですが大変面白い企画でありました。

(2019/09/08)

滑川高校体育大会

大歓声、リレー、騎馬戦、秋の空

第72回滑川高校体育大会が、9月5日、青空が広がり、爽やかな秋風が頬をよぎる好天の中、開催されました。当初、4日の予定でしたが雨天順延で5日となりました。

本校は少子化の為、普通科が一学年3クラスから1クラス減となり、現在の3年生が3クラスの最後となりました。来年からは、1学年普通科2クラス、商業、薬業、海洋各1クラスとなり、1クラス40人ですから、1学年5クラス計1学年200人、全校生徒数600人規模となります。

私の時代は、戦後の第一次ベビーブームの時で、最高1学年、普通科4クラス、商業科6クラス、薬業、家政科各1クラス、計12クラス、1クラス50人でしたから、1学年だけで600人でした。現在の全校生徒数と同じです。1学年600人3学年ですから、全体で1800人、これに定時制があり2000人を超えていました。今では到底考えられません。

ですから、運動会の団編成は、全日制が4団、1団450人。定時制1団、計5団です。故に、応援合戦やリレーなど、それは、それは、凄まじく、迫力のあるものでした。

団の名称も「青龍」「白虎」「朱雀」「黄鶴」「玄武」の5団です。それに比べると現在は「青龍」「白虎」「朱雀」の3団、1団200人程です。私からすれば、四神の由来からしても、団編成は4団にすべきと思う。1団150人程となりますが、1団とすれば充分な人数だと思う。

今更、申し上げるまでもなく、この四神図が一躍有名になったのは、昭和47年{1972}奈良県明日香村の高松塚古墳の発掘調査によって、飛鳥美人と呼ばれる極彩色壁画が、日本で初めて見つかった時、石室内部の天井及び四周の東側中央に「青龍」その上に日輪西側中央に、「白虎」その上に月輪、北側中央に「玄武」、南側中央に剝落していたが「朱雀」が描かれていたという。

また、星宿図等々も描かれ、日、月、四神を従者にし、死者が永遠の眠りにつく小宇宙を形成しており、中国思想に基づいた貴人の墓とも言われています。この時から四神図も広く世間に知られるようになったような気がします。

私も、数年前この地を訪ね、カビ防止等々修理中の四神図を窓越しに見学してきました。

さて、、私が高校3年生の時は昭和40年ですから、、高松塚古墳発掘調査の7年前です。この時、既に四神図から、各団の名称が付けられていたことに驚きます。また、四神図以外に「黄鶴」を団の名称に使っていますが、この出典はわかりません。

単に、赤、白、、青、黄、と考えた時、例えば、詩人李白が友人「孟浩然」との別れを惜しみ送った漢詩、「黄鶴楼にて・・・」や、中国武漢市のシンボル「黄鶴楼」や中国料理店によく使われる「黄鶴楼」などからヒントを得たのかを含め、いつ頃、誰がこれを採用したものか? 私にはわかりませんが、これを考えた先輩方の智慧にには驚きます。

いづれにしても、グランドに入った時の熱気から若さとか、青春とかを感ぜずにはおられませんでした。私も、青春のいっ時を過ごした高校時代を思い出す中、元気を貰った2時間余りの観戦でした。

(2019/09/06)

バーベキュー

幾祖先 通り過ぎ行く 夏線香

お盆明けの8月17日、我が家の中庭で久し振りにバーベキューを行いました。

参加者18名全員配置薬業関係者でした。当日は、台風10号が四国から山陰沖に抜け、速度を早めながら17日早朝に北海道沖で熱帯低気圧になった日でした。それ故、お天気を随分心配しましたが、参加者のうち、早い人は18日-19日には出張する人もいた関係上17日と決めていました。

結果的に、台風の影響はまったくありませんでした。しかし、当日も35℃の猛暑日であり、中庭には屋根より日除けのブルーシートを下げるなど熱中症対策はしました。さて、会話の内容は、18人も集まれば、回商地が北海道から九州までにわたり、例えば、北海道に行っていた人は、5月26日佐呂間町で観測された39.5℃が話題になったり、九州での豪雨災害など、やはり、災害の話題が多かったです。

それにしても、5月の北海道で39.5℃とは驚きです。参考まで、富山県内での最高気温は、平成6年8月14日富山市で39.5℃、伏木で39.7℃ですからやはり異常気象であり、地球温暖化であろうと思います。それにしても、災害が話題になるたびに、富山県に大規模災害の少ないことは本当に有難いことです。

また、18人も集まれば、一人で複数県回商しているので、まさに全国の情報が溢れた感がしました。現代ののように、簡単に情報が入らない時代には、売薬さんがもたらす全国の情報は、富山県民の生活の向上や産業の発展に大きな貢献をしたことを思い出します。

そして、会場設営や撤収、加えて、参加者から地産地消ではないですが、鮮度抜群の野菜を差し入れてもらうなど、感謝、感謝でした。

また、18人ものバーベキューですから、食材の調達、処理、後片付けなどは、妻や私の姉などにお世話になり、私は終了後は後片付けもせず、寝てしまいました。

当面、頭が上がらないと思います。いずれにしても、盛会裏に終わりました。

(2019/08/18)

平成31年度滑川高校同窓会

滑川高校同窓会{会長・中屋一博}総会及び懇親会は、8月10日{土}午後6時西地区コミュニティーセンターで100名近くの多数の参加のもと盛会裏に開催されました。

総会は毎年曜日に関係なく8月10日と決められています。当日は、35℃を超す猛暑日。しかも、ベトナム、ランタン祭りと重なり参加者数が心配されましたが、ほとんど影響はありませんでした。

会員は、①戦前の水産講習所、②滑川女学校、③滑川商業学校、④滑川薬業学校,⑤水橋商業学校、⑥終戦直後の併設中学校、⑦県立滑川中学校{当時は県立の中学校が設置された}⑧昭和23年以降の新制滑川高校、⑨水産高校、⑩海洋高校、⑪定時制高校などの卒業生です。

これ程、多様で多くの学校が集まり現在の滑川高校になっています。卒業生も3万人を超す県下最大規模を誇る同窓会として発展し、各界、各層に有為な人材を輩出し、各分野で活躍しておられることは、誇りとするものです。ただ、かって②滑女会や③滑商会と称し同窓会を支えた大きな組織は今は無く、現在、同窓会として活動しているのは⑧⑨⑩⑪です。

さて、年齢も考えも学んだ学科も違う者が同窓の二文字で心が通じ合う。それが同窓生だと思います。、誰にも生まれ育った「ふるさと」があるように、青春のひと時を数々の想い出と共に過ごした「学び舎」、それが母校であります。そして、何歳になっても人それぞれの心の拠りどころとして生きているものと思います。

和気あいあいと進んだ懇親会でしたが、来年の再会を約し散会しました。

(2019/08/11)

三 国 志

8月9日東京国立博物館・平成館で開催されている特別展「三国志」を拝観しました。

今から、約1800年前、漢が衰退した2~3世紀にかけて「魏・蜀・呉」三カ国が覇権を争い、劉備・曹操・諸葛孔明・関羽・朱然など各地の有力武将が次々と歴史の表舞台へと躍り出て、あまたの英雄が活躍した時代であり、特に、「赤壁の戦い」などは有名である。

そして、我々はゲームや小説、映画などでも繰り返し描かれる三国志を日本人は殊の外好んだ。

取り分け、今回の企画展の目玉は河南省安陽市で、2008年から発掘調査が始まった巨大な墓が2009年魏の礎を築いた三国志の英雄、曹操{155~220}を葬った墓だと判明した。

その墓から「魏・武・王」の石牌{せきはい}を始め、曹操高陵からの多くの出土品が展示されたことでした。

圧巻は、今回の会場には、曹操が葬られた曹操高陵の墓室が原寸大で再現されるなど、こだわりも十分に感じられました。また、「三国志演義」では、蜀の武将・関羽を捕らえたとされる、呉の将軍・朱然{182~249}の墓からの出土品も展示してありました。

それにしても、1800年前と言えば、日本は弥生時代から古墳時代で、有名な「魏志倭人伝」に出てくる、倭の国王「卑弥呼」そして「邪馬台国」が論じられる時代です。

こう考えると、中国悠久の歴史の重みを感ぜずにはおれません

そして、日本ではいまだに、呉服の呉の由来であったり、滝廉太郎の「箱根八里」の歌詞の中にも,蜀の桟道数ならず、とあるように有形無形に影響を受けている。

私にとって、従来、書物の世界であった「三国志」がリアルな「三国志」として、質、量とも存分に味合うことができました。

尚、当日午後、この度、公益財団法人全日本弓道連盟の役員改選に伴い、3名の一人として監事に就任しました。その理事会が、明治神宮公園内の全日本弓道連盟中央道場{代々木神園町1-1}開催され出席した折、拝観したものです。

写真は、平成館前と明治神宮「至誠館」弓道場

(2019/08/10)

仁和寺

7月7日、1度行ってみたいと思っていた世界遺産、京都・御室仁和寺を訪ねました。

今回は、国宝・金堂、重文・観音堂、重文・経蔵が特別公開されていました。ご存知の通り仁和寺は初の門跡寺院{皇族や公家が出家して寺主となる寺}で幕末まで続き、以降、真言宗御室派総本山となりました。

第59代宇多天皇の仁和4年{888}に完成。後に寺号も元号から仁和寺となったという。

応仁の乱でほとんどが焼失。その際に、院家であった真光院が、本尊の阿弥陀三尊像をはじめ、経典や書物などを保護。

正保3年{1646}に伽藍の再建が完了するまで、本坊としての役割を担ったといわれています。

特に、国宝・金堂は慶長年間造営の御所の紫宸殿を移築したもので、現存最古の紫宸殿の遺構で、桃山時代の宮殿建築を伝える貴重な建物です。現在の御所紫宸殿は確か、幕末安政2年頃の建物です。

また、重文・観音堂は延長6年{928}頃に造営され、江戸時代初期{1640}頃再建された。

この建物は、重要な儀式が行われる修行の場で、通常は非公開です。約6年にわたる半解体修理がこのほど完了したことから、初公開されたものです。この他にも,御殿や五重塔や桜の季節には、樹高の低い「御室桜」がつくる風景は、江戸時代後期に刊行された京都のガイドブック「都名所図会」でも紹介され、都の庶民からも親しまれて来たという。

いづれにしても、見所満載充実した半日でした。

写真は、国宝・金堂前と重文・五重塔前にて

(2019/07/07)

第52回関西滑川会

7月6日{土}恒例の関西滑川会{会長・千先久矩氏}総会・懇親会が多数のご参加のもと盛会裏に開催されました。

当日は、令和特別記念として、昭和女子大学理事長・総長・坂東眞理子氏による「70歳のたしなみ」と題し講演会が総会に先立ち約1時間ありました。

坂東さんは立山町出身・雄山中学から富山中部高校へ、片やご主人は滑川出身で滑川中学から富山中部高校へ、たまたま二人は同級生、そして二人は東京大学へ進学、卒業後、同郷、同級生、そんな縁も一つの理由だったのか、二人はご結婚なさいました。そんなことから滑川市とも縁があり、また、私とも多少の縁があります。

平成19年昭和女子大学学長に就任の祝賀会が東京帝国ホテルで開催された時、私もお祝いの言葉を述べさせて頂きました。

著書「女性の品格」が330万部のベストセラーになった時も、滑川市に多額のご寄付も頂き、お礼の感謝状を持って学長室を訪問したこともありました。そんなことから何度か食事もともにしましたが、当日再会すると,何んで私がここにいるのか?一瞬驚いた表情でしたが、理由が分かると直ぐに笑顔になり会話が弾みました。

講演内容は、大変良いお話でした。既に「70歳のたしなみ」として出版されていますので書店でお求めください。

それにしても、現在は理事長と総長ですから大したもんです。講演会後、総会・懇親会と続きましたが1年ぶりの再会であり、故郷滑川の話や友人・知人の消息などが話題の中心でしたが、言葉の端端に、故郷の発展を願っておられることを、改めて感じました。

特に、感心したのは私事で恐縮ですが、2月17日私の叙勲祝賀会の様子をパネル等々で紹介するブースが設けてあったり、近畿富山県人会副会長・山本孝則さんが相撲甚句を唄われました。その歌詞を私の叙勲を祝う歌詞として唄って下さったり、多分、千先会長のご配慮と思いますが、その気配りに感激しました。

相撲甚句あり、民謡あり、神輿を担いで会場を練り歩くなど、アッと言う間の3時間でした。

最後に、関西滑川会と滑川市のエールを交換し別れを惜しみ散会しました。

写真は、講演する昭和女子大学・理事長・総長坂東眞理子氏と挨拶する私

(2019/07/06)

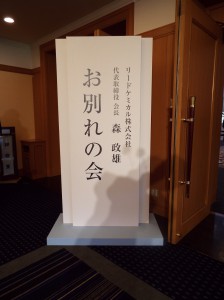

森政雄氏・お別れの会

故・森政雄氏を偲ぶ「お別れの会」が6月17日{月}午前11時より午後1時まで、富山市大手町ANAクラウンプラザホテルで開かれました。

氏は去る5月6日肺炎の為88歳でお亡くなりになりました。氏は昭和5年富山市生まれで、富山大学薬学部に進学し、前・富山県知事・中沖豊氏の父中沖太七郎教授の生理学教室で学び、昭和28年卒業。民間企業勤務の後、昭和44年6月富山市日俣にリードケミカル株式会社を創設。社名には化学をリードしていく、伸びていくという、氏の思いが込められているという。

創業から平成28年まで社長を、以後、今日まで会長を務めておられました。特に、皮膚に貼り付けて薬の有効成分を体内に浸透させる「経皮吸収」の消炎鎮痛剤を国内に定着させるとともに、海外展開も推し進め、近年では平成18年「ロキソニンパップ」の製造販売承認を取得するなど、同社を屈指の新薬メーカーに育てられました。

また、平成16年より10年間富山県薬業連合会会長として、県薬業界全体の発展に意を注ぎ、「富山の医薬品を1兆円産業に」を掲げ「薬都とやま」の礎を築かれました。

氏の同級生に、日医工の創業者、故、田村四郎氏や1年先輩には長年県薬剤師会会長を務められた石坂久夫氏或いは、県職員として、その後、県薬業連合会専務理事として薬業界発展に尽力された清水昭治氏など、昭和1桁の年代には、有為な人材が数多くおられます。会場には同社の50年の歩みや、故人の横顔を紹介する展示コーナーもありました。

氏の座右の銘は「吾道臺以貫之」わがみち、いっをもって、これをつらぬく、と、ありました。氏は平成25年旭日双光章叙勲の栄に浴され、平成28年森記念秋水美術館を開館しておられます。

私も、生前お世話になった一人として、在りし日の故人を偲び、献花してきました。

(2019/06/19)

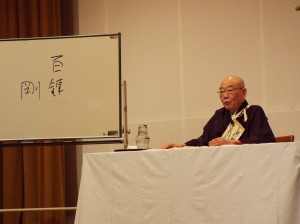

清水寺・貫主森 清範先生、文化講演会

濃く 淡く 若葉の奥も 若葉かな

6月2日{日}午後3時半より西地区コミュニティーセンターで森・貫主をお迎えしての市民文化講演会{主催・音羽の会会長・中屋一博}が開催されました。

今回で24回目。いつも申し上げますが、24回も連続して、途切れることなく続いているのは滑川市だけであり本当に有難いことです。

今回は、清水寺学芸員・坂井輝久氏が民話「孝徳泉」について調査の為、来滑し、了安、安正、親子が背負っていたと言う行基菩薩御彫刻「阿弥陀尊像」が何故、廣際寺{田中町5-1}に現在でも本尊として奉られているのか?などお寺を訪ねられ、宮永龍一ご住職より「廣際寺縁起」や昭和61年滑川市教育委員会発行の「滑川の昔ばなし」。大正2年発行の「滑川町誌」。

平成14年開山550年記念法要時の資料等々の説明を受けられたあと、質疑応答が行われました。それにしても、清水寺には専属の学芸員がおられるとは驚きです。

さて、講演に入り、最初に清水寺、執事補大西英玄さんから約20分程前講があり、次いで森貫主より「気こそ、力なり」と題し気力の気、気分の気などの例を出しながらの話や、元号「令和」の由来や国宝・本堂屋根の檜皮ふきを改修中の話などユーモアを交え1時間を超えるご講演がありました。会場を埋めた300名を超す多くの方々から、とても良かった。来年も是非との声があちこちから寄せられました。

次いで、厚生連滑川病院中庭に場所を移して、毎年のことながら、了安の供養塔前で森貫主と大西執事補により読経があげられました。この様な機会を通じて清水寺と本市とのご縁が一人でも多くの方々に理解して頂ければ幸いと思います。

写真は、廣際寺に安置されている「行基菩薩ご彫刻、阿弥陀菩薩尊像」。

ご講演の森、貫主。挨拶する私。厚生連滑川病院中庭での読経。

(2019/06/03)

琵琶演奏会

塵にまみれし街路樹に いと麗しき 小雨降りけり

5月、連日の暑さの中、5月31日久し振りに雨が降りました。

さて、6月1日{土}午後1時30分より、錦心流琵琶一水会富山支部{後援会・会長中屋一博}の演奏会が国登録文化財・旧宮崎酒造で開催されました。当日の演奏曲目は、本能寺、新選組、耳なし芳一、白虎隊、巴御前、屋島の誉れの6曲に加え、詩吟の皆さんの賛助出演もあり、内容のある演奏会でした。

琵琶は古代ペルシャの楽器バルバットが起源と言われ、7世紀に日本に伝わりました。以前、奈良で国宝正倉院展を見学しましたが、聖武天皇愛用の螺鈿を散りばめた琵琶が展示してありました。

琵琶の魅力は「音色。魂に訴えかけるような響き」だと思います。また、平家物語の伴奏として使われていたことでも分かるように、鎮魂の楽器として知られています。

それ故、現代の若者にはいまいちなのかもしれません。しかし、日本の良き伝統芸能の一つとして、後世に残してゆくべきものと思います。

写真は、挨拶する私と演奏する富山支部会長の杉本 操さん。

(2019/06/01)

第62回東京滑川会総会

第62回東京滑川会{会長・上田芳夫氏}総会は、5月25日{土}午前11時より大手町サンケイ・プラザで盛大に開催されました。天候は、5月とすれば全国的に30℃を超す真夏日が続き、特に、北海道佐呂間町で39,5℃の猛暑日を観測したのは26日でした。これは、5月では全国の観測史上最高の記録だそうです。やはり、地球温暖化現象でしょうか。

さて、この25日は真夏日の暑さに加え、トランプ米国大統領来日の為、都心は厳戒態勢で東京駅構内のコインロッカーもすべて施錠されていました。

総会は、会長挨拶に続き議事を滞りなく終え、この後、ミニ講演会として「これで良いのか日本――食から勿体ないを考える」と題し、関西滑川会会長千先久矩氏の時局にあった良い話がありました。会長の上田氏、千先氏とは私と同級生であり、滑川高校の同窓生でもあります。さて、今年の話題はやはり故・山田禎一、郁子ご夫妻のことでした。

郁子さんは前・東京滑川会会長であり、東京富山県人会女性部長でした。禎一先生は滑川市名誉市民、調布市名誉市民、東京都名誉都民に推挙され、東京富山県人会副会長、多摩県人会会長などを務められ、県人会発展に多大な尽力をされました。郁子さんは昨年3月、禎一先生は今年1月それぞれ90歳前後でお亡くなりになりました。

特に、山田先生には平成元年社会福祉法人「周山会」を立ち上げられ、県内初の老人保健施設「なごみ苑」を開設。平成8年には、富山医療福祉専門学校を設立。引き続き,市立「あずま保育所」を私立「あずまほいくえん」として引き受けて頂きました。また、郁子さんは滑川高校の前身である滑川女学校出身のご縁で創立100周年記念にはご夫妻から多額のご寄付を頂きました。この様に本市発展に大きなお力添えを頂いたことに改めて感謝と御礼申し上げ、心からご冥福をお祈りいたします。

懇親会に入り、不肖私に挨拶と共に乾杯の指名がありました。

私は、山田ご夫妻がふるさと滑川をこよなく愛し、ふるさと滑川の発展を願っておられたその「思い」を上田会長がしっかりと受け止められ、「東京滑川会」の更なる発展とご出席各位のご多幸を祈念して盃をあげました。懇親会も盛り上がり、会員による新川古代神踊りや越中おわら節などふるさとを思い出させる踊りや歌が披露されました。

終わりに、「滑川市の歌」と「故郷」を全員で合唱した後、滑川市議会議長原明氏と東京滑川会・石川隆氏によるエールの交換があり、別れを惜しみつつ次回の再会を約し散会しました。100名に近い出席者でしたが、いつも滑川市の発展を願っておられる人々が、こんなに多くおられることは本当に有難いことです。

その後、同級生と場所を変えてしばし歓談し別れた後、高崎駅で群馬県副知事荻澤滋氏{元・富山県総務部長}と会い痛飲し、最終の新幹線で帰りました。

5月19日―25日まで実に多忙な日々を過ごしました。

写真は、乾杯の姿と荻澤副知事。

(2019/05/26)

第12回文科省ナカヤ会

5月24日{金}午後7時、東京富山県赤坂会館で開催されました。

これは、文科省から滑川市に約3週間程研修生として来ていた人々が本省へ帰任後、縁あって文科省ナカヤ会を結成し、私が上京の折、懇親会を開催してきました。

第1期生を受け入れたのが平成15年度からで今日まで続いています。勿論、私の時代以降の方々もその趣旨に賛同し参加されています。受け入れ時の年齢は25-26歳ですが、その後、彼らは32歳前後で都道府県の社会教育課長や国立大学の総務課長などに出向したり、或いは40歳前後である県の教育庁次長を2年間務め去る3月末本省へ戻りそれなりの立場になっているなど多士多才な方々ばかりです。

その彼らが研修生として本市に来ていた時、我が家で歓迎会を開催したり、居酒屋や朝キス釣りに連れて行ったり、本省へ戻った後も、ほたるいかマラソン参加に6名もが来滑し、我が家で痛飲したことなど思い出を語り、その時のご恩は忘れていないとして、今回、昨年秋の私の叙勲のお祝いとして、13名の心のこもったお祝いの寄せ書きと素敵なネクタイをプレゼントされました。

私でさえ、忘れている思い出を語りビックリしました。贈り物は金額の多寡でなく、彼らの誠意に感激しました。21世紀の文部行政の一翼は間違いなく彼らが担っていくであろうし大いに期待したいと思います。

しかし、昨今、官僚の不祥事が相次いでいます。私は、彼らに、かって遣隋使或いは遣唐使として身命を賭して数ヶ月に渡り荒海を乗り越えて大陸を目指した。そして、大陸に上陸しても数ヶ月を要しやっと西安にたどり着いた。何故、彼らはそこまでして大陸を目指したのか?荒海で遭難する者。志半ばで異国の地で亡くなった者など、祖国日本に戻れたのは僅かであったという。唐の学僧、鑑真和上は逆に、戒律や天台数学等をもたらす為、何度も遭難を繰り返し、暴風、失明などの苦難を乗り越えて日本に来たことを思うといかに大変なことであったかがわかると思います。

遣隋使や遣唐使はその危険を顧みず、日本発展のために、新たな知識、宗教、文化などを吸収し持ち帰りました。これが、官僚の矜持であることを、釈迦に説法と思いつつ、人生のささやかな先輩として話しました。いづれにしても、彼らの今後の活躍に期待したいと思います。

写真は、記念品を持って当日の出席者の皆さんと一緒に。

(2019/05/25)

加積雪島神社

加積雪島神社恒例の春季例大祭は毎年5月21日~23日に開催されます。特に宵祭りに行われるのが獅子舞いです。

滑川の獅子は現在、獅子頭が保存されているところは、加島町2区、3区、蓑輪、寺家の4町内だけです。この内、獅子舞いが行われているところは、加島町2区と3区だけです。

蓑輪は昭和54年を最後に休止している。櫟原神社にも獅子頭があったことが記録されているが、神の露払いとして祭礼の行列に参加していたことから、おそらく行道獅子{舞わない獅子}であったと見られます。

さて、加島町の獅子舞いは,起源は明らかでないが、古老の話では明治年間に能登通いの帆前船によって伝えられたといいます。

高岡市牧野方面の獅子舞いに似ています。射水系の獅子舞いの流れを汲むといいます。

獅子は加島町2区、3区で各一頭ずつ有しています。現在は毎年交代で、加積雪島神社に舞を奉納しています。昭和20年代後半までは、二頭揃って奉納していたといわれています。

今年は2区の番であった。2区は女{雌}獅子で優雅な舞いを、3区は男{雄}獅子で勇壮な舞いを披露します。2区で現在使われている獅子頭は、黒塗り、毛髪は茶黒毛混じり、角は金塗り渦巻きで、彫刻家は井波町の横山一夢氏が昭和25年制作したもの。

2区と3区では舞いに多少の違いがあります。ただ、他の市町村の獅子舞いとの大きな違いは加島町が演目数が10種類以上と多いことと、ノッタ、ノッタという踊りがあることです。

この踊りは、2人の幼児が獅子に乗り1人は左手を腰に、右手の刀を頭上に上げて左右に振る。他の1人は左手を腰に、右手に傘を持ち、頭上高く上げて傘をぐるぐる回す踊りです。

この踊りは、加積雪島神社を含め3カ所の神社への入退場の時だけです。幼児が一番張り切るのはやはり地元の田中小学校前庭で全校生徒を前に全種目を披露します。友達や先生方から大きな声援や拍手を受ける時と、夜、8時ころ出発地の加積雪島神社、に戻り、拝殿前で多数の観客を前にして全種目を演じる時です。踊り子は、幼児と小学6年生までで、男14名女8名計22名の参加者でした。

今年も、怪我や事故もなく全員元気で終れたことは何よりでした。

いづれにしても、市内に残る2ヶ所の伝統芸能である獅子舞いが末永く、伝承、継承されていくことを願うものです。

「伝承無きところ、モラルなし」

{注}伝承、加島町史より一部引用

写真は、横山一夢作の獅子頭。ノッタ、ノッタの踊り。保護者を含め参加者の集合写真。

(2019/05/22)

{一社}秋配協総会

第9回{一社}秋田県医薬品配置協会総会は5月20日{月}秋田市山王4丁目「ルポール・みずほ苑」にて開催されました。

やはり、以前にも述べましたが秋田へは、富山発6時19分で、大宮―盛岡経由、秋田新幹線でも秋田着は午後1時ごろです。やむを得ず前日の19日に日本海側を北上して行きましたが、あいの風鉄道で滑川発7時7分、泊駅でえちごトキめき鉄道に乗り換え、直江津駅でJRに乗り換え、長岡駅で乗り換え、新潟駅でやっと秋田行き特急「いなほ」に乗り換え、秋田着が16時過ぎです。

実に、4回も乗り換えです。9時間余りの長旅でしたが読書の時間でもありました。

東京へは随分と便利になりましたが、その分、新潟、秋田方面は本当に不便になりました。

さて、総会の来賓には、秋田県健康福祉部医務薬事課長・伊藤淳一氏、秋田県議会議員・北林康司氏と私の3人でした。

それぞれの立場で祝辞があり、私も一言お話をしましたが、全てのが議事が終了後、約40分ほどまた話をしました。業界の諸問題と共に秋の消費税導入時に実施される軽減税率への対応などです。

結論は、どんな業種であろう共、どんな人生を歩もう共、「変化への対応」これがキ-・ワードであると申し上げたあと質疑応答を交わしました。

その後、懇親会に出席し、ざっくばらんに会話をして意義ある機会でした。翌、21日帰宅しました。

写真は、来賓で挨拶する私。右は、鈴木課長、その隣は北林県議会議員。

(2019/05/21)

日本海開き

咲き満ちて こぼるる花も なかりけり 虚子

恒例の滑川高校海洋科による日本海開きが5月7日午後1時より上市川河口高月海岸で行われました。これは、かっての水産高校時代の1951年{昭和26年}から始まり、それが海洋高校、そして現在の滑川高校へと引き継がれてきている伝統行事の一つです。今回は再編統合から数えて第8回ですが、通算69回目です。

当日は、1-3年生120名が参加しました。目的は海洋高校の伝統を継承し、滑川高校の生徒のはつらつとした若さと旺盛な心意気で、海に挑む海洋精神と粘り強い意気の高揚を図る。とあります。

天候は晴れ、微風、気温18度、海水温度14.5度、まずまずの天候でした。最初に学年ごとに円陣を組み、気合を入れてピストルを合図に3年生が飛び込み、25m先の消波ブロックまで泳いだり、波打ち際で水を掛け合ったりしていました。

この間、太鼓を打ち鳴らし生徒の士気を鼓舞します。3年生が岸に上がった後、2年生、1年生と繰り返し、最後に全員による遊泳で終わります。海水温度14.5度と記しましたが、消波ブロックより沖は17度程だそうです。波打ち際は上市川の真水が入り込むため低いそうです。

それにしても「日本海開き」とは少々大袈裟に聞こえますが、それ位の気概を持つように、とのことだと思います。現在、県内の高校で水産関係の学科があるのは滑川高校と氷見高校の2校だけで、この様な行事があるのは本校だけです。伝統行事として、今後とも引き継がれていってほしいものです。

写真は太鼓打つ私と、右はピストルを打つ柳原校長

(2019/05/08)