万葉集とその未来

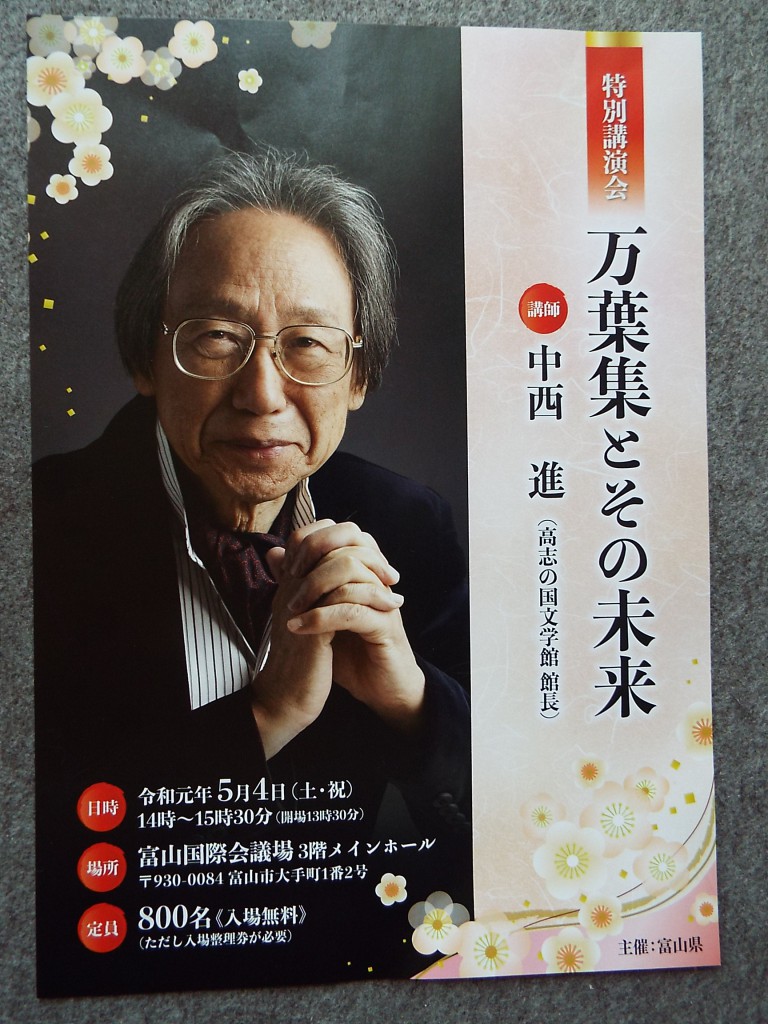

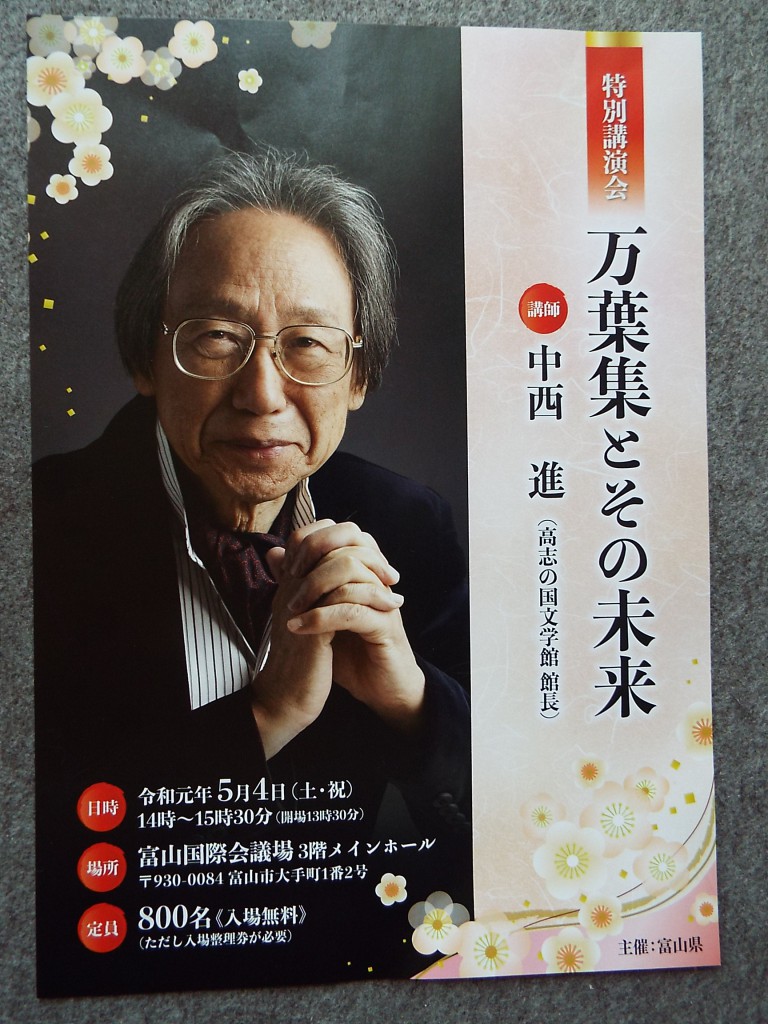

5月4日、富山国際会議場で元号「令和」の考案者と言われている古志の文学館館長で万葉研究の第一人者である中西進先生の「万葉集とその未来」と題して特別講演会がありました。

最初に県より電話を頂いた時、留守にしていたので先生から県に電話をかけた。ひょっとしたら給料を上げてもらえるのかと思い喜んで電話をしたが講演依頼のお話で少しがっかりした。と、ユ―モアたっぷりの話しぶりに会場は笑いに包まれました。

当初、県からの要望は「万葉集と元号」であったが先生の考えで表記の演題にしたとのこと。そして、令和の「和」は聖徳太子が定めたとされる17条憲法第1条の「和を以て貴しとなす」に由来していることを説明されました。

「令」はご令嬢、ご令息、ご令室などを引用し「秩序を持った美しさが『令』。単なる平和ではなく一段と麗しき平和を重ねていくのが我々の宿命」と語られました。

翌日の新聞で知りましたが特別講演会には内外から1140人の応募があり、抽選で選ばれた630人と招待者を合わせた800人が参加したとのこと。さすが、時の人の講演会であり、とても良かったです。

また、帰途、県民会館で開催中の「日展」を鑑賞しました。隅から隅まで見ていると多少疲れましたが見応えのある大作ばかりでした。以前は芸術と言えば「秋」でしたが、県立水墨美術館や近代美術館をはじめとして県内各地に美術館があり、今では年中芸術に触れる機会があることはとても良いことだと思います。

(2019/05/04)

全日本弓道大会

5月2日―3日第70回全日本弓道大会が、京都市勧業館「みやこ・めっせ」で開催されました。

その折、不肖、私が表彰の栄に浴し夫婦で出席しました。全日本弓道連盟会長、中野秀也・八段範士より賀詞を頂きました。{写真}

表彰終了後、富山県弓道連盟会長・岡本仁・七段教士と共に記念撮影{写真}その後、中野会長の矢渡し{写真・会の姿}を見せて頂きました全日本弓道連盟会長の矢渡しを見る機会は中々ありません。

(2019/05/03)

即 位

京都産業大学ギャラリーで「即位」に関する大学所蔵資料展を見学してきました。

元号が平成から令和になった日であり多くの人で賑わっているかと思いきや、意外や意外、わずか数人でした。

企画展の場所が場所だけに、また、そんなにPRもされていなかったためと思われます。

内容は、202年ぶりに退位された第119代光格天皇前後桜町天皇などが、京都御所紫宸殿での即位の儀式が詳細な絵図面等で展示してありました。

また、京都迎賓館の調査で見っかった昭和饗宴殿の遺構に関する資料や、それを建設した当時の大林組の写真集など興味深い資料ばかりでした。

(2019/05/01)

新 選 組

5月1日観光客でごった返す京都へ行きました。さすが、京都です。あふれんばかりの外国人観光客。

コインロッカーは空を探すのに苦労。名所、旧蹟やレストランに入るのに待ち時間が2時間位は当たり前。普段でも観光客で賑わう京都であることを考えると、ゴールデンウイークの真っ只中を思うとやむを得ないのかもしれませんがこの時期には2度と行くべきでないと思いました。しかし、意外にも観光客が少なかったのは、新撰組壬生屯所遺蹟でした。

①八木邸 ②前川邸 ③壬生寺

①八木邸は新撰組が結成された家です。

八木家{写真}は壬生村きっての旧家で長屋門は今から約200年程前の文化元年{1804}、主屋は文化6年の造営です。八木家奥座敷は新撰組三大内部抗争の一つ、芹沢鴨暗殺の場で時は文久3年9月18日どしゃ降りの深夜、泥酔した芹沢鴨、平山五郎ら4人が惨殺されました。

現存する刀傷の一部{写真}がその凄惨さを物語っています。また、深手を負いながらも隣の部屋に逃げようとした芹沢鴨が「文机」につまずき、ここで、とどめを刺された「文机」が当時のまま置かれていました。

隊の規律違反を度々お越した厄介者だったとは言え、隊士によって暗殺され、しかも、その場所が屯所であり、奉行所へは犯人は長州藩士だと届け、葬儀は盛大に行い、近藤勇が弔辞を読んだという。

ガイドの話では、新選組の手によって殺された隊士の数が、暗殺された勤王の志士達の数を上回っていたというから驚きです。

夫婦で写したのは八木邸前です。

②前川邸{写真}は、八木邸だけでは手狭になった為、新たに屯所に使われた家です。

この家で芹沢派といわれた隊士・野口健司が切腹したり、総長・山南敬助が脱走の罪で同じく切腹した所でもあります。

また、新撰組に捕縛された古高俊太郎が土方歳三に取り調べられ、尋問、拷問の末ついに自白し「池田屋事件」が起きた。それが前川邸であった。現在は、玄関入口付近で新撰組に関するお土産が販売されています。

尚、内部は住居として使用されており非公開でした。

いづれにしても、壬生から西本願寺、不動堂村、更には伏見へと隊の膨張と時勢の変転につれて屯所は移ってゆきました。

③壬生寺 壬生狂言でも有名なこの寺も新撰組と縁のある所です。境内には新撰組局長・近藤勇の胸像と遺髪塔があり、暗殺された芹沢鴨と平山五郎の墓や「池田屋事件」で亡くなった隊士三名を含む七名の合祀墓などがあります。毎年7月16日の「池田屋事件」の日に新撰組隊士等慰霊供養祭が行われている。

いづれにしても、「池田屋事件」など新撰組の最盛期を迎えましたが、壬生に生まれ、足かけ3年の新撰組と幕末動乱の京に思いをはせました。

(2019/05/01)

桜

世の中に 絶えて桜のなかりせば 春の心は のどけからまし

(古今和歌集 在原業平)

清少納言は「春はあけぼの」と書きました。夜明けの空を赤々と紅色が染め上げるように春は冬の名残りを追い払ってしまいました。

「曙(あけぼの)、朧(おぼろ)、霞(かすみ)」4月の言葉は日本的美意識で迫り私は好きです。

さて、我が家の小さい裏庭に樹齢20年程の染井吉野と枝垂れ桜があります。

今年は花弁の数が少なく桜花爛漫とはいかなかったけれど、7日{日}好天の下、花見を楽しみました。

「花の下の半日の客 月の前の一夜の友 めぐる盃、桜の下で客と接し友と語る」まさに花咲き、鳥歌い、野が山が海が躍動する季節。それが4月だと思います。

ところで、飛鳥や奈良時代から平安時代くらいまでは、花見と言えば「梅」だったそうです。それが桜に変わったのは、「梅」の花見は旧暦1月。寒さが厳しく、「桜」になったと言う説がありますが、信疑の程は私には分かりません。

万葉集全4516首の内、桜に関する歌は47首、梅は約120首です。桜は自生している「山桜」であり、「梅」は宅地内にあり、桜より身近な存在だったのでしょう。

また、「梅」は盆栽にもあるように香りや木{ぼく}の美しさを愛でるのに対し「桜」は、桜花爛漫のような風景を眺め楽しむとの違いがあると思います。

4月1日「大化」(645年)}から数えて248番目の元号が「令和」と発表されました。

出典は従来の中国の古典ではなく、国書{日本古典}である「万葉集」から採用され、確認出来る限り初めてという。

これは、天平2年{730}旧暦の正月13日太宰府の大伴旅人{大伴家持の父}家で梅見をしながらの宴会で詠まれた32首の和歌の前に置かれた漢文の序文「初春令月、気淑風和」から「令和」の2文字が取られたという。約120首の「梅」の歌のうち32首がこの時の歌というから驚きです。

我が家の染井吉野も天候不順が幸いして例年より長持ちしていますが、今日11日から散り始めました。いづれにしても、日本人にとって「桜」を抜きにして春は語れないのかもしれません。

写真は、4月10日の我が家の染井吉野です。

(2019/04/11)

大平山濤作品展

2月13日から3月24日まで滑川市立博物館で開催されていた大平山濤先生作品展を鑑賞してきました。会場入口のパネルには次のように記してありました。

ごあいさつ

故・大平山濤先生は、書一筋に生涯をかけられ、日本の書壇において「近代史文書」の分野を隆盛に導くなど多大な足跡を残されました。平成14年には文化功労者として顕彰を受けられ、平成19年9月に91歳で他界されました。

先生は、師金子鷗亭先生とともに、漢字とひらがなを組み合わせた近現代の文体を、美術としての書道にまで高める表現を続けて来られました。また、長年にわたって多くの展覧会において受賞されるとともに、書道団体において数々の要職を務められ、多くの書家の育成に尽力されました。

滑川市においても、先生が主宰された抱山社をはじめ、創玄書道会、毎日書道会などを通して、直接、間接に指導され、多くの書家を輩出されました。このような関わりから、本市へ41点の作品が寄贈されています。本展では、本市への寄贈作品の中から一部を展示します。古典研究等の基礎の上に立ちながらも、内面からあふれ出すような表現力豊かな作品を制作されましたが、特に故郷富山の峻厳かつ美しい大自然を高らかに詠いあげた作品など、大平山濤先生の書道芸術の世界をごゆっくりご鑑賞ください。

(滑川市立博物館)

実は、私自身幼稚園時代と小学2年生まで計4年間僅かな期間ですが滑川市田中町西光寺で私の姉と一緒に直接習っていました。姉は社会人になっても指導を受けていましたが、残念ながら私はその後疎遠になっていました。その後ご縁があって、文化功労者顕彰祝賀会に出席させて頂だいたり、市制50周年記念事業の一環として開催した先生の師・金子鷗亭展の開会式にご出席頂いたことや、生前、東京中野の私邸を訪問するなど公私にわたりご指導を賜りました。

また、朝日町で執り行われた葬儀や東京でのお別れの会にも参列しました。そんなことから、平成20年、先生の作品が41点滑川市に寄贈を受けた時も、これに、深く関わった一人として先生への思いが強いものがあります。温和で物静かな語り口で、いつも優しく接して頂いたことが今でも脳裏に焼き付いています。

平成19年91歳で亡くなられましたが、もう少し長生きしておられたら、金子先生同様文化勲章受章の栄によくされていたと思うと誠に残念なことです。

いづれにしても、久しぶりに先生の大作16点を鑑賞しながら、在りし日の先生を偲びました。

写真は、作品展会場と東京中野先生自宅で息子匡昭さんと共に(平成16年6月9日)

(2019/03/25)

滑川高校薬業科特別講演

3月12日{火}午前9時50分―10時40分までの50分間、富山県立滑川高校薬業科一年生及び二年生計80名に「とやまの薬」について話をしました。これは、後継者育成事業の一環として製造側と配置側が1年交替で担当し、今回は1月23日富山北部高校薬業科に次いで配置側が担当して行ったものです。

最初に、直近の全国の医薬品の生産額約6兆6千億円、このうち富山県の生産額約6千200億円で2年連続日本一。また、置きぐすりの全国の生産額の約50パーセントが富山県での生産額であることを説明し、だから、「くすり」と言えば、「富山」、「富山」と言えば「くすり」、と言われる所以を話ました。こんなことから薬業科が1クラス増設されることも決定しています。

本題に入り

① 富山売薬の歴史――富山売薬発祥の起源とされる「2代藩主・前田正甫公と江戸城腹痛事件」 備前の医師・万代常閑と「反魂丹」・富山城下の薬種商・松井屋源右衛門 諸国への行商を広めた八重崎屋源六。

②他藩への入国が困難な江戸時代に富山売薬は何故受け入れられたか。特に、薩摩藩と昆布の関係

③幕末、日本三大寺小屋と言われた富山西3番町にあった寺小屋「小西塾」の教育内容

④明治に入り――漢方薬排斥・西洋薬礼賛。売薬取り締まり規則や売薬印紙税の導入など苦難の時代。

⑤明治26年富山市の補助金を基に多くの売薬業者の寄付によって「共立富山薬学校」の設立。明治30年富山市立へ移管し「富山市立富山薬学校」となり、明治40年県立に移管され、薬剤師と売薬行商人養成機関としての位置づけを確保していったこと。そして、明治43年県立の専門学校として昇格。日本で初めての薬学専門学校となったこと。これが、昭和24年富山大学薬学部となり今日に至っていること。この間、昭和10年滑川町立薬学校が設立。滑川高校薬業科と富山北部高校薬業科の歴史。

⑥明治以降の富山県に薬業人が金融機関や電力会社などを設立し近代化や産業の発展に尽力した功績。

これらのことを説明し、この素地があるから今日の「くすりの富山」があることを話ました。また、薬局やドラックストアが普及し、医療機関も整備されている今日でも何故「置きくすり」が存在するのか?などには、「置きくすり」は家の中にあって24時間営業、必要な時にいつでも使える。

しかも、使用しなければ代金は発生しない。使用した分のみの支払いで、いわゆる「先用後利」用を先に利を後にするという売薬独特の商法があることが大きな理由であろうと話しました。と、同時に17世紀のフランスのジャック・サバリ-の「完全な商人」の題名の書物に①信用・信頼性 ②良い商品 ③市場調査 ④記帳と経理{例えば、かけ場帳}の重要性を述べています。

まさに、この商人として必要な4条件。300年も前から身に着いていたことです。祥細は紙面の関係上割愛させて頂きますが、いづれにしても、真面目にやれば、これほど良い商売はない。特に、女性は人当たりがよく配置販売に向いていることを話ました。

また、富山北部高校薬業科の生徒一人ですが4月に配置薬業に就職する人がいることも話ました。

滑川高校は私の母校であり、同窓会長も務めていることもあり、ついつい熱が入り予定の時間を少しオーバーしましたが無事終えました。

(2019/03/13)

高木繁雄氏叙勲祝賀会

昨年秋の叙勲で旭日中綬章の栄に浴された北陸銀行特別参与{元・頭取}現・富山県商工会議所連合会会長・富山商工会議所会頭の高木繁雄氏叙勲祝賀会が3月2日{土}午前11時より、富山市の富山第一ホテル3階天平の間で開かれ、約280名が功績を讃えました。

私も知人の一人として声を掛けて頂き出席しました。

最初に、発起人の庵栄伸北銀頭取が高木氏の人柄、経営者としての先見性を含めた手腕、文化・芸術に寄せる熱き思いと地域の発展など数々の功績をお話になりました。来賓祝辞に移り、石井隆一知事、宮腰光寛特命担当大臣、西原政雄全国地方銀行協会副会長兼専務理事の3人からあり、次いで、孫娘さんから高木ご夫妻に花束が贈呈されました。

ここで、高木さんが「身に余る光栄、皆さんにお世話になり、お一人お一人に感謝申し上げたい」と謝辞。次に、綿貫民輔元・衆議院議長、橘慶一郎復興副大臣、野上浩太郎官房副長官、吉田忠裕YKK取締役、前田利祐成巽閣理事長、犬島伸一郎元・北陸銀行頭取、麦野英順北陸銀行会長等々のメンバー約40人が5個の樽を鏡割りし、お祝いムードを盛り上げました。森雅志富山市長の発声で乾杯。歌手のtomomiさんが歌を披露。河上弥一郎富山商議所副会頭が中締めの挨拶。

尚、高橋はるみ北海道知事、王貞治福岡ソフトバンクホークス会長、落語家・立川志の輔さん、女優の竹下景子さんなどからビデオ・メッセージが寄せられました。

まさに、高木氏の人柄や経営者としての功績が評価されての受章でした。それにしても、政・財・官など多くの出席者の顔ぶれを見ていると、氏の人脈の太さと広さを改めて感じさせる祝賀会でした。

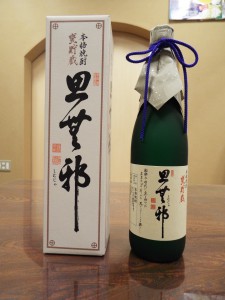

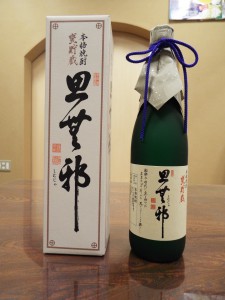

また、先日、幕末の薩摩藩主島津斉彬公の座右の銘とされる「思・無・邪」をタイトルとして私が発刊した本を高木氏に差し上げたところ、高木氏が斉彬公の子孫から斉彬公自筆の「思・無・邪」をラベルにした薩摩の芋焼酎を入手され、その内の1本を私に下さいました。

祝賀会会場入口でその話になりましたが、まだ飲んでいないので、その内、ゆっくりと味わってみたいと思っています。

写真は、高木氏より頂いた斉彬公自筆の「思・無・邪」をラベルに用いた芋焼酎

(2019/03/03)

滑川市名誉市民

滑川市名誉市民・故山田禎一先生は去る1月23日満93歳でご逝去になり、1月29日東京青山葬儀場で葬儀が行われ、滑川市に於けるお別れの会が2月24日午後1時30分から滑川市農村環境改善センター多目的ホールで約300人が出席し厳粛な中、執り行われました。

当日は多目的ホールステージ上に、立山連峰を菊であしらい、チューリップなどで富山平野を表す真ん中に、温和な先生の大きな遺影が置かれていました。

その下に、滑川市名誉市民称号記、右に、東京都名誉都民称号記、左に調布市名誉市民称号記が置かれていました。お別れの会次第は下記の通りでした。

①開式 ②黙とう ③お別れのことば ④代表献花 ⑤参会者献花 ⑥弔電披露

⑦謝辞 ⑧閉会

約1時間ほどで終わりましたが 簡単に先生の略歴をご紹介いたします。

大正14年 11月25日、中新川郡北加積村野町{現、滑川市野町}に生まれ

昭和23年 金沢大学医学部卒業

昭和30年 金沢大学医学部精神科助教授に就任

昭和32年 東京都調布市に山田病院を開設

昭和40年 東京都稲城市に稲城台病院開設

昭和44年 神奈川県箱根町に仙石原病院開設

昭和47年 国内初の精神障害者授産施設「創造印刷」

及び「精神医学神経学古典刊行会{現、創造出版}」を開設{ともに調布市}

平成元年 滑川市に県第一号の介護老人保健施設「なごみ苑」を開設。

平成8年 滑川市に「富山医療福祉専門学校」を開設

平成12年 滑川市に生活支援ハウス「なじみ」を開設

平成21年 滑川市に「やなぎはら保育園」開設

特に、先生は「教育と医療をないがしろにして栄えた国家や民族はない」との信念と郷土滑川を愛する強い思いのもと、平成に入り前述した施設を相次いで滑川市に開設され本市の福祉・医療・教育の発展に尽力された功績で平成21年石坂豊一先生に次いで、滑川市名誉市民に推挙されました。

その後、調布市名誉市民、東京都名誉都民にも推挙され、その祝賀会が京王プラザホテルで開催され私も出席した一人ですが、親しくお付き合いをさせていただいていた関係上、多くの想い出が脳裏を去来しました。

先生の生まれ育った野町の地でお別れの会が行なわれたことで、故人も喜んでおられることと思います。最後に、遺族を代表して、娘さんの山田多佳子さんが先生が亡くなった日は1月23日 つまり、ワン・ツー・スリー。ホップ・ステップ・ジャンプ。故人の性格通り前向きに旅立ったの言葉が印象的でした。

(2019/02/25)

文化講演会

2月10日午後4時より、滑川市民交流プラザにおいて、祝日に日の丸を掲げる会{会長・本田繫氏}の第3回講演会が開催されました。

ご存知の通り「日の丸」を国旗、「君が代」を国歌とすることに賛否両論がありました。

特に、教育現場では激しい反対論展開され、とりわけ「君が代」の歌詞が取り上げられました。しかし、平成11年8月13日の規定により日本政府は公式に日本国の国旗は「日章旗」{日の丸}であり、国歌は「君が代」であると指定しました。

私は、世界中どの国にも国旗、国歌はあり、国民は愛国心を持つことが望ましいと思います。その意識を高めることにも繋がる「国旗、」や「国歌」は必要なことと思います。

しかも、今の「国旗」や「国歌」に政治的、宗教的な背景を感じる人は殆どいないと思います。スポーツの世界でも、オリンピックや世界選手権などの表彰台で日の丸や君が代のシーンが流れたとき、多くの日本人は感動します。

また、優勝者が日の丸を背にして会場内を走り回る姿を見ても、政治や宗教を感じる人はいないと思います。素直に勝利を喜ぶ姿に、勝者が日本国の代表であることを示すものとして「日の丸」使用しているだけです。

その意味からしても祝日に日の丸を掲げることに何の抵抗もありません。

しかし、時々忘れたりしますが・・・・・

さて、講演会ですが第一部は

講師:筒井和人氏

テーマ:「これからの東アジアの安全保障」―大陸勢力中国の米海洋戦略への挑戦―

講演内容は

①戦略環境のパラダイムシフト ②我が国の戦略の在り方 ③中国の戦略の一貫性

④孫氏「謀を伐つ」 ⑤台湾 ⑥北朝鮮問題 ⑦韓国 ⑧沖縄 ⑨ロシア

⑩歴史戦から「民主戦」へ ⑪米戦略転換の遅れ ⑫ペンス演説 ⑬米INF破棄

⑭マティス更迭 ⑮日米戦略転換の時 ⑯神話の継続 ⑰歴史の分水嶺 ⑱普遍的価値

⑲戦略の空洞化 ⑳少子化 ㉑日本の特異性 ㉒平成とは ㉓戦略再構築の時

㉔憲法は米抑止力の函数 ㉕現代の大艦巨砲主義 ㉖公平性回復 ㉗行き過ぎた「戦後レジーム」

㉘東京大改革 ㉙日本の春 ㉚日本の民主主義・リベラルとは?

30項目に分けて詳細に説明。結論から言えば、自国の安全や防衛は自らが守る気概を持つことの重要性を論じられたと思います。

<井筒和人氏の略歴>

昭和32年生まれ 立山町出身 富山中部高校 東京大学出身

防衛省官房審議官{防衛白書担当} 防衛省技術研究本部・副本部長 現在、民間企業に就職

講演会・ 第二部

講師:葛城奈海氏

テーマ:「国と自然を守るということ」

講演内容は

学生時代は自衛隊にはアレルギーがあったが、合気道を通じて、自分の身体は自分の努力によってまず守る。今日の平和な日本は、日夜、我が国の安全と防衛に身命を賭して尽力している自衛隊が存在するからこそであり、平和は決して、天から降ってくるものでも、地から湧き上がるものではない事を理解した。

そこで、自身も、3年間のうち50日の訓練を得て、予備自衛官補になり、現在は予備三等陸曹であることを紹介されました。

また、尖閣諸島周辺には漁船で15回渡りレポート。漂流物の除去や、ヤギによる生物多様性への影響調査活動などの体験を話されました。又、民主党政権下で発生した海上保安庁の船に中国漁船が体当りした事件や、国有化した後の中国公船の領海侵入の常態化に対する日本政府の対応を批判。

これを、インドネシアやパラオでは、領海内における中国漁船の不法操業の拿捕や爆破、あるいは、違法操業船の追跡、発砲、中国人を拘束するなどいずれも毅然と対応している例を挙げ、我が国の弱腰外交を批判。

以前、稲田防衛大臣の時、マティス米国防長官{当時}が来日の折「米国は安保条約5条によって、日本を守る」と発言。この時、稲田大臣は安堵と喜びの表情を見せたが、そもそも、自国で身体を張って守る気もないのに、同盟国といえども、何故血を流すのか?と彼女は平和ボケした日本人に警鐘を鳴らされました。「自らの健康は自らが守る」いわゆる、セルフメディケーションと同様まず、自助努力の必要性を論じられました。

講演会終了後、彼女に、彼女が指摘する平和ボケの日本になった原因は何か?それを解決する処方箋は?しばし、議論をしましたが、複合的な要素で今日に至り、複合的な処方箋が必要との認識で一致しました。その、複合の内容は機会をみて書きたいと思います。

<葛城奈海氏の略歴>

東京大学農学部出身、ジャーナリスト、俳優 予備三等陸曹 防人と歩む会会長など

写真は、講演会の様子と控え室にてお二人と共に

(2019/02/11)

森本敏氏講演会

滑川商工会議所主催による恒例の新春講演会が1月29日{火}午後2時から同所3階ホールにおいて開催されました。第1回の講師は長谷川幸洋氏 第2回は田崎史郎氏 第3回は手嶋龍一氏 そして、今回の講師は元・防衛大臣・拓殖大学総長で安全保障のスペシャリストである森本敏氏でした。

演題は、激動の2019年を読み解く―「今後の国際情勢と日本の課題」でした。1時間半余りの内容は、米中関係、日韓、日朝、日露、日米問題でした。米中関係では中国が海洋進出を続ける中、経済援助を名目に東南アジアやアフリカ諸国に影響力を強め、返済が滞るスリランカでは港を実質手中に収めた例を挙げて、米国の歴代大統領は中国がこんなに早く成長するとは思わず甘く見ていた。

これに気付いた米国は、米国第一主義を掲げるトランプ大統領によって、対中国貿易の大幅赤字解消を求め、米中関係は現在ギクシャクしている。加えて、米国司法省は、米国の要請でカナダ当局が逮捕した中国通信機器大手ファーウェイの孟副会長をニューヨークの連邦大陪審が起訴した。これを受けて、同省は、孟被告の身柄引き渡しをカナダ当局に正式に要請すると表明した。

対して中国は「強烈な不満を表明」し、米中関係のさらなる緊迫は確実な状況である。米中関係が悪化すると、過去の例からしても日中関係は良好になる。今がその時である。

いずれ米中関係が改善されると、次は、日米貿易摩擦問題に移るとのこと。

日韓関係は、従軍慰安婦問題、徴用工、韓国海軍の駆逐艦による海上自衛隊P1哨戒機へのレーダー照射問題や、片や韓国側主張の東シナ海での海上自衛隊P1哨戒機が低空で威嚇飛行したとする問題、そして、竹島問題など過去の歴史を紐解きながら、韓国の非を、日本の正当性をわかりやすく解説されました。

特に、徴用工問題では、日本と韓国とは、国家レベルの関係において、決着は既についている。それが日韓請求権協定などであり、別途、韓国に5億ドルを渡している。当時、日本では1ドル360円の時代であったから、5億ドルは1800億円。しかしそれは昭和40年のこと。

今日の貨幣価値から言えば、10倍の1兆8000億円から2兆円位という。しかも、韓国民間において日本に対しその賠償を求める場合があっても、その5億ドルによって韓国政府が対応することになっていたのであり、日本が対応する義務はまったくないのである。私も全く同感です。

ましてや国と国とで結んだ条約や協定は、それぞれの国の、司法、立法、行政、の上にあるものであり、韓国最高裁は、これを無視して、誤った判決を出したことは誠に遺憾であると思います。いずれにしても、この様な問題が日韓に横たわっている韓国に対し、日本はどう向き合えば良いのか?との私の質問に対し、森本氏は「いちいち反論したりせず、大人の対応すること」とお答えされましたが、この答弁も大人の答弁だったと思います。

また、氏はこの問題で明日30日訪韓するとお話になられましたので、私は、大変失礼な発言でしたが、毅然とした対応をされることをお願いしました。氏も同様な考えであると述べられました。又、米韓関係が悪化すると、在韓米軍が縮小される恐れがある。そうなると、日本の安全保障に重大な影響がある。だから、日米韓の連携の重要性にも触れられました。

さて、日露関係で北方領土返還については、大変難しい問題である。領土の帰属や主権、加えて、日米安保条約と北方領土の絡みやラブロフ外相の発言などを考えると、そう簡単にはゆかないだろう、との見解でした。最後に前述の質問と共にもう1点質問しました。

それは、氏が民主党政権下での防衛大臣でした。その経験から3人の総理や、国務大臣、お付き合いされた国会議員などの評価や、エピソードをお聞きしたところ、もし民主党政権下で野田氏が最初の総理であったら、もう少し変わっていたと思う。とのことでした。

考えれば、現職の大学の総長であり、かつ、現職の内閣参与であり、やはり他のジャーナリストと違い、発言も大人の対応にならざるを得ないのだろうと思いました。

いずれにしてもこの様な素晴らしい講師を迎えての有意義な講演会が入場無料で開催しておられる滑川商工会議所に感謝致します。

(2019/01/29)

県薬連「薬都とやま大会」

1月9日{水}富山市・高志会館カルチャーホールで「世界的に羽ばたく薬都とやま大会」主催{一社}富山県薬業連合がひらかれました。塩井保彦副会長が「製剤開発力や品質管理技術を強化し、イノベーション創出によって1兆円産業を目指したい」と挨拶。医薬品産業関係者約200人が出席し、薬事功労者として知事表彰5名、県薬業連合会会長表彰7名が表彰の栄に浴されました。

来賓祝辞として、知事代理・前田彰久県厚生部長、厚労省医政局経済課長代理・松野 強課長補佐、五十嵐務・県議会自民党薬業問題調査会長から祝辞がありました。

ここで、第一部を終え、第二部として会場を二ヶ所に分け講演がありました。

①製薬企業を対象として

演題 「DDS技術を用いた患者さんにやさしい医薬品の開発」

講師 (株)岡田DDS研究所 代表取締役所長 東京薬科大学名誉教授 岡田弘晃氏

②配置・一般を対象として

演題 「タニタの健康セミナー」

―タニタ食堂に学ぶ500カロリー ― まんぷく定食のこつ

講師 (株)タニタヘルスリンク 管理栄養士 金 華連氏

2会場とも有意義な講演でありました。

平成30年9月20日厚労省発表の「平成28年薬事工業生産動態統計年報の概要」によれば平成28年の医薬品生産額は6兆6238億6千万円、内、富山県の医薬品生産額は6218億4500万円で前年に続き2年連続全国一を達成しました。

主な理由として医療用医薬品のジェネリック{後発品}の生産や受託製造が寄与したものとされています。

このことから、県は1兆円産業を目指すため1月9日午前県内医薬品産業の、産官学でつくる「くすりのシリコンバレーTOYAMA創造コンソーシアム{共同事業体}」の第三回検討委員会{委員長・石井隆一知事}を開き、医薬品産業の雇用者数を10年間で約1.5倍となる1万5千人に増やすことなど含め、5事業計画を策定しました。

計画の内容は割愛しますが、いずれにしても今後に期待したいと思います。

写真は、開会の挨拶をする塩井保彦副会長

(2019/01/09)

歳旦祭

1月8日{火}午前9時恒例の薬神神社歳旦祭が旦尾宮司の下、配置薬業従事者、配置薬メーカー、行政などの関係者が集まり執り行われました。当日は、多少肌寒いお天気でしたが今年一年の商売繫盛を祈願するにはむしろ相応しい環境だったと思います。

尚、今回から薬神神社奉賛会会長が吉田昌雄さんから石政章さんに代わりました。吉田さんには多年にわたるご尽力誠にご苦労様でした。石政さんには、平成から新たな元号に代わる節目での就任や、しかも若返ったことでもあり大いに期待したいと思います。

祈願後、社務所に移動し業界の情報交換やそれぞれの抱負、近況を語り散会しました。

帰宅後、天候も雨模様になったことを思うと、今年は、何か良い事が有りそうと勝手に考えたりしました。

写真は、玉串奉奠する筆者。

(2019/01/08)

謹賀新年

手のつかぬ 月日ゆたかや 初暦 古屋信子

平成30年・2018年は既に地平線下に沈み、平成31年・2019年の幕が上がりました。取り分け、今年の新年は平成と言う時代を締めくくる年が明け、やがて、4か月後に訪れる新しい元号の下で、新しい時代の息吹を感じる新年に感慨深いものを禁じ得ません。

さて、本年は、己、亥、八白土星、の年です。この、「己」は「土の弟」{つちのと}は土の性質を象し「己」は「紀なり」で、糸のはじめを求め定めて、順序よく仕事をする意です。

「亥」は、木をつけると「核」になり、物事の「種」となります。

ただ「己」と「亥」は、本来相性が悪いので、波乱の素になりかねません。

八白土星は「革新の星」と呼ばれ、大地が鳴動する時とも言われています。米、中。米、朝。米、韓。米,ロ。の関係は日本にも同様のことが言えます。加えて、英国のEU離脱後のヨーロッパや中東の動きなど目が離せません。国内では、4月の統一地方選と5月の新天皇即位。6月G20大阪開催。7月参議院議員選挙。10月消費税10%導入など重要事案が山積しています。当たるも八卦当たらぬも八卦といえども、2019年はどんな年になるだろうか?

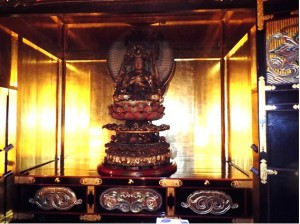

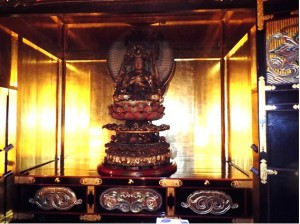

そんな中、我が家では今年の初詣は、真言密教・大本山・大岩山日石寺に1月1日午前11時不動明王御尊前護摩祈祷に行き、家内安全、商売繫盛を祈願してきました。

大岩山、日石寺の由来はパンフレットによれば

日石寺の山号における大岩は古来立山や剱岳における山岳宗教の行場として興り、行者の本尊として不動明王が岩盤に彫られたことにより、平安期には密教や修験の道場として伽藍を形成していき、室町後期までに真言寺院として六十の坊社を有した。

天正年間に上杉謙信の兵火に遭い山内は全焼したが、慶長年間に加賀前田家の庇護を受け再興し祈願所と定められ、北陸・信越・中部地方の一大不動霊場として隆盛を極めた。

昭和42年に再び火災で江戸期における建物や資料の大半を消失したが、昭和43年に檀信徒の寄進等によって不動堂が建立され、現在にいたっている。(パンフレットより)

{注}幸いにも、磨崖仏は難を免れた。

不動明王磨崖仏について

磨崖仏における国内最高傑作とされ、凝灰岩の巨岩に神亀2年{725年}に高僧行基により一夜にして彫られたとされる。不動明王は剱岳の本地仏・行者の守護本尊として、半肉彫りで彫りだされ、下方より仰ぎ見るように技法が駆使されており、見るものに包容と迫力を与える威容を示している。平安末期の追刻として、右方中央に阿弥陀如来坐像、左方中央に行基菩薩と伝わる僧形坐像は立山開山の慈興又は慈朝との説もある。

天正の兵火により制陀迦童子と僧形坐像は破損を受けているが、地震や風化等の影響は少なく、昭和5年に国指定史跡、昭和49年に国指定重要文化財の二重指定を受けている。(パンフレットより)

この他にも「六本滝」を始めとして沢山の見どころがあります。

いずれにしても、今年はすべての人に幸多き年でありますように・・・・・・

元旦や、必ずくるぞ、大晦日

(2019/01/01)

椿絵名品展

一日も おろそかならず 古暦 (虚子)

食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、そんな言葉はもう死語なのかもしれません。年中、グルメ三昧、年中、何らかのスポーツ記事が新聞紙面を賑わし、芸術もまたしかりです。

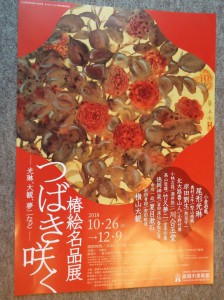

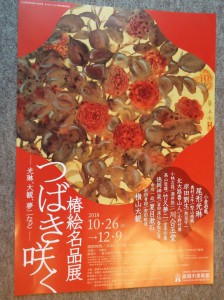

12月9日の閉会を目前にした4日、高岡市美術館で開催中の「椿絵名品展 ―つばき咲く―」を鑑賞しました。これは、あいおいニッセイ同和損害保険の所蔵品から、近世から現代までの日本画、洋画、工芸における椿絵の名品約80点が展示してありました。

特に、驚いたのは、日本美術史上に名を残した作家ばかりの作品でした。横山大観、尾形光琳、緒方乾山、酒井抱一、川合玉堂、富田渓仙、堂本印象、山口蓬春、前田青頓、村上華岳、中川一政、小倉遊亀、北大路魯山人、上村松篁、夏目漱石、小林古径、竹久夢二、小野竹喬、中島千波、安田靫彦、堅山南風、岸田劉生、福田平八郎、高山辰雄、大山忠作など、これ等の作家が一様に「椿」を描いていたとは驚きでした。彼等は、椿のどこに魅力を感じたのか?説明には次のように書いてありました。

椿の字には「春を告げる花という意味があり別名を耐冬花」とも言います。そして、雪を被った椿は「雪待ち椿」として古くは室町時代の絵巻にあらわれ、冬の寒さに耐えながら春の到来を待つ清新な姿は椿の花ならではのイメージです。

そして、椿は生命力の強い花木ですが、その花の散りぎわは潔いとともに、はかなさをも併せ持ちます。そのために、画家たちは椿に胸中の花を想い、命を慈しむ幽玄で神秘的な観想をいただいたといいます。それらが、多くの画家や夏目漱石までの心をひきつけたのと思います。我が家にも椿がありますので、これからは少しは見方が変わるかもしれません。

次いで、帰路「あいの風とやま鉄道」水橋駅前「世界一かわいい美術館」を訪ねました。これは、NPO法人「憩いの家」が運営し年間5回ほど企画展を開催しています。

今回は、「秋景展」として42点展示してありました。ここも高岡市美術館同様有名作家ばかりで、奥田元宗、安田靫彦、川合玉堂、速水御舟、小杉放庵、司馬江漢、小倉遊亀、山口蓬春、奥村土牛、橋本関雪、勝海舟、そして去る11月1日滑川市名誉市民に推戴された下田義寛氏の「朝霧」加えて特別出品として、太刀、備前長船兼光などであり、特に、画家の名前を聞いただけもうっとりする作品ばかりでした。これが、入場無料ですから驚きです。ただし、善意の募金箱が置いてありますが・・・。

さて、私は、美術について全くの素人で作品を論評する資格はありませんが、椿一つとっても色々な見方、思いによって作品の出来ばえが違うし、秋とて同様と思います。想像力を逞しく働かせ、心豊かになるのが芸術の世界だと思います。

もし、人類にとって音楽や芸術がなかったら、私たちの日常生活は?と思うと、人類が心豊かな生活を送る為にも必要不可欠な世界と思います。いづれにしても初冬の美術館巡り、心洗われるひと時でした。

(2018/12/05)

ねんりんピック富山2018

初雪の 高嶺を裂きて み空より 紅葉の中に 落つる大滝

(昭和11年秋 称名滝にて 玉堂)

紅葉前線は北から南、山から里へ下り始め、丁度、称名滝付近も見頃を迎えた11月3日第31回全国健康福祉祭富山大会は「-夢つなぐ、長寿のかがやき富山から―」をテーマとして富山県総合運動公園陸上競技場で総合開会式が遥かに立山連峰を仰ぐ秋晴れの下、開催されました。

尚、第1回大会は昭和63年兵庫県で開催されました。

今回の、大会目標を

①「生涯現役社会」につながる高齢者が、いきいきと輝く大会

②「健康寿命」延伸への気運を高める大会

③「地域共生社会」を創る交流とふれあいが広がる大会

④自然、伝統、文化、産業、食など「富山県の魅力」あふれる大会

⑤「おもてなしの心」で「温かみ」のある大会

を掲げ、県内15市町村で過去最多の27種目で交流が深まる熱戦が繰り広げられました。参加資格は60歳以上ですが、他の大会と決定的に違うことは、目的にある通り、高齢者が中心であり「生涯にわたって、健やかで、心豊かに生活することができる、社会づくり」にあります。

その為、20近い交流会が企画されました。例えば、文化、交流大会では、囲碁、将棋、俳句、川柳、健康マージャン大会などもあるなど正にねんりんピックならではの種目です。

さて、総合開会式の中で今回の参加選手の最高年齢者は93歳であることがアナウンスされると大きなどよめきが起きました。

午後、私も関係者の一人である弓道競技の開催地射水市のアイザック小杉文化ホールでの弓道開始式に出席しました。1チーム5名{男女混合}補欠、監督計7名の70チームの参加者。加えて大会役員や高校生などのボランティアなど700名を越す人々で溢れました。

岡本仁、県弓道連盟会長挨拶、夏野元志、射水市長挨拶、高橋久和市議会議長歓迎の挨拶、次に、特別表彰に移りました。

最初に、最高齢者賞{男女各1名}女性は千葉県の選手で93歳。男性は静岡市選手で87歳。実は総合開会式で全参加選手の中での最高齢者として紹介された方は弓道競技に参加した千葉県の方だったのです。とすれば、せめて総合開会式の折、弓道競技の参加者であるぐらいは紹介してほしかったです。

しかし、会場で93歳と87歳のお二人が紹介され、壇上に上がられた時は、大きな拍手で会場が包まれました。賞状と盾に加えて射水市から特別賞として、越の紅カニ{紅ズワイガニ}の大きなパネルが贈呈され本物は後日郵送されるとのことでした。しかし、これには会場は再び大きな拍手とどよめきがおきました。

次いで、高齢者賞として最高齢者受賞者を除く参加選手の高齢者{男女各3名}いづれも80代半ばの方々に賞状と盾。最後に、射水市が誕生した11月1日生まれの方が参加者の中に唯一人おられ、その方に白エビの大きなパネルが贈られ、本物は後日郵送するとのことでした。ねんりんピックゆえの風景でした。年齢に応じて楽しめるスポーツとしてゴルフがありますが、むしろ弓道がそれよりも上でないかと改めて思いました。

射水爆笑軍団の寸劇もあり、和気あいあいの開始式でした。

翌、4-5日交流大会は熱戦を繰り広げ的中数上位16チームが予選通過。トーナメントで決勝戦を行い、優勝、埼玉県、二位福岡県で大会は盛会裏に終えて幕を閉じました。残念ながら富山県チームは予選敗退。尚、93歳の女性の射は背筋を伸ばし、年齢を感じさせない立派な射でした。

それにしても、大会開催まで何度も打ち合わせをし、準備をし、大会期間中は早朝7時より夕方7時過ぎまで運営に携わられた岡本会長始め、県弓連の方々、高校生の方々、ボランティアで参加された多くの方々のご尽力なくして大会の成功はなかったと思います。

改めて各位のご尽力に敬意と感謝を申し上げます。

また、弓道関係者の一人として、何のお手伝いも出来なかったことに対して申し訳なく思っています。6日、私用で上京のため富山駅に行ったところ、ねんりんピック参加者でごった返していました。

私は、数人の人々にねんりんピック富山大会の感想をお聞きしましたが全員「富山に来て良かった」と言ってくれました。弓道参加者には聞けませんでしたが多分同様の感想だったと思います。いづれにしても大会の目的は概ね達成されたと思います。

写真は、総合開会式。アイザック小杉文化ホールでの開始式での岡本会長の挨拶。富山県選手。

(2018/11/04)

公益財団法人・体力つくり指導協会

継ぎ目なき 天一枚 秋の空

11月1日、抜けるような空の青さと 爽やかな秋風が吹き抜ける好季節の中、{公・財}体力つくり・指導協会創立50周年記念式典及び祝賀会が、ホテルニューオータニで盛大に開催されました。

さて、意外とこの協会の活動内容が知られていないような気がします。私も、正直最初は温水プールだけの運営に携わる協会かと思っていました。しかし、今回式典に出席してそうではないことを再認識しました。実は、この協会は多彩な活動を展開している団体です。

協会は「国民の健康増進と体力づくりを支え」として

{一}公益目的事業として

①高齢者体力つくり支援士の審査、認定。

②健康・体力つくりに関する体力測定の実践と検証。

③健康・体力つくり活動拠点の提供と支援。

④健康・体力つくりの啓発・広報。

⑤健康・体力つくりの講習等の実施。

{二}収益事業等

①健康・体力つくりに関する物品の販売。

②その他前号に定める事業に関する事業。

など、健康・福祉と実に幅広い分野で事業を展開しておられます。

その中にあって本市の温水プールは子供から高齢者まで積極的に健康・体力つくりを支援する事業の一つです。

平成6年7月6日オープンした滑川温水プールは建設費4億4449万6千円余りのうち、約48%、2億1358万円余りを市からの建設費補助金とした。そして、運営管理費補助金年間1344万4千円としこれは25年間今日まで変わりません。利用料金は平成26年、大人420円と改定されましたが、この間、消費税は3%―5%―8%と引き上げられ、来年から10%という。

燃料の灯油も平成6年には1ℓ50円が今日では90円前後。賃金も含め諸経費も当然上がっているし協会の経営努力は相当なものと思う。そのような中で、市内で唯一の準市民プールとして、今年も、ジュニア・オリンピックCPで中二の男の子が全国9位に入りました。

まさに、子供から高齢者までの健康・体力つくりに大きな役割を果たしている施設と思います。

式典で、私と共に、祝辞を述べられた埼玉県鴻巣市長原口和久氏も市内数か所の公園の管理も含め市民の健康増進と体力つくりに協会と連携を図り各種の政策を推進していることを紹介されました。また、当日の出席者や表彰状及び感謝状を授与された方々の顔ぶれをみても、温水プールのみの運営ではないことが分かりました。

やはり、滑川温水プールは市内唯一のプールとして、健康寿命の重要性も叫ばれる今日、子供から高齢者までの健康増進と体力つくりに大きな役割を果たしている施設であることを再認識する機会でもありました。市が直営で運営管理したことを考えると、今後ともこの施設を維持、発展させていく為にはこれからも利用率のアップを含め行政、市民、協会がより連携をしなければならないと思いました。

写真は、祝辞を述べる私と、左、原口鴻巣市長と右、小室協会理事長

(2018/11/03)

幕末維新の激動と福井

10月29日{月}幕末明治福井150年博の①福井県立歴史博物館「幕末維新の激動と福井」②福井市立郷土歴史博物館「皇室と越前松平家の名宝」展を鑑賞しました。

特に、①では初公開の花押付原本で全国唯一と言われる坂本竜馬が村田氏寿に宛てた書簡や、やはり竜馬から中根雪江宛の書簡など、竜馬と福井の関係を示す資料が数多く展示してありました。

また、由利公正筆「議事之体大意」や、橋本左内書簡、小曾根乾堂書幅など初公開の物が多数ある中、横井小楠筆の「国是十二条」井伊家文書のうち「安政大獄処罰案」の中に左内処罰の付札「何より一等重キ方」と記したものなど大変珍しいものも多数展示してありました。

また、坂本竜馬や橋本左内の複製紋服ですが、その着用体験と写真撮影コーナーもあり、私も竜馬になった気分で一枚写しました。

②は福井国体の開催と明治維新の150年を記念して「皇室と越前松平家の名宝」を鑑賞しました。パンフレットによれば、日本が近代へと新たな国の歩みを進めた明治時代、皇室も新たな歩みを始めました。明治維新において大きな功績を残した旧福井藩主松平春嶽{1828-1890}は麝香間祇候として明治天皇に近侍し、華族の重鎮として皇室を支えました。

また春嶽の実子慶民{1882-1948}は大正・昭和天皇に仕え、最後の宮内大臣、宮内府長官を務め、昭和天皇の全国巡幸にも従いました。

{パンフより}

このように皇室との関わりを持つ中で、煌めく明治美術の名宝が松平家に伝わって来たものが公開されたされたのです。

それにしても、越前にも松平春嶽をはじめとして、橋本左内、梅田雲浜、由利公正、熊本から招聘した横井小楠など多彩な人物がそれぞれの立場で活躍しています。

とかく、明治維新は薩摩、長州を中心とした倒幕派と会津などの佐幕派という対立構図で語られるが越前藩のような立場も維新に大きな貢献をしていることがわかります。

それに比べれば、去る10月6日富山市立郷土博物館で「幕末動乱と富山藩」を見ましたが、残念ながら歴史上特筆すべき活躍した人物は、富山藩や加賀藩には余りいないのではないでしょうか。

記録によれば、新政府は慶応4年4月富山藩に対し、加賀藩とともに越後方面に出兵を命じ、これを受け、4個小隊443名、大砲八門によって編成された富山藩隊は、越後に向けて進発、越後各地を転戦し、旧幕府方の奥羽越列藩同盟軍とも戦闘を交えています。

いづれにしても全国各地で開催されている明治維新から150年のイベントも終ろうとしています。

(2018/11/01)

京都、清水寺、国立京都迎賓館など

10月11日{木}―12日{金}にかけて①清水寺、②重要文化財角屋{すみや}もてなしの文化美術館、③重要文化財・旧三井家下鴨別邸、④国立京都迎賓館などを旅行しました。主催・滑川音羽の会{会長・中屋一博}

今回の参加者18名。この旅のメインは清水寺の塔頭「滋心院」の本堂で3月2日―18日。10月5日―15日に普段は非公開の秘仏「大随求菩薩」{だいずいぐぼさつ}が222年ぶりに一般公開されるのに合わせて実施したものです。

当日は、清水寺・執事補大西英玄さんから説明を受けました。それによると、大随求菩薩は江戸時代の1728年{享保13年}に作られ、高さ約1.1mの木造の仏像。全身を金泥などで塗られ、頭に豪華な宝冠をのせ、8本の腕に蛇や剣などを持つ。全国の巡回展などで公開されたことはあったが、本堂では1796年{寛政8年}以来のこと。

また、今回は、通常は立ち入れない本堂内陣まで進み、厨子内に安置された姿を拝むことが出来ました。これは、日本最古の仏教巡礼路「西国三十三か所」が、今年草創1300年となるのを記念し、特別拝観が決まったものです。この菩薩像は国内で確認されている木造としては、清水寺と高台寺の高さ約20㎝の2体と軸に描かれた1幅位で極めて珍しいものだそうです。

それにしても仏様のお顔はどの顔も穏やかで癒されますね。

私は、少し欲張りで2度拝みました。尚、清水寺では、秘仏、千手観音像は33年に1度の御開帳と定められています。しかし、この大随求菩薩は特に規定はなく、森清範貫主の腹一つです。の説明には大笑いでした。

夕食は、前回は清水寺に近い日本画家、竹内栖鳳画伯の旧宅{SODU}でしたが、今回は、その近くの「アカガネ・リゾート京都東山」で森清範貫主、大西英玄執事補を迎え、和やかに、楽しい夕食会でした。会場は富山ではなかなか味わえない素敵なところであり、少々リッチな気分になりました。

以下、②③④について、簡単に紹介しておきます。

②角屋は島原開設当初から連綿と建物・家督とを維持しづけ、江戸期の饗宴、もてなしの文化の場である揚屋建築の唯一の遺構として昭和27年{1952}に国重要文化財に指定されました。揚屋とは、江戸時代の書物の中で、客を「もてなすを業とする也」と定義されているところによると、現在の料理屋・料亭にあたるものと考えられます。饗宴のための施設ということから大座敷に面した広庭に必ずお茶席を配するとともに、庫裏と同規模の台所を備えていることを重要な特徴としています。「花街」と「遊廓」の違い。

「花街」は歌や舞を伴う遊宴の町であり、一方、「遊廓」は歌や舞もなく、宴会もない。歓楽の町である。角屋を含めた島原の町は、和歌・俳諧等の文芸活動が盛んで、ことに江戸中期には島原俳壇が形成されるほどの活動を呈したという。故に、角屋は「花街」に属します。

「揚屋」と「置屋」の違い。

揚屋は太夫や芸妓を抱えず、置屋から太夫、芸妓を派遣してもらってお客様に遊宴をしていただくところです。揚屋は料理を作っていましたので現在の料亭、料理屋にあたります。ただし、揚屋は江戸時代のみで、明治以降、お茶屋業を兼務する置屋では宴会業務も行うようになりました。角屋は遊廓でも置屋でもなく、揚屋でした。幕末、各藩の京都藩邸の藩士や新選組隊士、或いは勤王の志士達など多彩な人物が利用し賑わい、その、足跡も残っていました。また、「もてなしを業とする也」の通り、各部屋の造りや内装がそれぞれ違い,まさに、贅の限りを尽くし、一部屋一部屋が美術館の趣を持った建物でした。一見の価値があると思います。

公開は、3月15日―7月18日 9月15日―12月15日まで

③重要文化財・旧三井家下鴨別邸、

下鴨神社の南に位置し、三井家11家の共有の別邸として三井家総領家第10代三井八郎右ェ門高棟{たかみね}によって建築されました。この地には明治42年{1909}に三井家の祖霊社である顕名霊社{あきなれいしゃ}が遷座され、その参拝の際の休憩所とするため、大正14年{1925}に建築されたのが、現在の旧邸です。建築に関しては、木屋町三条上がるにあった三井家の木屋町別邸が主屋として移築されました。

昭和24年{1949}には国に譲渡され、昭和26年{1951}以降、京都家庭裁判所の所長官舎として平成19年まで使用されました。近代京都で初期に建設された主屋を中心として、大正期までに整えられた大規模別邸の屋敷構えが良好に保存されており、高い歴史的価値を有していることから平成23年に要要文化財]に指定されました。尚、三井家初代三井高利は「現金売、賭け値なし」をモットーに呉服商越後屋を開業し、今日の三井財閥を築いた元祖です。

④国立京都迎賓館

日本の歴史、文化を象徴する都市、京都で海外からの賓客を心をこめてお迎えし、日本への理解と友好を深めていただくことを目的に平成17年{2005}4月に開館しました国の迎賓館です。日本建築の長い伝統と美しさを現代の建築技術と融合させる「現代和風」の創造を目指して設計されました。

東京にある迎賓館赤坂離宮とともに国、公賓などの賓客の接遇の場としての役割を果たしています。京都御所敷地内にあり、一度は見学して見るべき施設と思います。

写真は、清水寺森清範貫主と大西英玄執事補、大随求菩薩、角屋玄関前、旧三井下鴨別邸

(2018/10/13)

江幡春濤書展と祝賀会

江幡春濤書展―紅はわが心―祝賀会が10月6日午後6時30分より、ANAクラウンプラザホテル富山で、県外からの多数の来賓を含め200人を越える出席者のもと盛会裏に開催されました。

これは5日から7日まで県民会館美術館で開催された江幡さんの個展を祝い開催されたものです。江幡さんは、県書壇をけん引してきた魚津市の女流書家で、初期の作品から新作まで65点を揃え、半世紀以上にわたる軌跡を伝えていました。

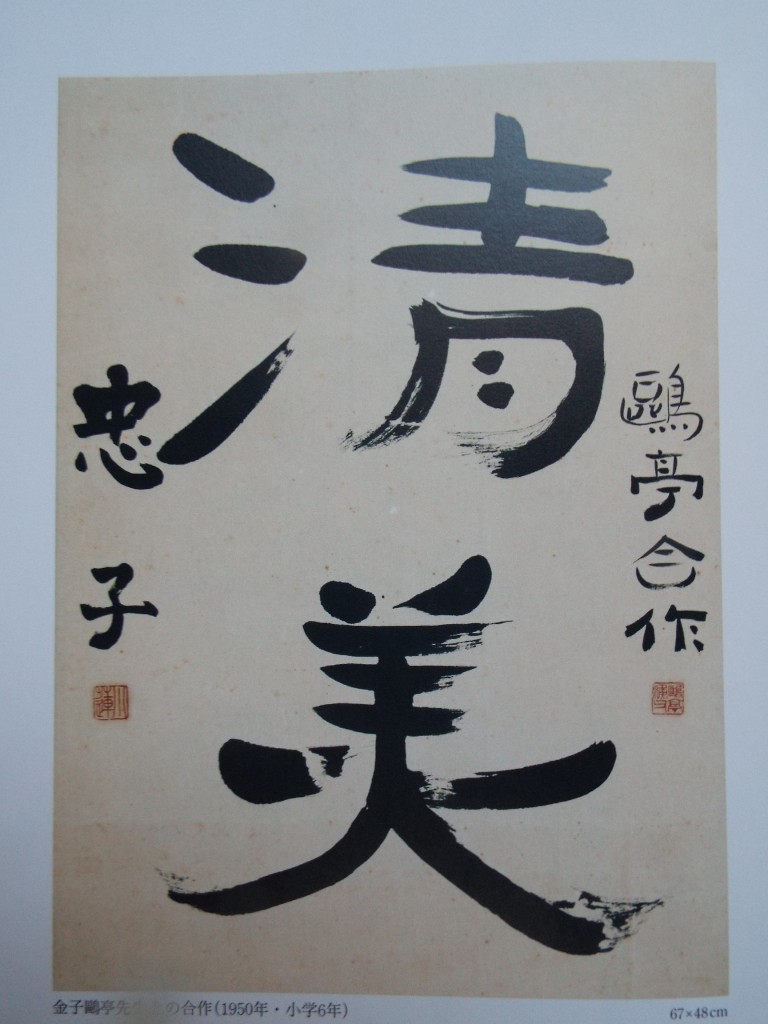

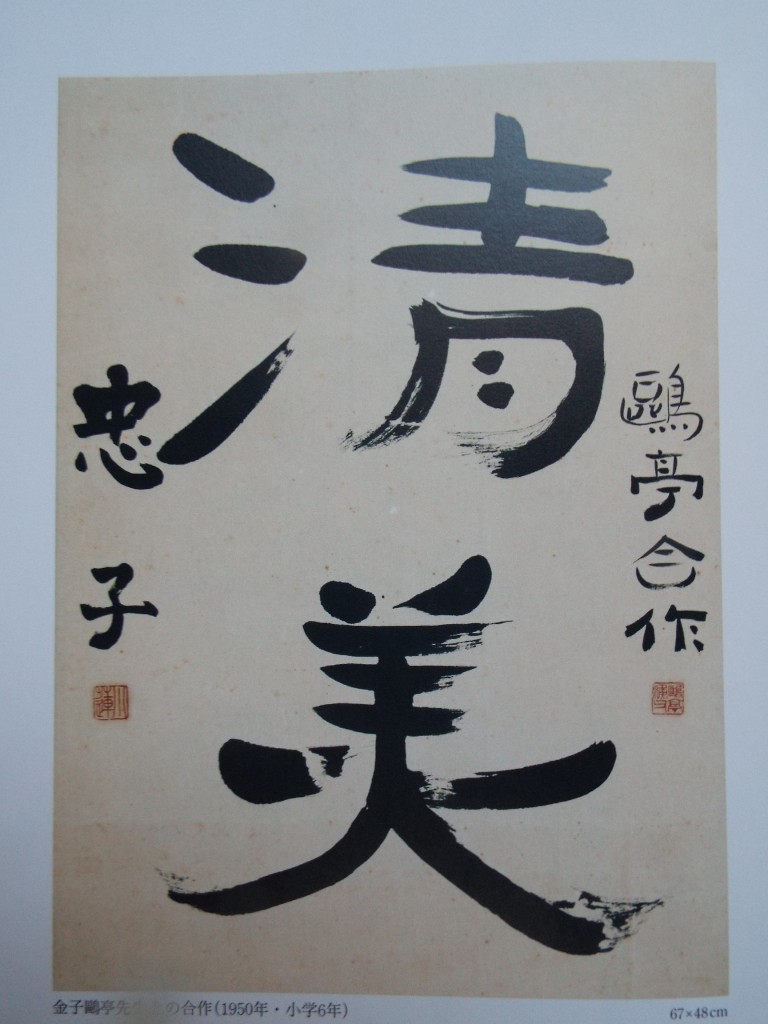

江幡さんは小学4年生の頃から、文化功労者の故・大平山濤先生{朝日町出身}に漢字や、かな交じりの近代詩文を学ばれました。

私も会場に足を運んで、ご本人から直接お話をお聞きしましたが、特に驚くのは、書が好きで何としても大平先生に習いたいとの強い思いから、小学生でありながら自宅から自転車で15分程かかる魚津高校へ当時同校に奉職の大平先生を訪ねて通ったとそうです。

これが縁で小学6年生の時、大平先生の師である文化勲章受賞者の金子鷗亭先生との出会いがあり小学6年生の時、鷗亭先生との合作「清美」も展示してありました。

合作という作品は初めて見ましたが、それが鷗亭先生とは凄いことです。そんな努力が実を結び、中学3年の時、全国学生書道展で最高賞の文部大臣奨励賞に選ばれました。その作品「飛雪乱舞」も展示されていました。

その後、日展会友や毎日書道展審査会員、創玄書道会参与を務め後進の育成にも尽力されています。今年80歳を迎えられたことから、今回、大規模な個展を開かれました。会場の作品は、俳句や現代詩を題材にした近代詩文書を中心に展示、歌人で作家の、故、辺見じゅんさんや魚津高校書道部の先輩、中尾哲雄氏が魚津高校創校100年記念の折詠んだ「百歳の、ヒマラヤ杉に、夏の風」など富山の情景を、時に柔らかく、時に力強い筆遣いで表現されていました。

私も、幼稚園の2年間と小学1-2年生の4年間滑川で大平先生に習った1人ですが、その後、続かづ今日に至っていることは不徳の致すところであり残念なことです。

尚、 紅はわが心 は魚津高校校歌三題目の歌詞だそうです。

写真は、金子鷗亭先生と江幡さん、小学6年生の時、合作「清美」

(2018/10/07)

花鳥風月・勝興寺展

新米の、其の一粒の、光かな 虚子

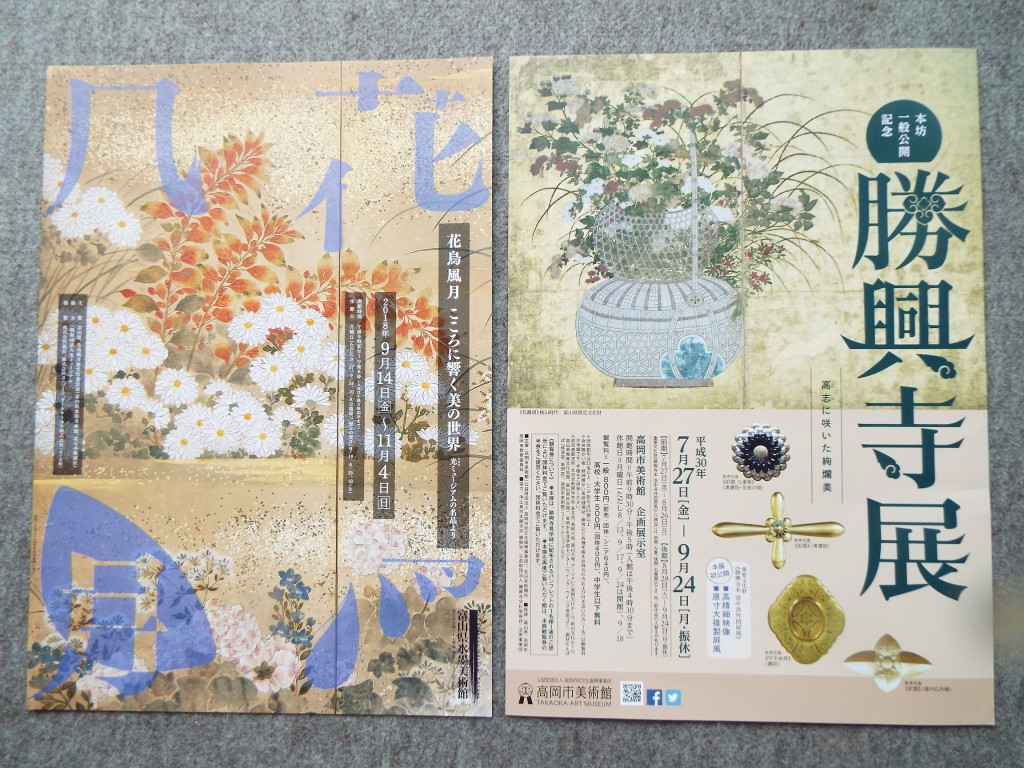

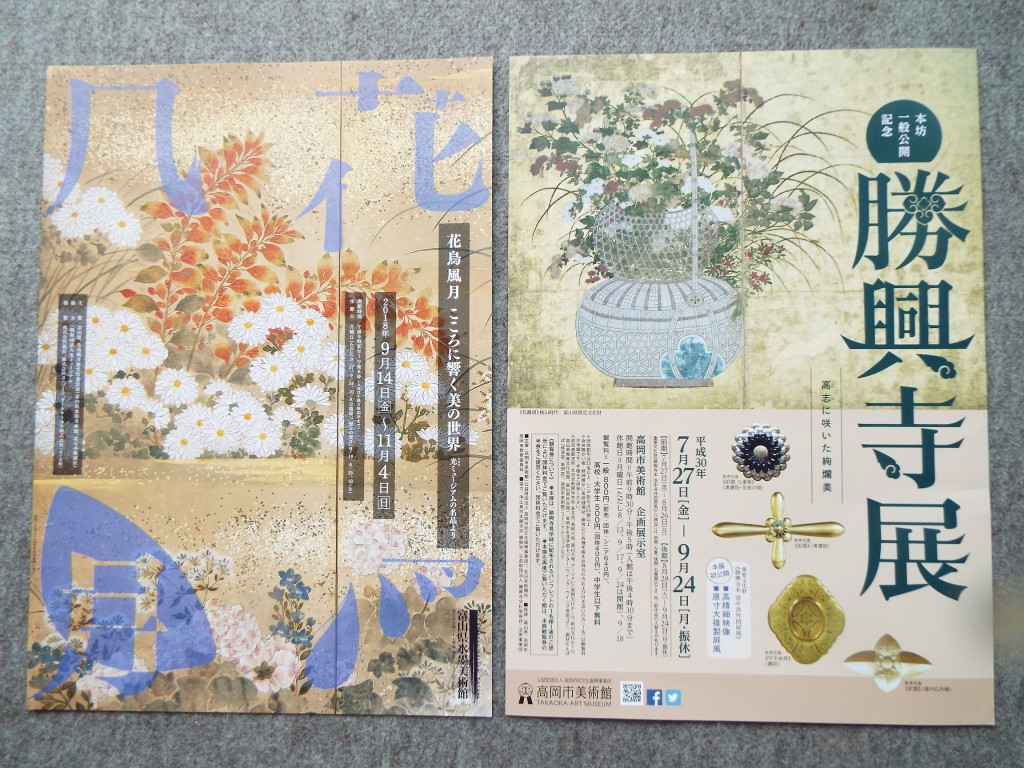

県立水墨美術館で開催中の、花鳥風月・こころに響く美の世界{光ミユージアムの名品より}と、高岡市美術館での勝興寺展を鑑賞しました。

パンフレットによれば「光ミュージアムは岐阜県高山市にあり、平成11年4月に開設された中部地方最大級の博物館・美術館の複合施設です。

太古の化石資料から古代文明にまつわる遺物、古画、浮世絵、日本画、書、洋画、工芸、現代美術など、収蔵内容は多岐にわたり、なかでも近代日本画、浮世絵、書、を軸とする美術コレクションは、質、量ともに国内有数のコレクションですが、これまでまとまった形で紹介される機会はありませんでした。

本展では、「花鳥風月」の主題のもと、光ミユージアムが所蔵する近世から現代までの日本画の名作を中心に、書や陶芸を加えて代表作の数々を紹介します。そこには、四季折々の美しい風景や風物とともに生き、「花鳥風月」という言葉に託して謡いあげてきた、日本人の美意識を見ることができるでしょう。」と記してありました。

事実、その通りで私のような素人でも知っている人々の作品ばかりでした。例えば、村上華岳、速水御舟、前田青邨、横山大観、川端龍子、郷倉千靭、児玉希望、東山魁夷、歌川広重、上村松園、鏑木清方、伊東深水、竹内栖鳳、葛飾北斎、谷文晁、小杉放庵、橋本雅邦、菱田春草、下村観山、川合玉堂、加山又造などの作品が約50点が一堂に展示してあるのだから圧巻でした。

次に、勝興寺展ですが、かって、越中の国府が置かれていた高岡市伏木古国府にある浄土真宗本願寺派の勝興寺は、本堂をはじめとする建物12棟が重要文化財にに指定されています。

本堂から本坊へと続いた約20年にわたる「平成の大修理」も完了間近となり、いよいよ、本坊を一般公開する運びとなり、これを記念して、この度の修理によって見えてきた勝興寺の魅力と同寺に伝わる絵画と工芸の美が今回、市美術館で紹介されたものです。

以前、同寺で拝観しましたが、勝興寺本、洛中洛外図屛風を含め貴重な品々や、勝興寺と加賀藩との関係などを再認識する良き機会でした。

芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋、と言われますが、新しい富山県美術館もオープンし、芸術に触れる機会が随分と増えました。また、スポーツにしても2月の冬季オリンピックから今日まで途切れることなく開催される各種のスポーツ大会、また、食欲の秋、にしても本来、実りの秋、それ故に、食欲の秋と表現されたと思います。

しかし、今や、四季関係なく色とりどりの果物が食卓に溢れ食欲をそそる時代である。秋を表す三つ形容詞も死語となりつつあるように思うと一抹の淋しさを禁じ得ない。

(2018/09/24)

関東滑川高校同窓会

9月1日{土}関東滑川高校同窓会{小幡哲夫会長}総会及び交流懇親会が羽田空港第一ビル6階ギャラクシーホールで80人余りの多数の参加のもと盛大に開催されました。

これは、滑川高校同窓会の支部として2年に一度開催されています。それにしても、会場が前回は、東京湾クルーズで、前々回はスカイツリーが一望できるホテル両国第一インなど役員の方々の企画力には驚きます。

今回は、ミニ記念講演として「故郷への思い」―桜の名所から地域の活性化を―と題し元、静岡県三島市国立遺伝子研究所教授富川宗博氏{第12回卒業、市内、吾妻町出身}が約20分ほど滑川の桜について話がありました。

氏の講演中や資料の中で度々私の名前が出てきたので、私は、挨拶の中で多少経緯について述べました。私が現職だった平成18年{2006}富川氏から氏の友人を通して一度、研究所の桜を見に来ないか?とお誘いを頂きました。そこで、上京の折訪ねました。驚いたことは①研究所の敷地の広大さ。②桜の品種が300ほどあること。③敷地内に260種以上の桜が植栽されていること。④その、壮観さに圧倒されたことなどでした。

そして、視察中、富川氏との会話の中で、珍しい品種の桜で「滑川市を桜の名所に」が話題になりました。現在、市内には何か所か桜の名所があります。しかし、新たな花見スポットとして滑川市総合体育館前の鋤川沿いに植栽することに決定しました。

ただ、苗木は30㎝―40㎝ほどでしたので積雪のことを考え1m位になるまで研究所で対応して頂くことにしました。そして、本数は100本程、品種は数種類とし、その後、1m位に成長したので鋤川沿いに移植し今日に至りました。いずれにしても、立派に成長し、見事な花を咲かせて市民を楽しませていることは嬉しい限りです。これが、昨年、富山の「富」滑川の「滑」にちなんで「富川桜」と名付けられました。

さて、総会では学校長代理の守内副校長が部活動を含め学校の近況報告。私は昭和43年メキシコオリンピックでレスリング競技に出場した堀内岩男さん以来50年ぶりに本校出身の広野あさみさんが平昌オリンピック・スノーボード選手として出場されたことやプロ野球ロッテの石川歩投手など同窓生を話題にし、更なる活躍を期待する中、本校への支援もお願いしました。

尚、関東滑川高校同窓会におかれましては、本校野球部が春季や夏季関東遠征親善試合や普通科2年生進路研修セミナーが東京で開催された時などには物心両面にわたり御支援頂いておりますことは、本当に有難いことです。

クイズあり、じゃんけん大会あり、和気あいあいで進んだ交流会も2時間以上経過し最後に全員で校歌を斉唱し次回の再会を楽しみに散会しました。

(2018/09/04)

平成30年度滑川高校同窓会総会

塵にまみれし街路樹に いと麗しき 小雨降りけり

滑川高校同窓会総会{会長・中屋一博}及び懇親会は 8月10日西地区コミニテイセンターで午後6時から100名を超す多数の参加のもと盛会に開催されました。

総会は毎年8月、曜日に関係なく8月10日と定められ、会員は戦前の水産講習所、滑川高等女学校、滑川商業学校、滑川薬業学校、水橋商業学校、終戦直後の併設中学校、県立滑川中学校{当時は県立の中学校があった}、昭和23年以降の新制滑川高等学校、水産高等学校、海洋高等学校の各卒業生等です。

これ程、多様で多くの学校が集まり現在の滑川高校になっている訳ですから、卒業生も3万人を超す県下最大規模を誇る同窓会として発展し、各界、各層に有為な人材を輩出し活躍しておられることは誇りとするものです。

当日は連日続く真夏日でしたが、夕方から雨が降り出し、出席が心配されましたが紀憂に終わりました。しかし、その雨は「慈雨」。即ち、草木や作物にとっては恵みの雨であり、塵に汚れた樹木にとってもそれを、洗い流す雨でした。

さて、先日上京の折、私の友人が、ある会合で富山弁と思われる話し方をする人がいた。出身地を尋ねると富山県。もう一歩踏み込んで話を進めると滑川高校出身であった。双方とも驚いたが、それ以後会話が弾み、再会することも約束したと云う。

年齢も、考えも、学んだ学科も違う者が同窓の二文字で心が通じ合う。それが、同窓生だと思います。誰にも生まれ育った「ふるさと」があるように、青春のひと時を数々の思い出と共に過ごした学び舎、それが母校であります。そして、何歳になっても、人それぞれの心の拠りどころとして生きているものと思います。

懇親会の最後に、校歌を全員で合唱し母校の更なる発展を祈り、来年の再会を約し散会しました。会場を出る時には、すっかり雨も上がり夜空には星が輝いていました。

参考まで・・・広辞苑より 母校―自分が学んで卒業した学校。

(2018/08/11)

米騒動100年

7月28日~9月2日まで滑川市博物館で米騒動100年「滑川から全国へ」と題する企画展が開催されています。その中、8月5日シンポジウムが開催されました。

1918年{大正7年}8月5日は滑川で米騒動が起きた最初の日です。多分シンポジウムはこの日にあわせたものと思います。

それにしても、企画展は新資料や写真を含め500点に及ぶ多数の展示数でした。

第1章―社会背景と100年前の滑川「大正デモクラシーの時代」

第2章―滑川町と富山県内の米騒動

第3章―全国へ広がった米騒動

第4章―明治時代の米騒動

第5章―米騒動後から現代へ。

と分けられていました。

私の様な素人には、約2時間ほどかけて見て回りましたが、充分理解できないままに多少疲れました。しかし、初めて眼にする資料や私の思いとは違う資料などに触れた時などは新鮮な驚きでした。

例えば、当時、全国に130社以上の新聞社が存在したが、その内、紙面が現存し、富山県の米騒動を事件として報じたことが確認できた52紙から滑川の騒動を取り扱った記事89件、東西水橋町60件前後、富山市21件、魚津18件などの資料や、当時の富山県知事が8月7日から8月15日付まで、計60ページに上る報告書で、内務省に宛てたとみられる中の7日付文章は6日の2千人規模の騒動を「5日は漁師町の主婦が中心だったが状況が一変し、羽織姿の者や巻きたばこを吸う者のほか、学生や会社員ら「知識階級」が非常に多く参加した」と報告されています。

これは、騒動に加わる民衆が貧困層から中流層に拡大したことを認める内容であり、市博物館近藤学芸員は「中流層を含めて民衆が広く加わったことが騒動を拡大させた要因ではないか」と分析。

滑川では多くの男性が参加したことに触れ、「米騒動」を『女一揆』や下層社会の話に収れんしてはいけない。当時の社会情勢を含め、もっと広い視点で考え直さなければなれない。と指摘しておられます。同感です。

また、当時の外務省の「帝国二於ケル暴動関係雑件」や防衛省が所蔵する海軍省の「米価問題二付騒擾ノ件」など膨大な資料の中からや、全国紙の中から富山県の米騒動の記事だけを抜き出すなど、まさに根気強さと、その調査能力の凄さに驚くと同時に感心します。

次に、シンポジウムは

①「滑川の米騒動と中流社会」 近藤浩二{滑川市博物館学芸員}

②「米騒動の滑川町と周辺のくらし」 浦田正吉{元・富山県立博物館副館長}

③「米騒動にみる民衆文化とそのゆくえ」 藤野裕子{東京女子大学准教授}

④「滑川・水橋における1918年米騒動の社会史 能川泰治{金沢大学教授}

の4名が講師となり、それぞれ約30分上記の演題で講演後、会場の方々の質問に各講師が答えるものでした。

その詳細はここでは紙面の関係上全てを記せませんが、今日まで私が思っていた疑問が解消した点、解消されなかった点、新たな知識を得たことなどを含め、私見として述べてみたいと思います。

{一}従来、滑川の米騒動はほとんどが女性であったと思っていた。何故なら、当時の高岡新報{現・北日本新聞}や全国紙を含めほとんどの新聞は「女軍米屋にせまる」「滑川の女一揆」或いは「富山県の女一揆」などと報じていた。

また、米騒動に関する証言や資料を見てもやはり女性が中心である。そこで、素朴な疑問としてその時男達は歴史の傍観者であったのか?ある人は、売薬さん達は県外に出張中で留守だったから滑川に居なかった。と言う人もいた。しかし、これは、今回の知事の内務省への報告書や、その時代の中流層といえども生活難だったことを考えると理解出来る。しかし、新たな疑問として、しからば、何故、新聞は中流層の男性も騒動に参加していることを報道しなかったのか?この点が私には解らない。

{二}1918年の米騒動は魚津、滑川、東西水橋町、富山など殆どが呉東地域である。

騒動を報じた高岡新報は高岡を中心とした新聞社であるから、当然、購読者は呉東より呉西が多いはずである。これだけの騒動を報じているにも拘わらず何故呉西地域から米騒動がほとんど起きなかったのか?この点が私には解らない。

確かに、江戸時代にも農民一揆が発生しているし、明治に入っても「ばんどり騒動」や明治23年、30年、45年などの米騒動は呉西地域でも発生している。故に、米騒動の発祥の地はどこか?は私に言わせるとこれは問題でない。

今日の100年の節目を機会に、米騒動が発生した社会的背景。庶民の生活。米騒動がその後の社会に与えた影響などから何を学び、それを今後にどう生かすか?を考える機会であったと思います。

滑川で8月6日に起きた騒動は2千人と県下最大規模あった。それが、全国紙にセンセーショナルに報じられたことが、滑川と言う点から全国的な面となって広がっていったと思います。しかし、同じ米騒動と言っても都市や農村など地域によってその運動の動機や行動は全く違っていた。東京では焼き討ち事件も発生しています。

しかし、滑川の米騒動は8月5日浜町などの漁師の主婦約50人が口火を切る。町内の米穀{米肥}商、地主宅を巡り、米の積み出し{移出}停止と安売り{廉売}を哀願。回っている内に他の困窮者や夕涼みに出ていた町民も野次馬となって加わって約300人の集団になり、下小泉町の米肥商宅に行き着く。そして、路上に「土下座」や「端座」して窮状を訴え続けます。つまり、非暴力の哀願、懇願運動であったのである。藤野講師によれば江戸時代においては為政者や富裕者は民衆の生活が立ちゆくようにする責務があると考えられていたという。仁政です。

米騒動当時、この様な流れがあったんだと思います。滑川町役場は7日臨時会を開き、各町内会に10日から安売りを始めることを書いた貼り紙を出すなどし廉売を開始{9月16日まで}また、町民約100名から約4900円の寄付金が寄せられ廉売の一部に充てられた。これらによって、滑川の米騒動は10日過ぎから収束に向かって行ったという。

まさに、江戸時代の仁政の様なものである。最後に、何故滑川=米騒動となったか?

それは、やはり当時のマスコミ報道の影響と私は思う。事実、1922年8月12日付「北陸タイムズ」は次のような記事を掲載しました。

「所詮米騒動なる者があって、今年で5か年たった。米騒動と云えば滑川の女、滑川の女と云えば米騒動、両者は茲に離るることの出来ない腐り縁の業縁につながれた。」

5年経ってもこの様な報道である。まったく、けしからんと思いますが残念ながらこの様な報道がまかり通ってしまったことによって、米騒動=滑川の女というイメージが定着したような気がします。いずれにしても、色々なことを学び、考える良き機会でした。

歴史とは、時々に起こる事象を正確に公正に後世へ伝えてゆくもので、時の権力者や、勝ち負けの勝者によって事実が隠蔽され真実と違う形で伝えられるべきではないと思います。

その点今回の企画展やシンポジウムには新たな発見資料も加えられ、より事実に近づいた企画でありました。

それにしても、これだけ多くの資料の収集や調査された方々に感謝致します。特に米騒動の記事が不適切として発禁になった高岡新報の原本の展示も珍しい物でした。

参考まで【広辞苑】より

①騒動―多人数が乱れ騒ぐこと。非常の事態。事変。もめごと。

②一揆―中世の土一揆、近世の百姓一揆などのように、支配者層への抵抗・闘争などを目的とした農民の武装蜂起。

③暴動―徒党を組み騒動をおこすこと。多くの人が集まって騒ぎを起こし治安を乱すこと。

④デモ―デモンストレーションの略。特に、示威行進をいう。

(2018/08/06)

中沖豊、前富山県知事県民お別れの会

音もなし 松の梢の 遠花火 (子規)

7月29日、去る6月24日90歳で死去された中沖豊さんの「県民お別れの会」が県民会館で開催されました。当日は今夏最高37,4度を富山で記録し蒸し暑い日にも拘わらず、県内外から各界の関係者約800人が参列し、6期24年にわたり県政発展に邁進し、富山発展の基礎を築いた中沖さんの遺徳を偲び、ご冥福をお祈りしました。

会場は「ミスター新幹線」中沖さんがこよなく愛したふるさと富山を象徴する立山連峰と富山湾、そして富山平野を疾走する北陸新幹線をイメージし,キク、カーネーションで飾られた祭壇が設けられ、柔和な表情の中沖さんの遺影が掲げられていました。

まさに、故人にとって、最もふさわしい祭壇だったと思います。

式次第は次の通りでした。

1、開式のことば 実行副委員長 森 雅志 県市長会長

2、黙禱

3、追悼のことば 実行委員長 石井隆一 富山県知事、

4、メモリアル映像上映

5、お別れのことば

綿貫民輔、元衆議院議長

宮腰光寛、内閣総理大臣特別補佐官衆議院議員

高野行雄、県議会議長

久和 進、北陸経済連合会会長

6、弔電奉呈

7、献奏 県オーケストラ連盟特別編成ストリングスによるモーツアルトの「レクイエム」

8、献花

9、遺族代表挨拶 長男 中沖 剛さん

10、閉式のことば 金森勝雄 県内町村会長

11、一般献花

多くの方々から、追悼、お別れ、思い出のことばがのべられましたが、石井知事の「功績は、末永く県史に刻まれ、愛してやまなかった古里の発展を見守り続けてほしい」に言い表されていたと思います。また、メモリアル映像や、会場ホール前の中沖さんの業績を振り返る写真を観ながら私自身、在りし日を懐かしんだ一人でした。

献奏にしても、中沖さんが音楽を如何に愛しておられたかの証と思います。

遺族を代表し長男の剛さんは、「新幹線の開業を生きているうちに目にし、大変喜び、誇りに思っていた。

退任して15年近くたったのに、こんなに多くの方々にご参列頂くと思ってもいなかった」と感謝の言葉を述べられ、「県政に邁進する一方、家族にも深い愛情を注いでくれたとして、自分や二人の弟に残した「運、鈍,、根」の言葉を紹介。

「物事を進めるには、運と鈍感なくらいの辛抱強さ、根気強さが必要という自身の信念を示したかったのでしょう」と語られました。

そう言えば私自身も一度この言葉を中沖さんからお聞きしたことがありました。

また、以前私が中沖さんに「私は大いなる楽観論者です」と話したところ、「それはダメだ。繊細なる楽観論者が良い」といわれました。私の性格を見透かされたような気がし、自分自身の軽率な発言を反省したことがありました。

今回、初めて知りましたが、中沖さんには三人の息子さんがおられます.。名前はご本人は豊さん、長男は剛{ごう}さん、次男は雄{ゆう}さん、三男は陽{よう}さん。如何にも中沖さんらしいです。

式典閉会後の一般献花にも300人もの人々が訪れたという。剛さんの話にもありましたが、知事退任後、15年近く経過しているにもかかわらず、「お別れの会」が開かれれ、多くの参列者があったのも、その功績の大きさと、人徳のしからしむ所以と思います。

ミスター新幹線と共に、ミスター富山だったと思います。

何度か我が家にもおいでになり、色々御指導頂いたことに心より感謝申し上げ、ご冥福をお祈りします。尚、中沖さんのご功績は前回発信した私のブログに記しましたので今回は略しました。

写真は知事初当選直後の昭和56年3月、知事室表敬訪問。当時私は、34歳。他は正橋富山市長や自宅で中尾哲雄氏や大永尚武氏。

そして典子夫人などの思い出の一コマ。

(2018/07/30)

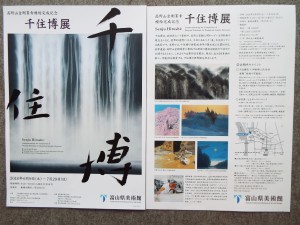

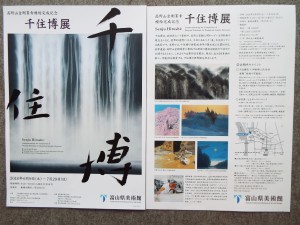

千住博展

6月9日{土}―7月29日{日}まで富山県美術館で開催された千住博展を7月28日鑑賞しました。当日は富山で連続16日間真夏日を記録する蒸し暑い日でしたが、翌日が最終日という事もあり大勢の入館者でした。

これは、高野山金剛峯寺襖絵完成記念として企画され、富山での展示が初公開で第一章、全44面の奉納襖絵・障壁画「瀧図」「断崖図」展示室。第二章、瀧神展示室。第三章、千住博のあゆみ1980-2018展示室でした。

正直言って私は千住博の名前と氏の美術館が軽井沢にある程度の知識しかありませんでした。故に、作品を論評する資格はありませんので、会場入口に千住さんの言葉が掲載されていましたのでご紹介します。

高野山の襖絵を描くということ

空海の開創した高野山金剛峯寺の襖絵を描かせていただく、という有難いお話をいただいた。それで色々な本を読み空海を理解しようとした。しかし、読めば読むほどわからなくなった。室戸岬や高野山を訪ね、問い続けても答えは何一つ返ってこない。仕方なく、だったら私は私で好きにしょう。と思うに至り一部屋目は、襖に崖を描き始めた。

しかし、画面に思っていた表情が出ない。今までの経験が全く生きない。何枚も描き直しながら一人でこつこつと胡粉を作って大画面に塗っていた時、このもどかしさは、どこかで経験したことがあると思い出してきた。

それは、藝大に入学して、一番最初に体験した感覚だった。ゼロにリセットし画業を振り出しからやっていると感じた時、これは空海から届いた最初のメッセージなんだという気がした。

次に、瀧にとりかかった。・・・・以下中略

考えて見れば始めから終りまでひたすらうまくいかない画面との格闘だった。まるで絵が自分のなりたいように私を引っぱっていったようだ。今までは、私は年を取らないと感じていた。

少くとも絵を描いている自分は若者だとずっと思っていた。しかし、高野山の襖絵を描き終わり画業のやるべきことは全てここでやり切ったという気持ちになってふと、鏡を見た。そこにいた60歳の私が映っていてしばし愕然とした。

(千住 博)

全文を掲載できませんでしたが、この文章からだけでも氏の襖絵に賭けた意気込みがわかるような気がします。また、ビデオで「崖」と「瀧」の制作風景を見ながら、その描く手法に氏の日本画の新しい可能性を模索する姿を見る思いがしました。

いずれにしても、渾身の思いを込めて制作された襖絵が、世界遺産・高野山金剛峯寺に奉納されるとなかなか見れない貴重な作品でした。特に、ビデオの中で氏は、「千年前に描かれた作品が今でも残っている。その時の素材、手法を基に描いた襖絵も千年のスパーンで描いた」との言葉が特に印象的でした。

(2018/07/28)

霊山歴史館・国立京都博物館

7月8日久しぶりの青空。奈良より京都へ。東山の高台寺近くにある霊山{りょうぜん}歴史館を見学。この歴史館は幕末維新の総合歴史博物館として、明治100年{1968}を記念して昭和45年{1970}開館。我が国唯一の幕末維新ミユージアムです。

収蔵資料は5,000点を超え、常設展、特別展では約100点展示されています。

特に、今年は明治維新から150年で、企画展として昨年秋より「龍馬と西郷隆盛」展、今年に入り、通年特別展として、「大西郷」展、第1期1月3日―3月18日、第2期3月20日ー5月13日、第3期5月15日ー9月2日、第4期9月ー12月として企画されました。

今回私が見学したのは第3期展で「薩長同盟から大政奉還」までです。NHK大河ドラマも「西郷どん」であり、多くの参観者で賑わっていました。ぺリーが浦賀に来航したのは嘉永6年{1863}6月3日。おそらく「幕末」という大きなうねりが音を立てて動き出したのはここからだと思います。

その後、明治元年{1968}まで、わずか15年で265年続いた徳川幕府は瓦解する。江戸から明治へとこの大業を成し遂げ、近代日本の礎を築いた人々の多くは20代、30代の若者でした。

<参考まで、明治元年{1868}当時の年齢>

西園寺公望20歳、陸奥宗光25歳、伊藤博文28歳、山県有朋31歳、後藤象二郎31歳、

板垣退助32歳、徳川慶喜32歳、井上馨33歳、松平容保34歳、木戸孝充36歳、大久保利通39歳、

松平春嶽41歳、西郷隆盛41歳、岩倉具視44歳、勝海舟46歳、

志、半ばで世を去った久坂玄瑞25歳、橋本左内26歳、高杉晋作29歳、吉田松陰30歳、

中岡慎太郎30歳、坂本龍馬33歳、頼三樹三郎35歳、武市瑞山37歳、平野國臣36歳

{満年齢と数え年齢と多少の差あり}

尚、この歴史館の展示品の中には、坂本竜馬を斬ったと伝わる刀や、竜馬暗殺現場の立体模型など興味深い品々に加え、西郷隆盛の書をはじめ、薩長同盟から大政奉還までの多数の資料が展示してあり、内容の濃い企画展でした。

この歴史館の中央の壁面に縦、横、各2メートル位の大きさで、平野國臣の歌が書いてあります。

憂国十年・東に走り、西に馳せ、成敗天に在り、魂魄地に帰す

彼には、もう一つ有名な歌があります。

わが胸の、燃ゆる思ひにくらぶれば 煙はうすい、桜島山

{注}平野國臣{1828-64} 福岡藩士 尊王攘夷の志士..。西郷隆盛が清水寺・成就院住職僧・月照と共に、鹿児島・錦江湾に入水自殺をした時、二人を救い上げたのが彼です。

月照は助からなかったが、西郷隆盛は蘇生した。安政5年{1858}12月20日、上記の歌に幕末、江戸に、京に、大阪に、土佐に,長州に、長崎に、そして薩摩にと東奔西走している志士達の姿や情熱が眼に浮かぶようです。

次に京都国立博物館を見学しました。

今回は、常設展でしたが、新収納展として、重文・「正親町天皇宸翰消息」です。

解説によれば、正親町天皇{1517-93}が正倉院に伝わる有名な香木「蘭奢待」を織田信長{1754-99}が強引に木片を切り取ったあの有名な事件の直後に記され九条稙通に宛てたものです。

また、「ふりよ」{不慮}という文言に、天皇の苦々しい思いがにじみ出ている書簡で堂々たる筆致が感じられる手紙だそうです。

江戸時代の画家・長澤芦雪{1754-99}の「人物鳥獣画巻」など素晴らしい見応えのある作品ばかりでした。

午後サンダーバード号で帰郷しました。

写真は霊山歴史館まえにて。京都国立博物館パンフレット

(2018/07/09)

第51回関西滑川会

7月7日恒例の関西滑川会{会長・千先久矩氏}総会及び懇親会が多数のご参加のもと、盛会裏に開催されました。ただ、7月5日頃から、富山県を含め、北陸地方や西日本一帯に大雨特別警報が出ていて、開催を心配していました。

しかし、延期や中止の連絡もなく、関係者に確認したところ開催するとのことで、安全を期し前日の6日に出発しました。

ところが朝8時に富山駅に行ったところ案の定、金沢-大阪間は「サンダーバード」号も名古屋行き「しらさぎ」号も全面運休。しかし、手持ちの富山-大阪の切符で、特急券の差額を負担することで、北陸新幹線-東京経由-東海道新幹線-大阪に行けることからこれを利用しました。

富山発9時45分「かがやき」で東京へ、北陸新幹線は定刻でしたが、東海道新幹線は浜松までは順調。しかし、それ以後は雨のため大幅に遅れ、しかも、新大阪より先は運転中止。現在運行しているのは大阪環状線だけ。それ以外は運行のメドは立たない、ただ、近鉄電車は運行しているとのことで、京都駅で下車、近鉄で奈良へ。実に3時間遅れで姉の家に到着。やはり疲れました。

翌日、7日近鉄奈良駅から鶴橋駅-環状線で弁天町駅下車、総会会場アートホテル大阪ベイタワーに定刻入ることができました。意外であったのは悪天候にも拘わらず当日の欠席者は僅かだったことです。そして、参加者の多くは、やはり、1年に1度の再会で故郷滑川の現状や未来を話題して話をするのが楽しみにしておられることです。故郷の発展に熱い思いを持っておられることを改めて感じました。

また、滑川からの来賓はやはり当日東京経由で、多少遅れられましたが出席されました。特に、懇親会に入り、東京滑川会より参加された方が、持参の和服を着こみ、新川古代神や越中おわら節を先頭を切って踊られ、次第に和踊りになってゆき会場は大いに盛り上がりました。

歌あり、民謡あり、輪投げゲームあり、神輿を担いで会場を練り歩くなどアッという間の3時間でした。最後に関西滑川会と滑川市のエールを交換し、別れを惜しみ散会しました。

終わりに、この度亡くなられた元関西滑川会会長篠原寛氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

その後、私は、大阪駅で友人達と再会し歓談後奈良へ戻りました。

写真は、祝辞を述べる私と新川古代神を踊る会員。

(2018/07/08)

中沖豊・元富山県知事、死去

元富山県知事、中沖豊氏が6月24日午後0時20分、肺炎の為死去されました。90歳でした。氏は昭和55年{1985}11月第5代県知事に初当選して以来、県政史上最多の6期連続当選を果たし、24年間にわたって手腕を発揮されました。特に、県民の悲願であった北陸新幹線の整備では、建設促進同盟会長として常に沿線各県の先頭に立ち「ミスター新幹線」と称されました。

「北陸に新幹線を」の言葉が出たのは、昭和40年9月金沢市で開催された佐藤首相の一日内閣の時です。東京オリンピックの開催に合わせ、昭和34年に着工した東海道新幹線が昭和39年10月開業し、東京ー名古屋ー京都―大阪間が日帰り圏となったことにより全国的な話題になり「北陸にも新幹線を」の夢は大きく膨らみ、一日内閣での発言を機に北陸新幹線の沿線国会議員が集り、北回り新幹線建設促進議員連盟を結成。また、沿線自治体関係者によって同盟会が発足しました。その後、北回りを北陸と名称変更し運動を展開。

そして、全国新幹線鉄道整備法に基づき昭和47年10月基本計画、翌48年11月整備計画が決定した。この整備新幹線の対象となったのは、北陸新幹線{東京ー大阪690㎞}、東北{盛岡ー青森}、九州{福岡ー鹿児島}、長崎{福岡ー長崎}、北海道{青森ー札幌}の5線でした。しかし、発表から1ヶ月後の同年12月、昭和49年度予算編成大綱で公共事業の抑制策が打ち出され、整備新幹線5線の凍結が閣議決定されました。

折から世界中を吹き荒れた第一次オイルショックが引き金となったのですが、追い打ちをかけるように昭和51年8月、国鉄監査委員会が新幹線建設中止を提言。当時国鉄の累積赤字は3兆1600億円、長期負債6兆7800億円で破産寸前の状態でした。

膨大な建設費を要する新幹線建設は国鉄にとって到底受け入れられるものではありませんでした。そして、国鉄の意を汲んだ運輸省も新幹線の着工凍結を続けることを表明。しかも、国家財政は悪化の一途を辿り、加えて、第二次オイルショック、行財政改革を錦の御旗に掲げる大蔵省や臨調メンバーの抵抗など最悪の中での知事就任でした。

故に、知事在任中の24年間は、財源の壁、並行在来線分離、地元負担と共に、スーパー特急方式、ミ二新幹線方式、フリーゲージトレイン方式など次から次へと問題が発生しました。しかし、中沖知事は最後までフル規格の信念を曲げることはありませんでした。特に、山形、秋田がミニ新幹線として先行開業した時、北陸新幹線もミニで開業しておればよかったとの声が出た時は本当に辛かったと思います。

しかし、その信念を貫き平成27年2月6日試乗会での感慨はひとしおだったと思います。あの時、私も同乗しており、中沖さんと握手を交わしたことが昨日のことのように思い出されます。まさに、中沖さんのご尽力を抜きにして、北陸新幹線を語ることは出来ません。

その他にも「いい人、いい味、いきいき富山」観光キャンペーンを展開し、全国に富山を発信。富山空港のジェット化や北陸自動車道の全線開通、高志リハビリテーション病院の開設など、氏の治績を上げれば枚挙にいとまがありません。私自身も様々な形でお世話になり、ご指導も頂きました。

我が家にも時々お出でになった事や8年前、私事に対してわざわざお電話で激励を頂いた事など忘れることの出来ない思い出になりました。

『情の中沖』と形容した人がいましたが、まさに、情熱の情と人情の情を持っておられた人だったと思います。6期24年、県勢発展の礎を築かれた名知事中沖豊様のご冥福を心からお祈りいたします。

参考まで 戦前の官選知事は35人。戦後公選知事は、初代、館哲二氏,第2代、高辻武邦氏、第3代、吉田実氏、第4代、中田幸吉氏,第5代、中沖豊氏、第6代は現在の石井隆一知事です。

政治家は色紙や掛け軸或いは石碑などよく揮毫しますが、中沖さんはほとんどない。唯一と思われるのは、県庁正面玄関右手に「百年大計、莫如樹人」の石碑の揮毫が中沖さんと言われるが、署名押印が無い。いかにも中沖さんらしいです。

①、②

③、④

⑤、⑥

写真は

①昭和60年{1985}3月13日知事室表敬訪問。当時私は37歳。

②平成4年{1992}10月4期目の選挙。滑川での出陣式。当時私は45歳

③平成16年{2004}10月25日知事、退任挨拶で来庁。六神丸贈る。

④平成17年{2005}2月16日、中沖前知事に感謝のつどい。典子夫人と共に名鉄ホテルにて。当時私は58歳

⑤平成18年{2006}7月19日、我が家にて。右より、中沖さん、インテック社長、中尾哲雄氏 前副知事、大永尚武氏、

⑥平成21年{2009}8月12日、中尾哲雄氏、植出副知事、中沖さん、大永前副知事、八倉巻忠夫氏等。当時私は62歳

(2018/06/25)

「花しょうぶ」と「紫陽花」

紫は 水に映らず 花しょうぶ 虚子

滑川に行田公園がある。面積6,6ha、市中心部にあって 鬱蒼とした木立に囲まれ、昼なお暗いまさに自然が残っている貴重な公園である。また、平成の名水百選にも選ばれている行田の沢清水も湧水している。それもそのはず、出来るだけ人の手を加えないで残そうと今日まで努力して来たからであろう。

さて、ここは、かって京都祇園社の荘園の一部であり、祇園田と呼ばれていたのが、なまって行田となったと言う。

ここに88種、4万株の花しょうぶが、東、西、南の3ヶ所のしょうぶ園で咲き乱れる。

これは、昭和49年7月静岡県掛川市在住の斎藤通治さん{市内、加島町出身}が当時35種、1万5千株を市に寄贈移植されたものです。小雨に煙る中や雨上がりの「花しょうぶ」は格別の趣がある。ところで、「あやめ」と「かきつばた」と「花しょうぶ」の違いは?と問われると、よく解らない。公園内の案内板から抜粋すると

あやめ

葉には中脈があるが目立たない。山野の草地に生える。(古名―はなあやめ)

かきつばた

葉に中脈があるがはっきりしない。水湿地に生える。

花しょうぶ

水辺の湿地に生える。江戸時代「の花しょうぶ」を観賞用に改良したもの。

しょうぶ

平地の池や溝、小川に生える。(古名―あやめ)

また、花の大きさや外花被と内花被の形が違うと記されていますが、私はよくわからない。

紫陽花や 藪を小庭の 別座敷 芭蕉

紫陽花がユキノシタ科の観賞用落葉低木で原産地が日本と知ったのは10数年前である。土の性質を選ばず、どこにでも馴染み、湿気を吸い取ってくれる有り難い植物でもある。

上記の芭蕉の句は、紫陽花と人の織りなす季節のしっとりとした情感がしみじみ伝わってくる。平凡社の百科事典によると、海岸近くに自生していた額紫陽花を観賞用に育成することが始まったのは鎌倉時代であり、江戸時代に磨きがかかり中国に渡って庭園に植えられ、さらに、中国から英国、そして欧州各地に広がり、そこで品種改良がなされ、日本に帰ってくるようになったという。

私は、いつも思うのですが、紫陽花は道端に咲いていても、路地裏に咲いていても、藪庭に咲いていても、公園に咲いていても、座敷の床の間の一輪差しでも一服の絵になる不思議な花である。いずれにしても、「花しょうぶ」の後には「紫陽花」が咲き乱れる憩いの場、それが、行田公園です。私が、訪れたのは、「花しょうぶ」」祭りも終わった6月24日であったが、「花しょうぶ」は、盛りを過ぎていましたが「花しょうぶ」と「紫陽花」のコラボレーションは十分楽しめました。

写真は、何れも6月24日撮影。

(2018/06/24)