恒例の京都清水寺・森清範猊下をお迎えしての市民文化講演会が6月4日{日}開催予定でしたが、5月末、突然体調が整わず出席出来ない旨のお電話がありました。

しかし、市民の皆さんには、既に市広報等を通し周知してあることから清水寺とも相談の結果、ここ数年森貫主の講演前に、前講として講演頂いていた清水寺執事補・大西英玄氏にお願いすることにしました。

氏の父は清水寺執事長・大西真興氏、祖父は清水寺中興の祖と言われる大西良慶和上で、大正3年{1914}奈良法相宗管長・興福寺住職が清水寺住職を兼務して晋山されました。

以後昭和40年{1965}北法相宗を立宗。初代管長に良慶和上が就任されました。興福寺の北の方角に清水寺があることから北法相宗とし宗派の代表の管長になり、清水寺の代表を貫主と呼ぶようになりました。

又、昭和51年{1976}NHK鹿児島放送局の山下夫妻の5ッ子誕生に名付け親となられたことが、全国的な話題となりました。和上は昭和58年{1983]2月15日「涅槃の日」に数え109歳で示寂されました。

実に69年の長きにわたり、寺の護持、発展にご尽力になり数々の功績を上げられました。また全国を行脚され昭和20年代―30年代に滑川の地にも何度か宿泊され,掛け軸や額装、漢詩「滑川行」など市内でもその足跡が残されています。

そのお孫さんが今回講演された大西英玄氏、でありこれも何かの「縁」だろうと思う。当日、森猊下から私宛の手紙を大西氏から頂きましたので,その文を会場で披露しました。

体調不調になったことで、滑川へ来れなくなったことをお詫びし、市民の皆さんと再会できないことを残念に思うこと。少々の不調であり早く元気になり、滑川へ行くことを心待ちにしていること。重ねて陳謝の文であったこと。これらを話し皆さんに私からも理解を求めました。

大西英玄氏の講演内容は、やはり、以前にはなかったプロジェクターの映像を使うなど青年僧侶らしさが随所に出た内容でした。奥さんとの出会いから結婚に至る話へと始まり、我々は35日に1度は奇跡と思われる事象に遭遇している。それが分からないだけである。

世の中の縁と同様と思いました。会場にお越し頂いた多くの市民の皆様には満足してお帰りになったと思います。

講演後、会場を厚生連滑川病院に場所を移し、昨年南里前院長が森猊下に揮毫をお願いしていた「徳」の一文字の除幕式が南里前院長、小栗院長、大西英玄氏、と私の4人で行われました。

以前森猊下が揮毫された「孝」の一文字に続き、「徳」で「孝」「徳」となりました。これは、同病院中庭に自噴している小さな池が昔から「孝徳泉」と呼ばれている。その由来は、今から430年前文禄2年{1593}美作の国の了安と安静親子が旅の途中滑川に宿す。了安長旅の疲れからか病に臥す。了安息子安静に末後の水に音羽の水を求める。

安静昼夜を問わず走り、清水寺音羽の水を持ち帰ったが父は既に亡くなっていた。その水を埋葬地にかけたところ、滾々と水が湧き出た。親子の絆に感動した人々は何時ごろからか、それを「孝徳泉」と呼ぶようになったという。

これが滑川の民話として今日まで伝承されている。

昭和52年病院が改築された折、この池から墓石が発見され、それが了安の墓石であり、池の傍に安置された。平成10年縁あって森猊下が本市で講演された時この話が話題となった。以後、講演の後わざわざ音羽の水を京都から持参され、墓石に掛けて読経されるようになった。了安・安静親子も草葉の陰できっと喜んでいると思う。森猊下は読経が終わると「全国色々の所へ行くが、病院の中で読経をあげるのは、ここだけです」と言って笑いを誘われます。

「孝」はすでに孝徳泉を眺める廊下に掲げてあり、その横に「徳」が掲げられて「孝」「徳」が並び末永く見守ってくれることになりました。その後、宿泊先で音羽の会のメンバーと行事が無事終了したこと。森猊下の早期回復。大西氏の一層の活躍を念じ歓談しました。

翌朝わが家にお立ち寄りになり少々懇談し京都へお帰りになりました。それにしても、森猊下は大したことがなくて本当に良かったです。私も安堵しました。

参考まで大西英玄氏の略歴を記します。

清水寺執事補。1978年5月9日清水寺成就院生まれ。

平成元年得度。平成12年関西大学卒.渡米留学を経て清水寺帰山。現在清水寺成就院住職。

世界宗教者平和会議日本委員会青年部会副幹事長。社会福祉法人同和園副理事長であり、京都産業大学、京都ノートルダム女子大学 などで講義を行っておられます。

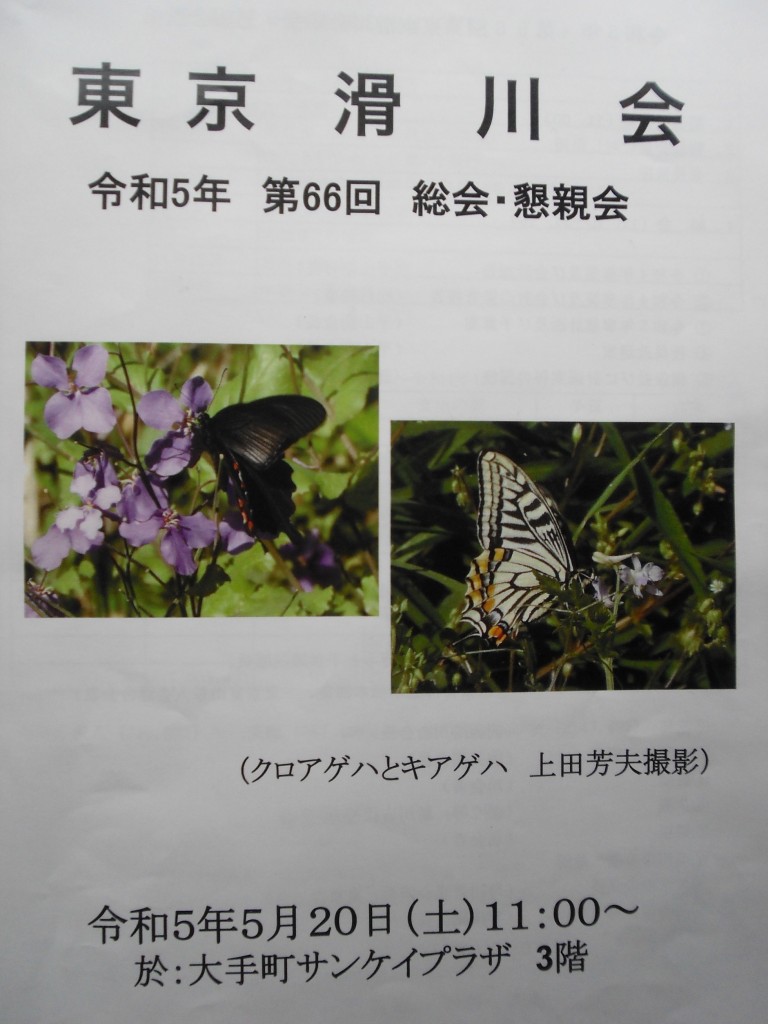

写真は、挨拶の私。講演の大西英玄氏。4人の除幕式。孝徳泉での法要。