京都清水寺、貫主森清範猊下文化講演会

紫陽花や 藪を小庭の 別座敷 芭蕉

平年より2日、昨年より15日早く6月5日中国地方は梅雨入りしました。間もなく北陸地方も梅雨が訪れますが、しっとりと雨に濡れた「紫陽花」や「花しょうぶ」は何とも言えない「美」があります。

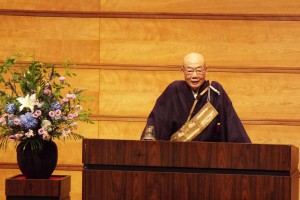

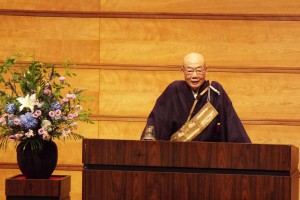

さて、6月3日恒例の京都清水寺貫主森清範猊下を講師にお迎えして、第23回市民文化講演会{主催・滑川音羽の会・会長中屋一博}が300名をこえる多数の来場者のもと、西地区コミュニティーセンターで開催されました。

今回が23回目、連続23回も同じ所へ講演に行くのは滑川だけだそうです。本当に有り難いことです。今回の演題は「色即ーしきすなわち―」最初に主催者会長の私が開会のご挨拶を申し上げ、次いで、大西英玄清水寺執事補の前講が約20分ほどありました。氏は清水寺中興の祖と言われ109歳まで長生きされた大西良慶和上のお孫さんです。

その後、森清範猊下のユーモア交えた講演でアッという間の1時間でした。会場を埋めた多くの方々から、とても良かった。来年も是非との声があちこちから寄せられました。

次いで、厚生連滑川病院に会場を移し、かって、厚生連滑川病院に勤務され、昨年厚生連理事長で退任された黒部市在住の荻野孝次氏が病院に感謝の思いを込め、森清範猊下に「孝」の一字の揮毫を依頼しておられたものを寄贈され、その除幕式が行われました。「孝」は了安、安正親子の伝説がある同病院中庭の「孝徳泉」からしたためられました。

この揮毫に際し音羽の会会長として、森清範猊下へ橋渡しをした一人として除幕式に立ち会いました。

南里院長は病院の宝として末永く残してゆきたいと述べられました。

次いで、同病院中庭に場所を移して、毎年のことながら、了安の供養塔で森清範猊下と大西執事補によって読経があげられました。

写真は、左より講演会の冒頭挨拶する中屋。講演中の森清範猊下。

「孝」の除幕式、左より南里泰弘厚生連滑川病院長。寄贈された荻野孝次氏。森清範猊下。中屋。

(2018/06/04)

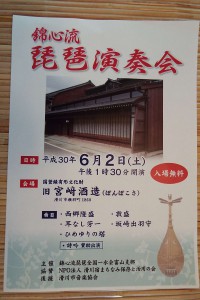

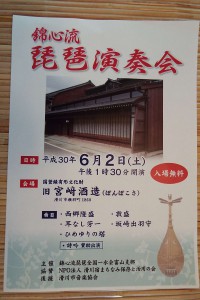

錦心流琵琶演奏会

山々も 若葉がせめし 雨上がり

5月末に降った雨のおかげで、山々の青葉、若葉の緑が色鮮やかで、,麓から中腹に攻めて行くような勢いを感じます。そんな中、6月2日、錦心流琵琶{後援会長、中屋一博}演奏会が国登録文化財、旧宮崎酒造で開催されました。

先般ご紹介しましたが市内には現在11件19棟{基}の国登録文化財がありますが、その中でも最もイベント会場として活用されているのが、旧宮崎酒造です。さて、素人の私が説明するのもおこまがしいのですが、琵琶には、薩摩琵琶、筑前琵琶、平家琵琶、雅楽琵琶、など弦は4本ですが5弦琵琶もあるそうです。また、琵琶の楽器の材質も桑や桐であったり、バチの大きさやバチさばきにも、流派によって違いがあるそうです。

当日の演奏曲目は①西郷隆盛②敦盛③耳なし芳一④坂崎出羽守⑤ひめゆりの塔の5曲でした。

いずれも歴史的事実に基づいての物語を琵琶の音色で語るものですが、曲目は、どちらかと言えば悲しい内容が多いように思います。

これを、哀調を帯びた琵琶の音色で語る訳ですから、やはり現代の若者には今一なのかもしれません。しかし、物語の内容は、愛とは、情とは、人の道とは何か、まさに戦後の日本人が失ったものを問いかけるものばかりです。

これは、日本の良き伝統芸能の一つであり、後世に伝えてゆくべきものと思います。

今回も、演目の間に詩吟が数曲披露され、花を添えて頂きました。特に、今回の来場者数は80余名と多数でありました。演奏した者はもとより会員一同、勇気、元気を貰いました。

本当にありがとうございました。

(2018/06/02)

第61回東京滑川会総会・懇親会

5月26日{土}午前11時30分より大手町サンケイプラザ3階ホールで盛会裏に開催されました。特に、今回は総会に先立ち「滑川の歴史的建造物について」と題し、山形大学教授の永井康雄氏の講演がありました。

氏は私が在職中、度々来滑し本市の歴史的建造物を文科省の補助を得て調査しておられましたので、言わば、旧知の間柄です。氏のご尽力などによって、現在市内に旧宮崎酒造店舗兼主屋や養照寺本堂、城戸家住宅主屋など11件19棟{基}の文化財建造物が国登録文化財となっています。

こうした文化財建造物は、所有者の理解により守り伝えられている貴重な郷土の遺産であり、滑川の歴史・文化を伝えると共にイベントなどの会場としても活用されています。それらをパワーポイントを使い解説されました。意外だったのは参加者が余りご存知でなかったことです。

しかし、故郷を再認識する良き機会だったと思います。総会終了後、懇親会に入り、恒例の新川古代神や越中おわら節などが披露される中、会場のあちこちで再会を喜び合う姿や滑川の話に花を咲かせる風景が見られました。

誰にも心の拠り所として故郷が生きていることを改めて実感しました。

尚、前会長・であり、本会の発展に多大なご貢献をされた山田郁子さんが3月末89歳でご逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

(写真は講演の永井教授、新川古代神踊り)

さて、その後、東京を離れ、高崎で群馬県副知事、荻沢滋氏と再会し痛飲しました。氏は元、富山県総務部長に総務省より出向され、その後本省に戻り、昨年7月より現職であります。

豊富なな行政経験と氏の人柄からして、必ずや活躍されるものと思います。高崎発21時04分発はくたか号で富山に帰りました。思い出に残る2日間でした。

(写真は群馬県副知事、荻沢滋氏)

(2018/05/27)

国立博物館~総理官邸~厚労省ナカヤ会懇親会

濃く淡く 若葉の奥も 若葉かな

誰の句か知りませんが、私の好きな句の一つです。

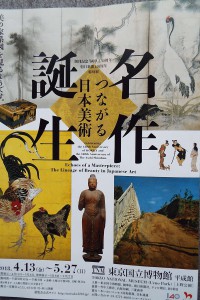

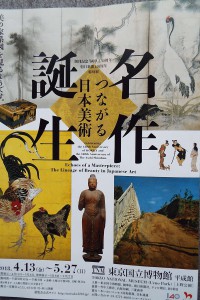

さて、山々が青葉,若葉で覆いつくされる季節の中、5月25日、東京滑川会総会出席の為上京しました。少し早めに富山を出発し、上野の国立博物館平成館で開催されていた「名作・誕生」{つながる、日本美術}を拝観しました。

今回は、テーマが12章に分けられて、国宝、重文を含め約130点が出品されていました。圧巻は私のような素人でも知っている,雪舟、俵屋宗達、長谷川等伯、伊藤若冲、菱川師宣、葛飾北斎、酒井抱一などや、紙面では紹介しきれない名作の数々でした。展示数の多さ、内容、さすが国立博物館です。駆け足で回ったつもりでしたが約2時間かかりました。

次に、総理官邸の首相補佐官・宮腰光寛・衆議院議員を補佐官室を訪ねました。官邸は何度か行きましたが、ここが日本の政治の中心と思うといつ来ても、緊張します。

久しぶりの再会でしたが、しばし和やかに懇談し総理官邸を後にしました。前回は官邸内の野上浩太郎内閣官房副長官を訪ねましたが、今回は訪ロ中の安倍総理に同行の為あいにく留守でした。

(写真は官邸首相補佐官室と宮腰代議士)

その夜19時から例年恒例となっている厚生省ナカヤ会懇親会を富山県赤坂会館で開催しました。今回は第11回であり昨年のように横断幕は掲げませんでした。当日は、安倍政権が最重要法案と位置づける「働き方改革関連法案」が衆院厚生労働委員会で自民・公明両党と維新の会の賛成多数で可決されました。

しかし、強行採決でありました。懇親会での話題は当然それが中心でしたが、私が1点指摘したのは、政府即ち、厚労省が委員会等に提出する資料の数値がずさんなことです。

出席者は前途ある方々ばかりですから、苦言を呈しておきました。いづれにしても一年ぶりの再会を喜び、時の立つのも忘れ夜遅くまで痛飲しました。

(写真は厚労省の方々)

(2018/05/26)

(一社)秋配協総会

5月21日{月}第8回{一社}秋田県医薬品配置協会総会が秋田市山王4丁目2-12、「ルポールみずほ」で開催されました。私は協会の顧問であり、来賓挨拶と共に業界の現状について講演依頼があり出席しました。

それにしても富山から秋田までの交通機関の不便さにには、改めて驚きました。

まず、あいの風とやま鉄道で滑川発7時07分~泊着7時39分、ここで、えちごトキめき鉄道に乗り換え、泊発7時51分~直江津着9時2分、JR直江津発9時22分~長岡着10時25分 乗り換えで長岡発10時29分~新潟着、11時57分、ここでやっと特急「いなほ」秋田行き12時32分に乗り換え秋田着16時4分。

泊、直江津、長岡、新潟と4回乗り換え、実に9時間を要しました。

これを、北陸新幹線で富山発6時19分かがやきで大宮経由で秋田新幹線に乗り換え、秋田着12時30分。つまり午前10時の会議には間に合いません。

結局日本海ルートで前泊。かつては、大阪~青森間には寝台特急「日本海」が2本と特急「白鳥」や金沢~青森間の急行「しらゆき」などがありました。それを利用していた私としては今昔の感ひとしをです。

やはり、北陸新幹線開業の影響をまともに受けた区間です。しかし、この間、読書の時間が出来た事でよしとしました。

さて、私の講演内容は、最近の業界の諸問題。例えば、来年10月予定では消費税は10%に引き上げられます。そうなると、医薬品や医薬部外品は10%、しかし、軽減税率が同時に導入されるので、健康食品や栄養食品などは従来通り8%。精算が煩雑になることを指摘し、その準備をしておくことなどを話し、最後に今年は明治維新から150年の節目の年に当たり、当時の売薬の苦難を乗り越えた歴史を話しました。

例えば、幕末、緒方洪庵のもとで蘭学を学び、のちに渡米、渡欧を通じて西洋文明を吸収した福沢諭吉は明治に入り漢方薬より洋薬を礼賛。また明治4年11月岩倉具視を代表とし大久保利通、木戸孝充、伊藤博文などの遣欧使節が産業や憲法、軍事、法律、医学など視察、帰国後、医学薬学は西洋医学へと傾いてゆきます。しかし、越中売薬は、ただ手をこまねいていたわけではありません。すでに富山の売薬業界は、激動の時代の中で、自らの変革に取り組んでいました。個々の売薬業者がおのおの調剤を行っていた旧来のやり方を改めて、薬を安定した品質で製造できる製薬会社を共同で設立しました。

明治9年{1876}年に設立された調剤所廣貫堂はその先駆けであり、これが現在の廣貫堂に繋がっていきます。製薬会社では、共有した技術や知識をもとに、より良質の薬を提供しようと試みました。和漢薬のライバル、洋薬のノウハウ導入にもためらいはありませんでした。富山では、西洋医学に基づく化学成分を取り入れた薬を、全国でも早い時期から製造しています。

また、人材を育て、知識や技術を磨く場として明治27{1894}年、共立富山薬学校が設立されました。売薬業者の共同出資で誕生した同校は、やがて全国初の公立薬学専門学校となり、薬学教育の系譜は現在の富山大学薬学部へと受け継がれています。

海外市場の開拓にも積極的だった。明治19年{1886}年、ハワイへの進出を皮切りに、現在の朝鮮半島、中国大陸、台湾へ、或いは樺太へと売薬の販路を広げました。日本人がいる地域であればどこへでも、柳行李を背負って薬を届けました。県民の進取の気質の面目躍如たるものあろう。

昭和万葉集巻四{昭和12-14}の中に次の短歌があります。

「慌ただしく、土民の一家落ちのびし、土間に捨てあり富山の薬」

業界あげての取り組みの陰には、顧客との信頼関係を何よりも大切にし、顧客がひとたび災害や不幸に見舞われた時は、商いを離れて献身的に奉仕した多くの売薬商人がいたことも忘れてはなりません。

このように多くの試練や苦難を先人達たちは忍耐と進取の気性で乗り越えてきたことを話し、出席者を激励しました。

総会終了後、昨年秋多年にわたり秋田県民の保健衛生向上と業界発展に尽力され、厚生労働大臣表彰の栄に浴された佐々木隆氏の祝賀会が賑々しく行われました。

翌日、22日富山に帰る人の車に同乗し夕方安着しました。途中、秋田県と山形県の県境にある鳥海山{2236㍍}がとても綺麗でした。

(2018/05/23)

薬神神社春季例大祭

恒例の薬神神社春季例大祭は5月8日{火}午前9時より、加積雪島神社境内にある薬神神社において挙行されました。

これは、1月8日の歳旦祭と違い、商売繫盛の祈願と共に、長年配置薬業に従事し近年亡くなった方々を合祀する機会でもあります。

当日は、約30人程の参列者でありましたが、8名の物故者の氏名が旦尾宮司の祝詞奏上の中で読み上げられ、ご遺族の玉串奉奠もありました。

参列者の中には、現役を引退された人も合祀の話しを聞きつけ、駆けつけた人もおられました。合祀された方々は私にとっても薬業青年部時代から親交のあった人々で、数々の想い出が脳裏を去来しました。引き続き社務所に移動して、業界の近況などを話題にして散会しました。

また、久しぶりにお会いした方々とは、数日後、居酒屋で盃の友情を交わし青年部時代の想い出話に花を咲かせ、時の立つのも忘れ、楽しいひと時を過しました。

(2018/05/08)

県青連創立50周年

富山県配置薬業青年連合会{中屋如貴会長}創立50周年記念式典及び交流会が5月7日富山市千歳町パレブラン高志会館2階嘉月で開催されました。(以下、県青連と略す。)

最初に中屋会長の挨拶のあと、50年の歩みをパワーポイントで紹介されました。

創立は昭和42年8月です。この前後、県下各地で相次いで青年部が発足し、滑川市薬業青年部も同時期、県青連と歩調を合わせ発足しました。私は当時20歳、先輩に誘われ設立総会に参加し、その後、県青連にも一会員として参加しました。

当時の県青連は各地区の青年部同様部員の年齢は35歳以下で、地区青年部は、富山ニッケの会、呉羽アシの会、水橋、浜黒崎、上市、滑川、中部{滑川中加積}射北、中田、高岡の10地区会員数1641名でスタートしました。

この内、滑川は189名、中部146名滑川市内で35歳以下が実に335名もいたことを思うと今昔の感ひとしおのものがあります。

そして、50年。この間、私は滑川市薬業青年部第6代部長{昭和54年ー58年}また県青連では第4代会長{昭和54年ー58年}として、また、全国の第14代会長{昭和55年ー56年}を務め、全国大会へは何度も出席するなど、私にとって人生を語る時、青年部活動を抜きにしてはあり得ません。それ故に、映像で50年の歩みを感慨深く見ました。

さて、映像のあと40周年から50周年までの会長経験者に感謝状の贈呈があり、次いで、来賓祝辞に移りました。最初に、塩川知規県厚生部くすり政策課課長、中井敏郎富山県薬業連合会会長より、それぞれの立場でお祝いと激励の言葉がありました。

次いで、パネルディスカッションが行われました。

テーマは「県青連のこれまでと、今後」

パネリスト・県青連第11代会長・折田・忠氏。 同12代会長・井藤潤一氏。 同15代会長・大間知政憲氏

コーディネーター {一社}全国配置薬協会・事務局長・清水・剛氏

によって活発な討議が行われました。また、会場を埋めた歴代会長などにも意見が求められる中、私は地場産業や伝統産業など多くの業種も問題を抱えていることを指摘する中、この業の素晴らしさを述べ、今年は明治維新から150年。

明治という新しい時代の扉を開いたのは、志を持った青年たちの勇気ある行動だったことを話し、高杉晋作の辞世の句と言われる「面白き こともなき世を面白く 棲みなすものは 心なりけり。」を引用し青年部の今後に期待する言葉としました。

いずれにしても、交流会も含め久しぶりに懐かしいメンバーにもお会いでき、有意義な機会でした。ここで、会長の挨拶を掲載します。

(写真は挨拶する中屋会長)

<挨拶>

昭和40年代初頭、貿易・資本の自由化の波が日本経済を襲い、国内外からの経済攻勢が激しさの一途を増し、富山県の配置薬業界も新時代に対応するため、体質改善が叫ばれていました。

こうした背景の中で、配置薬業に若者の新しい感覚を取り入れようと県内の35歳以下の青年配置従事者1650名が大同団結し、昭和42年8月に現在の富山県配置薬業青年連合会の前身にあたる富山県医薬品配置員青年部連絡協議会が設立されました。

昭和48年には、現在の富山県配置薬業青年連合会に名称を変更し、研修会、配置薬のPR活動、共同事業等を通じて業界発展に努めて参りました。その後、配置業界は個人業者の高齢化や後継者不足、法人販社における雇用難による人手不足、外的な要因として、ドリンク剤等の新指定医薬部外品移行によるコンビニ販売自由化、一般医薬品販売制度の改正、登録販売者試験制度の創設、インターネット販売の解禁など、取り巻く環境は、大きく変化し厳しいものとなっておりますが、一方で平成29年1月にセルフメディケーション税制{医療費控除の特例}が創設される等、追い風となる明るい話題もございました。

現在は、各地区の部員の減少があるものの、活動内容は時代の流れを見据え、より充実したものになり、先輩各位の雅量によって50歳の新たなる旅たちのときを迎えることができました。青年部を卒業された先輩方も今や業界の指導的立場となっておられ、正に喜びに堪えません。創立50周年を迎えたことを機に、今一度、初心に戻り青年部の柔軟な思考力や卓越した行動力で、各種事業の遂行、問題解決に積極的に取り組んでいくよう決意を新たにしている次第であります。

今後とも、富山県配置薬業青年連合会に温かいご指導・ご支援を賜りますよう、会員の皆様はじめ、関係各位にお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

平成30年5月7日

富山県配置薬業青年連合会

19代会長・中 屋 如 貴

(2018/05/07)

日本海開き

春風や 闘志いだきて 丘に立つ 虚子

恒例の滑川高校海洋科による日本海開きが5月1日午後1時より上市川河口滑川市高月海岸で行われました。

これは、かっての水産高校時代の1951年{昭和26年}から始まり、それが海洋高校、そして現在の滑川高校へと引き継がれてきている伝統行事の一つです。今回は再編統合から数えて第7回ですが、通算68回目です。

当日は、1~3年生120名が参加しました。目的は海洋高校の伝統を継承し、滑川高校の生徒のはつらつとした若さと旺盛な心意気で、海に挑む海洋精神と粘り強い意気の高揚を図る。とあります。

天候は薄曇り、微風、気温27℃、海水温度15℃、まずまずの天候でした。

最初に学年ごとに円陣を組み気合いを入れて、私のピストルを合図に3年生が飛び込み、25m先の消波ブロックまで泳いだり、波打ち際で水を掛け合ったりしていました。

この間、太鼓を打ち鳴らし生徒の士気を鼓舞します。3年生が岸に上がったあと次いで、2年生、1年生と繰り返し、最後に全員による遊泳で終ります。海水温度15℃と記しましたが、消波ブロックより沖は17℃程ですが、波打ち際は上市川の真水が入り込むため15℃と低いそうです。

それにしても「日本海開き」とは少々大袈裟に聞こえますが、それ位の気概を持つように!とのことだと思います。

青春、やっぱりいいですね。

写真はスタートのピストルを撃つ私。ピストルを持つ石倉校長と太鼓で鼓舞する私。

(2018/05/02)

花見と入学式

世の中に、絶えて桜のなかりせば

春の心は、のどけからまし 古今和歌集 在原業平

今年の桜は全国的に開花宣言も満開宣言も昨年より一週間程早く、富山松川の桜も開花宣言が出たのが3月27日。その3日後には満開宣言がでました。

富山気象台観測史上最速という。さて、我が家の裏庭に、樹齢約20年程のソメイヨシノと枝垂れ桜が各1本あります。

そのソメイヨシノが4月1日満開で、やはり、昨年よりかなり早かったです。

早速、友人、知人10数名でバーベキューを開催しました。そして桜の枝に、桜に関する一句や一首を吊るし、それを読み上げ盃を交わし痛飲しました。

枝に吊るしたのは

①初桜、折しもけふは、能日かな 芭蕉

②さまざまな、こと思い出す,、桜かな 芭蕉

③見限りし、故郷の山の、桜かな 一茶

③散る桜 残る桜も 散る桜 良寛

④どの枝も、風を喜ぶ、糸桜

⑤櫻花、いのち一ぱい咲くからに、生命をかけて、わが眺めたり 岡本かの子

⑥清水へ、祇園をよぎる桜月夜、こよひ逢う人、みなうつくしき 与謝野晶子

⑦いっせいに、桜咲きたる花びらの、一つ一つに光ありつつ

{注}④と⑦はどなたが作者かは知りません。

さて、以前は小学校の入学式は桜の開花時期と重なっていた様な気がします。だから小学校の校章の多くは「さくら」です。

私の母校滑川高校の入学式は4月9日午後2時から挙行されました。当日は、あいにく肌寒いお天気で、しかも、葉桜。

しかし、挙式が行われた体育館はさすが新入生の清々しい姿に、寒さも忘れてしまう程でした。来賓と多数の保護者の出席のもと厳粛な内に滞りなく終えましたが、やはり、卒業式とは違い涙はありませんでした。

今年の入学生の数は普通科3クラスが1減の2クラス、商業科1クラス、薬業科1クラス、海洋科1クラス、5クラス計200名でした。

彼らの3年間が思い出多き、充実した学生生活であるよう念じ学校を後にしました。

ここで、滑川高校校歌を紹介します。

本校校歌は、北園克衛作詞、岡部昌作曲により、昭和24年に制定されました。

一題目では、朝日に美しく輝く立山連峰に抱かれて、百年の歴史と伝統を誇るこの滑川高校で熱き夢を語り合おう。

また、二題目では、蛍を袋に集めて、その光で学んだといわれ中国の学者 車胤の若き日の苦難を思い、かけがえのない青春の一日一日を大切に過ごしてほしい。

という願いが込められています。

滑川高等学校校歌 (作詞 北園勝衛 作曲 岡部昌)

一 朝日に匂う 太刀の嶺

雲井はるかに 青春の

赤き血に沸{たぎる} 我等の日

加積の郷{さと}の 学舎に

栄えある歴史 うけ継ぎて

祖国をにない 集える我等

二 有磯の海に 風荒れて

思え車胤を 青春の

波のごと迅{はや}し 我等の日

雄々しく潔{きよ}く 血と愛に

鍛えん秋{とき}を 惜しみつつ

理想に燃えて 集える我等

(2018/04/10)

平 昌 の 想 い 出

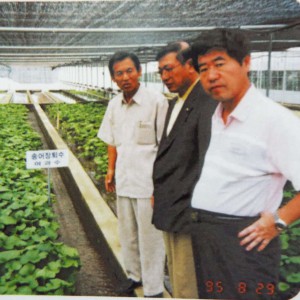

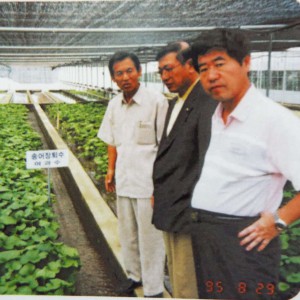

平成7年{1995}8月末当時の県議会議員だった宮腰光寛氏{現、衆議院議員}と二人で平昌を訪問しました。

これは、その2年程前当時江原道道議会議員だった朴、東洛氏が県議会を訪ね、その応接に当ったのが宮腰氏でした。朴氏は平昌在住で、過疎の激しい、産業のない平昌の村おこしの一環として、五箇山のソバと長野県の大王ワサビ園の視察の為来日。

その案内役を宮腰氏に依頼のため、県議会においでになりました。

その後、2年程経ってから栽培が成功したから、宮腰氏に是非とも訪韓の要請がありました。

そこで、以前から親交のあった私に誘いの声がかかりました・そこで、二人で行った訳です。当時、富山と韓国金浦空港とに定期便が開設された直後であり、富山県内の市町村議員と県議会議員で構成する富山県日韓議員連盟訪韓団の日程に合わせ、二人が先行しそののち、ソウルで訪韓団と合流し富山県と姉妹関係にある江原道庁などを訪問しました。

金浦空港には午後4時頃到着。朴氏が迎えに来てくれ、氏の車で高速道路から一般道路で約6時間平昌のホテルに到着したのは午後10時頃でした。早速歓迎パーティーが始まり、私たち二人に対し、相手方は朴氏をはじめ、平昌郡の郡長、郡の教育長など10数名の方々に歓迎を受けました。

日本では戦前郡長制度がありましたが、戦後廃止されました。しかし、韓国ではまだありました。さて、翌日視察しましたが、ソバ畑は一面真っ白い可憐な花を咲かせ、それに大王ワサビ園より輸入した6千株のワサビも立派に成長していました。

また、ワサビ畑を流れた清水でイワナの養殖をしておられました。私は、何度か韓国へ行きましたが、どうしても、ソウルが中心で食べ物は焼き肉やキムチなどで、刺し身などは無縁でした。しかし、韓国には刺し身はあるし特に、朝鮮半島の東側、つまり日本海側ではイカやヒラメなどの姿作りがあるのには驚きました。

朴氏の話では、ソバや刺し身にはワサビが必要だし、そこにイワナを加え一つの産業が生まれたとのことでした。しかし、ここまで来るのにそれなりの苦労もあったことを話されました。ソバ畑、ワサビ畑、イワナの養殖場などの視察のあと、次に行ったのはオリンピック会場になった所です。朴氏の話ではおそらく韓国最後の大規模リゾート開発で、投資額は約400億円程でホテルやスキー場などの建設が始まったばかりでした。

朴氏はここに冬季オリンピックを誘致すると熱く語っておられたのが印象に残っていました。

その後、施設の完成と共に誘致運動が活発に展開され、幾多の困難を乗り越えて、今回の開催にこぎつけました。この時は正直言ってこの地でオリンピックが・・とは思いも考えませんでした。

この建設現場の視察のあと日本海側の軍事境界線やかっての金日成主席の別荘なども朴氏のおかげで見学できました。また、前述した刺し身も食することができたのも想い出の一つです。その後、議員連盟のメンバーとソウルで合流し江原道庁をはじめとして各所を視察しました。

ただ、残念ながら朴、東洛氏は平成11年頃国際電話で訃報が入りました。

二人で話し合った結果、その時、既に国会議員になっておられた宮腰氏がわざわざ平昌での葬儀に参列されました。宮腰氏の律儀な人柄の一面を見た思いでした。

写真は朴、東洛氏、宮越光寛氏とワサビ畑で{平成7年8月29日}。

もう一枚は江原道庁で宮腰氏と県議会議員・森、雅志氏{現、富山市長}と共に。{同年8月31日}

(2018/03/31)

広野あさみ選手母校を訪問

3月29日午前11時平昌オリンピックスノーボード女子スロープスタイル、ビッグエアー日本代表として出場した広野あさみ選手が日本代表の青いブレザーに身を包み母校の滑川高校を訪れた。校長先生や当時の担任、部活の担当先生方の大きな拍手に迎えられ校長室に入りました。滑川高校卒業生からオリンピックに出場したのは、昭和43年メキシコオリンピックのレスリングの故堀内岩雄さん以来、実に50年ぶりです。

彼女は在学中はソフトテニス部に所属し、当時の先生の話では運動神経はどの分野を取っても抜群だったそうです。彼女の話では在学中から家族の影響でスノーボードを始め、雷鳥バレーでよく楽しみ、卒業後、新潟のスポーツ専門学校に進み本格的に始めました。

その後、メキメキ腕を上げ、卒業後、世界大会や多くの国際大会で結果を出し今回のオリンピック代表の切符を手に入れたそうです。

結果はスロープスタイル12位でしたがオリンピックの12位ですから凄いと思います。ただ、強風には悩まされたそうです。

そして、オリンピックとワールドカップとの違いは、やはり、オリンピックは日本中が注目し、日本からの応援団の大声援や選手村や食堂での他競技の各国の選手とのふれあい。スケートの羽生結弦選手や宇野昌磨選手などと話をする機会が会ったこと、それにもまして、開会式や閉会式の感動はワールドカップや国際大会とは比較にならないものだったそうです。それらは彼女にとって貴重な体験であり忘れられない思い出になったそうです。

彼女の言葉を紹介します。

「一歩一歩階段を上がってきて、やっとたどり着いた。諦めなくてよかった。」

「たくさんの方々のおかげで、ここまで来られた」

「1人でも、1人じゃない。」

先生方に感謝の言葉を述べての帰国報告会でしたが、校長先生より機会を見て全校生徒に話をしてもらいたいとの要望に快く引き受けてくれました。

同窓会として些少の餞別しかお渡しできませんでしたが、色々な分野で同窓生が活躍していることは、嬉しいことであり、また、誇りにも思います。彼女は今後富山に拠点を置き、スノーボードの普及や指導に当たるそうです。益々のご活躍をお祈りいたします。

「1人でも1人じゃない」の色紙を持ち記念写真を撮りました。

(2018/03/29)

叙勲祝賀会

大いなる 叙勲の花は咲きにけり 更なる飛躍 米寿目指して

3月20日{火}午後6時富山第一ホテルで吉田昌雄さんが、昨年秋の叙勲で旭日単光章受章の栄に浴され、その祝賀会が開催されました。吉田さんは、医薬品配置販売業を通じて、地域の保健衛生への貢献とともに、関係団体の役員として業界の発展に尽力された功績は大きいものがあります。

現在{一社}富山県薬業連合会副会長や富山県医薬品配置協議会会長などの要職にあるほか、全国配置家庭薬協会配置部会長、富山県薬業配置部会連合会会長、同、北海道部会長、同、栃木県部会長、などを歴任し、その功績が認められたものと思います。

そんなことで、氏の祝賀会は、私も参加しましたが、すでに昨年12月13日{一社}富山県薬業連合会主催で、また、北海道部会によって本年1月17日開催されました。

しかし、その二度の祝賀会に出席出来なかった多くの薬業人から、もう一度開催の声が寄せられました。そこで、1月に入り本人を含め、世話をして頂ける人が集まりました。

その結果、氏が会長を務めている富山県医薬品配置協議会が中心となり、氏が副会長の滑川市薬業会と配置薬業千歳会に打診したところ、快く賛同を頂きました。

そして、発起人代表として協議会の顧問であり、氏とは長年の付き合いがあり、公私にわたりお世話になったことから、不肖私に強い要請があり引き受けました。

世話人会の話し合いで、今回の祝賀会の対象をできるだけ過去の祝賀会に出席していない人。出席者数は88名とした。それは、氏が受章された時は77歳。つまり、喜寿であります。これからも88歳、米寿まで、まずはご活躍を。そんな思いで88名としました。

結果は、案内状を出していない方も出席希望があり100名近い出席者となりました。

これも吉田さんの人徳の表れだと思います。

式は {敬称略}

①開会のことば 発起人、滑川市薬業会会長、荒井義博

②発起人代表あいさつ 富山県医薬品配置協議会顧問、中屋一博

③来賓祝辞 富山県知事代理 県厚生部長 前田彰久

富山県議会議長 稗苗清吉

滑川市長代理 副市長 石川忠志

{一社}富山県薬業連合会会長 中井敏郎

{一社}全国配置薬協会会長 塩井保彦

引き続き、富山県医薬品配置協議会より記念品贈呈

次いで、吉田さんのお孫さん8名が壇上に上がり、吉田御夫婦に花束を贈呈。

さすがこの時お2人は目を細め、嬉しさいっぱいのお顔でした。

次いで、吉田さんから感極まった表情でお礼のことばがあり、河上宗勝{一社}全国配置薬協会配置部会長の発声で乾杯があり懇親会に入りました。

宴の途中で、アトラクションとして、津軽三味線が披露されました。

中締めの万歳は今家英明滑川商工会議所会頭が行い、閉会のことばは宮崎吉美発起人千歳会会長が述べ盛会裏に終了しました。

特に、印象に残ったのは、家族のテーブルに吉田さんの御両親の写真が置かれていました。

いかにも、吉田さんの人柄を示すものであります。草葉の陰からこの度の受章をきっと喜んでおられたと思います。

(2018/03/21)

滑川高校卒業式

3月2日{金}午前10時より234名の卒業式が多数の来賓、保護者出席のもと挙行されました。本校は普通科1学年3クラス、商業科1学年1クラス、薬業科1学年1クラス、海洋科1学年1クラス、新川地区では最大の総合学科を擁する県立高校です。毎年卒業式に招かれて出席している1人ですが、今回特に感じたことを記します。

①石倉校長の式辞は、地球の成立ちから、氷河期の到来、恐竜の絶滅、ダービンの進化論哲学者、パスカルの「人間は考える葦である」などを引用し、強い者が生き残り、弱い者が絶滅するのではなく、環境の変化に柔軟に対応してきた者が生き残ってきた例を上げてこれからの人生を重ねあわせ,示唆に富んだ式辞でした。

②在校生から卒業生への送辞は、蛍の光を在校生全員で合唱する中、在校生代表が登壇し、3年生に対し部活や生徒会活動を通じて指導を受けた数々の想い出を語り、先輩が築いてきた本校のよき伝統を引き継ぐ決意と感謝の言葉でした。

③卒業生から在校生への答辞は、仰げば尊しを卒業生全員が合唱する中、卒業生代表が登壇し答辞が述べられました。内容は、3年間の想い出を一つ一つ丁寧にに述べ、在校生と教職員への皆さんへの感謝と御礼の言葉でした。そして、様々な想い出を胸に新たな人生を歩んでゆく力強い決意表明でした。

答辞は女子生徒で約20分と少し長かったですが、長さを感じさせない内容で、送辞、答辞、どちらも素晴らしい内容で感心して聞いていました。

最後に、卒業生は、平昌オリンピックがNHKで放映された時 流れたSEKAI NO OWARIの「サザンカ」の曲に送られて退場しました。卒業生を送る曲としては素敵な曲でした。それにしても、130年余りも前に作られた「蛍の光」と「仰げば尊し」の歌詞が素晴らしい。やはり、よきものは何時までも残さねばならないと思います。

参考まで

「蛍の光」 蛍の光 窓の雪・・・の歌詞は、古代中国の「晋」の学者車胤が{貧しくて灯油が買えないため、蛍を集めてその光で書を読み、同じく孫康が雪明かりで勉強した}という 故事からとったもので、一生懸命勉強することを{蛍雪の功}といった。

原曲はスコットランド民謡で、明治14年刊行の「小学唱歌集」に「蛍」の題名で発表されたが作者不詳である。スコットランド民謡を敢えて翻訳しないで、「徳性涵養」の教育方針から、道徳的な詩がはめこまれた。

{注}滑川高校校歌二題目に「思え車胤の青春の」とでてきます。

「仰げば尊し」 明治17年に日本で初めての音楽教材集「小学唱歌集{三}」に載っている。ところがこの歌の作者については、編集に関係した人たちの誰かだろうといわれているが、判っていない。外国の民謡らしいという説にも根拠がなく、もし日本人の曲であるとしたら当時としては非常に珍しい、西洋風の長音階である。

戦後の一時期、卒業式にこの歌が歌われることに教師側が抵抗を感じたことがあっが、//PTA/側が卒業式はこの歌でなければ承知しなかった。映画「二十四の瞳」でこの歌をテーマ曲に使い、多くの人々を感動させたのも、この歌に対する感傷性が大きかったせいではなかろうか

発行日平成4年1月31日 CBSソニーファミリークラブ「心のうた、日本のうた」より

(2018/03/02)

滑川高校同窓会入会式

春の苑 紅匂う桃の花 下照る道に 出で立つ乙女 大伴家持

3月1日{木}滑川高校3年生234名の同窓会入会式が卒業式の前日行われました。これは、本校の卒業生が卒業と同時に同窓会の一員になることを自覚し、誇りと自信を持ってこれからの人生を歩んでほしい。そんな願いも込められていると思います。

それを感じるのは、例えば、プロ野球ロッテ球団の石川投手が活躍しているニュースに接したりする時です。直近で言えば、平昌オリンピックスノーボード女子スロープスタイルとビッグエアの2種目に出場したのが本校出身の広野あさみさんです。でも、ほとんどの人は彼女の存在は知らなかったと思います。しかし、それを知った時、生徒諸君は歓喜したそうです。母校、同窓会、故郷とはそんな存在なんだろうと思います。目には見えないけれど、人それぞれの心の拠りどころとして、生き続づけるものです。

そして、私は、挨拶の中で平昌オリンピックのメダリスト達の話を紹介しました。

①羽生結弦選手

「私は、昨年11月9日 NHK杯公式練習での怪我がなく、順風満帆でオリンピックに出ていたら、今日の金メダルはなかったと思う。」つまり、怪我をしたことによってから多くのことを学び、人として一回り大きくなったとの意と思います。

②小平奈緒選手

与えられるものは有限。自分から求めるものは無限。メダルは私が戦ってきた証であり、皆さんに支えてもらった証。好きな言葉は求道者、情熱、真摯

つまり、色々な人からアドバイスや支援を受けても有限である。しかし、一つの道を極めようとする情熱や真摯な姿勢があれば無限である。そんな意味かも知れません。

③広野あさみ選手

オリンピック出発前、富山でインタビューに答えて、「一歩一歩階段を上がってきて、やっとたどり着いた。諦めなくてよかった。」そして、色紙に「1人でも1人じゃない。」と揮毫した。

また、選手のほとんどに共通した発言は①家族に感謝。②選手に感謝。③コーチ、監督に感謝。会社に感謝。④今日まで支えてくれた関係者と声援を送ってくださった国民の皆さんに感謝。など感謝、感謝の連続でした。

今回の平昌オリンピックが多くの国民に感動と勇気、元気を与えてくれたのはそれぞれの競技内容の素晴らしさや、女子スピードスケート500m競技で一位の小平奈緒選手と2位の韓国、李相花{イサンフアン}選手とが涙を流し健闘を讃え、抱き合うなど数々の感動のシーンがありました。

しかし、それ以上に感動したのは、選手達の口から発せられる他者への思いやりの心と感謝の気持ちの大切さを改めて教えてくれたことに国民が感動したのだと私は思います。

広野あさみ選手は帰国後、予選は通過出来なかったけど人生で貴重な経験だったし、手袋に「1人じゃない。」と書き込み滑ったことを話し、滑っている時は1人でも、決して1人じゃない。多くの人に支えられ、声援を頂いているからここで滑ることができた。だから決っして自分は1人じゃない。改めて思った。と述べておられます。

私は、これらを紹介し生徒諸君が明日から社会人としてスタートする人、また、進学する人、それぞれ歩む道は違えども、決して1人じゃない。家族、友人達、恩師など、多くの人が君たちの周りにいて声援を送っている。その中に母校があり同窓会があることを同窓会長として話をし、洋々たる前途に幸多きことを祈念し、話を終えました。

参考まで本校出身者でオリンピック出場は1969年{昭和44年}のメキシコオリンピックでのレスリングの堀内岩雄氏以来49年ぶりです。

(2018/03/01)

滑川室内温水プール

裏庭に 膨らむ 今日の芽吹きかな

北陸地方を襲った寒波も峠を越し、我が家の裏庭の残雪の割れ目から、蕗の薹の蕾が顔を見せるなど、春の訪れを感じさせる季節となりました。 先日、ある市民の方と滑川温水プールについて話をする機会がありました。 その方、言わく、利用料金が安くならないか?であります。私は、はっきり言って反対しました。

現在の温水プールの利用料金は、 大人420円 高校生250円 4歳以上の子供120円

ちなみに他の施設はというと 市民交流プラザあいらぶ湯 大人620円 小人310円 タラソピア 大人850円 小中学生は毎月第四土、日のみ利用可で、小学生400円 中学生600円

各施設には、それぞれに回数券や高齢者の割引制度など独自の企画があります。さて、料金が安いか、高いかは、そもそも施設の目的も利用者の利用満足度も違う訳ですから、一概に金額だけでは論じられないと思います。 ただ、自らの健康は、自らが守る。当然のことと思います。病院は病気になって始めて行きます。しかし、人は健康を長く維持するために、医薬品や健康食品、或いは、トレーニングジムを利用したり、食生活で改善を図ったりします。様々な対応がありますが、やはり、それ相応の対価が必要です。 そこで、本市に現在の室内温水プールが建設された経緯について多少記しておきます。

平成4年頃から市内の水泳関係者を含め、2万人をこえる署名を添えて市、当局、市議会に「市営温水プールの建設」の陳情が行われた。昭和60年に滑川市総合体育館、平成3年武道館が建設されました。他市にあって本市に無いのは温水プール。そんな思いが陳情活動に繋がったと思われます。当時はバブル経済の真っ只中、全国各地の自治体が地域活性化の名のもと、競うようにハードな施設の建設ラッシュです。竹下首相のふるさと創生として、全国3300余の自治体にそれぞれ1億円を配ったのもこの時代です。国も地方も多少財政に余裕がありました。現在と比較すると実に羨ましい限りです。

しかし、本市は滑川中学校と早月中学校の2校の新築を計画しており、建設費は一過性であるが、問題は年間の維持管理費です。当時の試算では3500万円から4500万円程とされました。果たして本市の財政で毎年これだけの支出に耐ええるか?これが議論になりました。そんな時、全国各地で温水プールの運営に携わっているのが、公益財団法人・体力つくり指導協会{事業本部・東京都江東区大島1丁目2-1}でありました。

当時の理事長は日本レスリング協会の笹原正三氏であり、その人脈の中に現在滑川市名誉市民の福田富昭氏がおられ、そんな縁でこの協会に運営を委ねる話が持ち上がりました。 その結果、市内に温水プールがないことも考慮し、準市民プール的な存在とし、幅広く市民に利用できるように要望を付け、土地は無償貸与とし、建物は体力つくり指導協会が建設し、市は、その建設費の48%の補助と、運営管理補助金を出すこととした。

当時の資料を見ると

・竣工式、施設オープン平成6年7月6日

・建設費 総費用444,960千円 ・市の補助 213,580千円(約48%)

・市の運営管理補助金 年間13,440千円 ・利用料金 大人300円

・プール 25m×7コース、水深1,2m 室内温水プール

・子供から大人までの水泳教室も開催する

厚生連滑川病院も準市民病院的な施設として、市より補助金が出ています。温水プールのような建設、運営方法は近年では氷見市民病院があります。病院の建設費は氷見市が負担し、管理運営は金沢医科大学がおこない、温水プール同様に市が補助金を出すものです。 この様な経緯を考える時と、もし利用料金を下げると片方運営管理補助金の引き上げが求められる可能性も出てきます。それでなくとも平成6年から今日まで25年余この間補助金は全く同額です。

しかも、燃料の灯油が平成6年は1㍑約50円が平成29年には1㍑約90円と上昇しています。消費税も当時の3%から現在では8%になり、当然のことながら賃金も、また、各種の維持費も25年間の間でそれなりに上がっていると思います。

しかし、利用料金の300円が20年間続き現在の420円になったのは平成26年です。

別に、私は、協会の肩を持つわけではありませんが、これだけ長期間運営管理補助金や利用料金が据え置かれて来たのが不思議なくらいです。仮に、補助金が上がるとすれば、その差額分は当然のこと市民の税金が投入されるわけです。

いずれにしても、市直営のプールであったら運営管理費は協会への補助金の数倍になることを思うと、全体的に見て利用料金の420円は止むを得ないと思います。 反面、体力つくり指導協会の経営努力は相当なものと思います。

その為にも1人でも多くの市民がプールを利用することです。そして、市民の健康づくりに貢献する施設として、愛され、親しまれる温水プールとなるため、行政、市民、協会が連携してゆくことが大事であると思います。

(2018/02/23)

手嶋龍一氏講演会

1月29日{月}滑川商工会議所新春講演会が同所で開催されました。

講師は、外交ジャーナリスト・作家手嶋龍一氏で、演題は「激動の2018年を読み解く」~緊迫する東アジア情勢と日米同盟~でした。

最初に氏の奥さんが、富山市呉羽出身であることやその、親戚が高橋正樹高岡市長であることなどを紹介し、富山県とは縁があり、講演依頼があると断れないなどユーモアを交え本題に入りました。

まず、朝鮮半島情勢における、日・米・韓と北朝鮮の動き。一触即発の米国と北朝鮮の中で、かってキューバ危機と言われたケネディ大統領とフルフチョフ・ソ連首相との心理的駆け引きの中で、ケネディ大統領の海上封鎖の決断。

2001,9,11テロからサダムフセイン大統領捕捉までの経緯やその後のテロリストの拡散とI,Sの現状。

また、最近のトランプ大統領の突然のTPPやパリ協定への復帰を示唆する突然の発言の真意。台湾海峡での不測の事態の回避など、氏のNHKワシントン支局在職や、長い米国滞在そして外交ジャーナリストとしての豊富な知識と情報などを織り交ぜての内容の濃い講演会でした。

時間の関係で質問が出来なかったのは残念でした。

講演を聞いて、私が質問したかったのは、米・中関係です。

私見ですが、習近平主席は昨年秋の人民代表者大会で5年後の任期以降も視野に入れた党人事を含め、毛沢東と並ぶ、いや、それ以上の地位と権力を手に入れたといわれています。

そして、彼の野望は彼の任期中に台湾を本土に帰属させる、もしくは、そのメドをつけることにあるのではないだろうか。これが実現すると毛沢東をこえて中国の歴史に名を残すことになるだろう。

そんな中、昨年11月トランプ大統領が訪中した。北京の故宮博物院では貸切で見学するなど予想外の大歓迎を受けました。そして、首脳会談も行われましたが、私が不思議に思うのは、従来、米国は必ずと言っても良いくらい

①人権問題を取り上げている。しかし、今回、その点には触れられた形跡はない。

②南シナ海での中国の覇権についても、ほとんど言及がない。米国と中国とは水面下で何らかの密約があったのではないか?

例えば、中国は米国に対し、①と②加えて台湾問題は内政問題だからこれには触れるな。その代り、28兆円の経済援助や国連安保理に於ける北朝鮮への経済制裁決議には協力する。

こんな疑問を私は感じます。トランプ大統領は米国ファースト。米・中の貿易不均衡の是正に28兆円の手土産を訪中の成果として高らかに謳っています。この点を含め、何点か質問したかったのですが残念でした。

いずれにしても有意義な講演会でした。

(2018/01/30)

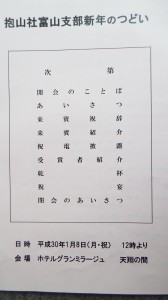

抱山社新年のつどい

1月8日12時より書道の抱山社富山支部{阿波加蒼岳支部長}の「新年のつどい」が魚津市のホテルグランミラージュで会員ら120名の多数の出席のもと、盛会裏に開催されました。

経澤青汀氏の司会で始まり、阿波加支部長が開会の言葉を述べる中、昨年12月まで2か年県書道連盟委員長の要職務め、無事退任できたのも皆様のご協力の賜物と感謝の言葉もありました。

尚、新委員長に就任されたのは、富山市在住、河合蘆洲氏であり、二代続いて滑川高校卒業生であることは私や同窓生にとっては嬉しい限りです。

次いで、抱山社の大平匡昭会長が年頭の言葉を述べ、「意気盛んに、色々なことにチャレンジし、自分の書を作るよう頑張って下さい」とご挨拶がありました。

このあと、昨年の創玄展や日展、毎日書道展、県展などの入賞者の紹介がありました。引き続き、来賓祝辞、乾杯のあと懇親会に移りました。

カラオケあり、各社中のかくし芸あり、大平会長の今年の干支「戌」の色紙のじゃんけん大会があるなど、終始和やかな雰囲気で進められました。最後に大平会長のお父さんである、故、大平山涛先生{朝日町、名誉町民、文化功労者}が好まれた「星影のワルツ」を全員で合唱し、閉会の言葉をもってお開きとなりました。

私は、幼稚園~小学生時代の数年間、大平山涛先生に教えていただいたご縁もあって、そんな立場でも器でもありませんが、現在、抱山社富山支部の顧問を務めています。

また、河合蘆洲氏には、平成25年10月、滑川高校創立100周年記念事業の一環として、校舎正面玄関左手にある校歌を記した記念碑に、揮毫していただいたのが河合蘆洲氏です。

筆一本 変幻自在に運びつつ 墨痕鮮やか 幽玄の世界

(2018/01/09)

薬神神社歳旦祭

1月8日恒例の薬神神社歳旦祭が旦尾宮司のもと、配置薬業従事者、配置薬メーカー、行政などの関係者が集まり執り行われました。

当日は、多少肌寒いお天気でしたがむしろ凛とした雰囲気で、今年1年の商売繫盛、家内安全を祈願するには相応しいと私は思いました。

その後、社務所に移動して業界の情報交換や、それぞれの抱負や近況を語り散会しました。

ここで、薬神神社の縁起由来について記しておきます。

薬神神社{元、静岩社の再興社}

鎮座地 滑川市加島町2050{加積雪島神社境内}

祭 神 神農 大己貴命 少彦名命

宮 司 旦尾嘉孝 櫟原神社宮司兼務社

境内地 加積雪島神社境内地内に鎮座す。{前巾₃3,5間、奥行10間、35坪、玉垣で囲む

由緒沿革

本社は明治13年6月創建静岩社{明治12年11月滑川町売薬業者の勧請}は櫟原神社の末社として社殿の建立経緯は不詳で暫く旦尾神主邸内に鎮座され、明治40年10月保寿堂庭内に社殿建立し祭神の鎮座を上申したが、許可がなかったので御影の鎮座を仰ぎ薬師社として奉斎崇敬していた。

昭和30年10月全市の売薬業者及び市内製薬会社の奉賛金募財により昭和32年加積雪島神社境内地に社殿建立し、祭神大己貴命、少彦名命神農神を合祀し薬神神社とて業界信徒奉斎しているも、叙述の因縁あり一社創建でなく静岩社の再興社殿である。

社 殿 神殿 4尺×4尺×3尺{神明作り高棟小洞社殿}昭和31年10月8日建立

コンクリート高造り基礎盤

境内構築物 社標「薬神神社」揮毫 文学博士 山田孝雄

寄進 昭和31年10月8日 願主 崇敬者一同

鳥 居 小型 寄進 昭和31年10月8日 願主 斎藤清兵衛 同ソノ

洗 心 寄進 昭和31年10月8日 願主 水橋吉助 外16名

神 灯 {木製高柱造り} 昭和31年10月8日建立 願主 崇敬者一同

薬神神社 奉賛会会長 水口誠一

{滑川市神社誌 滑川市神社氏子総代会編 昭和63年10月15日発行より抜粋}

追 記

山田孝雄{よしお}富山市出身 {1873~1958 85歳没}

国文学者 歴史学者 独学の人 東北帝国大学教授 昭和32年富山県出身者として初の文化勲章を受章、同年富山市名誉市民。

この山田氏に社標の「薬神神社」の揮毫を依頼したのは広貫堂の関係者で幅広い人脈を持っておられた蜷川政義さんといわれています。

また、社殿を風雪から守る為に覆いを建設したのが昭和63年、石灯篭2基を新調し玉垣等の修理をしたのは平成10年5月8日、次いで平成25年1月8日「先人の像」が建立されました。

まさに、滑川地区配置家庭薬協同組合の方々や多くの先人達の並々ならぬご尽力のお陰であることを忘れてはならないと思います。

(2018/01/08)

謹賀新年

平成29年{2017}はすでに地平線下に没し、ここに、輝かしい平成30年{2018}の陽は昇りました。

今年の干支は「戊、戌」干支は本来「十干{五行思想に基づいた、木,、火、土、金、水}を更に、陰陽二極に分けた「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、葵」と「十二支」の{子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥}との組み合わせで60通りあります。

十二支は12種類の動物の名前が当てられいますが、これは庶民にも分かりやすいように後付けで動物の名前を当てたと言われ、「戌」はもともと「滅」と書いていたといわれています。

(「ほろぶ」という意味で、草木が枯れる状態、すべてのものが土の中に還っていくような状態を表しているという。「滅」の「サンズイ」と「火」を取って「戌」になったという。)

「戌」自体には「作物を刃物で刈り取り、一まとめに締めくくる」という意味があり、収穫、剪定がイメージされます。

一方、十干の「戌」は陰陽五行では「陽の土」に当てられていて、日本では「土の兄{つちのえ}ともいう。十干を順位づけに使った場合、「戌」は五番目に当たり、方位は中央、時刻は午前4時から午前6時までを「戊夜{ぼや}」という。「戊」の文字は「茂」に通じ植物の成長が絶頂期にあたることを意味しているという。

しかし、樹木が繫ると風通しや日当たりが悪くなって虫が湧いたりして、樹が傷み、枯れてしまうことがあります。そこで、思い切って剪定しなければならなくなるというのが「戌」の意味。当たるも八卦当たらぬも八卦というが、さて、今年の政治、経済、そして自身の一年はどんな一年であるだろうか?

元旦や、知らぬ月日は 美しく 汀女

処で、今年は明治維新から150年の節目の年です。「戊辰戦争」といわれるのもこの年慶應4年、明治元年、1868年が「戊の辰年」の干支に由来しています。

その、明治維新の扉を開けたのは、志を持ち、私情なき、国を思う勇気ある青年たちの行動でした。

そこで、幕末から明治にかけて活躍した人々の明治元年当時の年齢を上げてみました。(満と数えで誤差ある場合あり)

勝海舟46歳。岩倉具視44歳。西郷隆盛41歳。松平春嶽41歳。大久保利通39歳。木戸孝充36歳。

松平容保34歳。井上馨33歳。徳川慶喜32歳。板垣退助32歳。後藤象二郎31歳。山県有朋31歳。

伊藤博文28歳。陸奥宗光25歳。

加えて、志半ばで倒れた人物として、

坂本龍馬33歳.中岡慎太郎30歳。吉田松陰30歳。高杉晋作29歳。橋本左内26歳。久坂玄瑞25歳。

因みに、昭和16年12月8日第二次世界大戦開戦時、昭和天皇は40歳。明治天皇も明治元年は15歳であったことを思うと、当時の平均寿命を考えても驚かざるを得ない。中でも勝海舟は明治32年76歳 徳川慶喜は大正2年77歳 明治天皇は明治45年60歳で亡くなったが、江戸時代という極めて封建的な武家社会と明治という近代国家へ歩みだす中で文明開化の嵐と日清、日露両戦争を僅か半世紀の間に体験した彼らは、世の変遷をどの様に感じたであろうか?

いづれにしても、今年は全国各地で明治維新150年のイベントが企画されています。

NHK大河ドラマ「西郷どん」もその一つであろう。

最後に吉田松陰の言葉の一つを記しておきます。

夢なき者に理想なし。理想なき者に計画なし。計画なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし。

(2018/01/01)

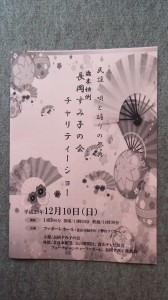

「民謡、唄と踊りの祭典・歳末恒例・長岡すみ子の会」チャリティーショー

『十二月、ひと日ひと日が、消えてゆく』

誰の句か知りませんが、私の好きな句の一つです。本来12月の1日も、11月の1日も消えてゆくのは同じです。しかし、12月の1日は過ぎ去るのが早いような気がします。

さて、「民謡、唄と踊りの祭典・歳末恒例・長岡すみ子の会」チャリティーショーが12月10日(日)午後2時より、富山市婦中町ファボーレホールで400名以上の多数の来場者を迎え盛会裏に開催されました。チャリティーショーですから、前回の善意は、富山県文化振興課、公益財団法人日本民謡協会、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本・富山に寄附されました。

最初に、長岡さんとは・40年来のお付き合いがあるという片山学園理事長、片山浄見氏の挨拶のあと、オープニングとして、伊勢木遣り・道中唄~伊勢音頭~正調伊勢音頭~合唱~合奏・踊り、筏井豊華城と華の会・梅津千恵子と千鳥の会の皆さんにより賑やかに幕を開けました。

引き続き、≪お国めぐり・その1≫で8曲・≪未来のかがやき≫ジュニアたちで4曲・≪お国めぐり・その2≫で8曲・次いで、本日のゲストコーナーとして、ジャズシンガー・早奈さんによる民謡とは違った趣のあるクラリネットの演奏を楽しんだ後、≪長岡すみ子コーナー≫として、①寿ぎ舞扇・踊り・千鳥の会・②布橋おんなみち・③新川古代神・踊り・華の会・④十勝馬唄・⑤酒造り祝い唄・踊り・華の会・千鳥の会ですみ子節を熱唱、会場を沸かせました。

最後に・出演者と会場が一体となって・富山いきいき音頭を合唱しフィナーレとなりました。

また、昨年のチャリティーショーを聞いて民謡の素晴らしさに感動した東京出身富山赴任の24歳の青年が民謡教室に入り、僅か1年余りで・帆柱起し祝い唄を唄ったり・三味線を弾いたりしているのには驚きました。本人の努力やセンスもあろうとは思いますが大したものです。いずれ東京に戻る時まで1曲でも多く覚えたいとのことでした。

また、国の経済産業省から富山市に出向している職員の方が長岡すみ子さんとの出逢いが縁で民謡を習い、みるみるうちに上達し出演しておられました。内科の医師がいたり、年齢も小学生から92歳と職業も年齢も性格も違う者が民謡が好きだ‼この1点で心が一つになる。素晴らしいことです。

特に、教室の生徒さんの中に中村姉妹がいて、姉の寿美澪さんは高校時代の平成23年越中おわら節全国大会で優勝。妹の寿美優さんは平成25年の越中おわら節全国大会で優勝。姉妹で優勝とは凄いことです。

また、妹の寿美優さんは本年9月石川県で開催された山中節全国大会でも優勝するなど立派な後継者の育成と民謡の普及に努力される中、地域社会への貢献活動も展開されている長岡すみ子さんには心より敬意を表したいと思います。

師走の中で、楽しいひと時を過ごせたことに感謝、感謝の半日でした。

(2017/12/11)

『世界に羽ばたく、薬都とやま大会』

11月24日(金}午後1時30分表題の大会が、主催{一社}富山県薬業連合会によってパレブラン高志会館、カルチャーホールで開催されました。

これは、従来富山県薬業業者大会として配置薬業を中心とした大会でしたが、昨年50回の節目を迎える中、平成27年の富山県の医薬品総生産額が過去最高の7,325億と初めて全国1位になったことなどから、表題のように改称し新たにスタートしたものです。

参考まで10年前は富山県の医薬品総生産額が2千6百億円、全国第8位でした。

当日は、第一部として、富山県知事より、薬事功労表彰として6名、{一社}富山県薬業連合会長表彰として同じく6名の方々が表彰の栄に浴されました。

次いで来賓祝辞のあと第二部として、

◆基調講演

『日本の医薬品産業の今後の方向について』

厚生労働省、大臣官房審議官 森 和彦氏

◆パネルディスカッション

「くすりの富山の目指すべき方向性について」 ―生産額日本一から、1兆円産業へ―

【パネリスト】

内閣府食品安全委員会事務局 評価第一課長 吉田易範氏

厚生労働省 医薬・生活衛生局総務課 薬事企画官 紀平哲也氏

富山県薬事研究所長 高津聖志氏

{一社}富山県薬業連合会長 中井敏郎氏

コーディネーター {一社}富山県薬業連合会 専務理事 高田吉弘氏

によって行われました。

尚、当日公務の為欠席された、厚生労働省、保険局医療課、薬剤管理官、中山智紀氏からは富山県くすり政策課課長時代の思い出や提言がメッセージとして読み上げられました。

特に、森審議官は富山市出身、吉田、紀平両氏は国から県に出向され、くすり政策課長などを歴任される中、薬業の振興に尽力され今日の1兆円産業を視野に入るまで成長した産業に押し上げた功労者の方々です。

また、高津氏も富山大学薬学部卒業のご縁で薬事研究所長に招聘し着任以来10年、産、官、学、連携のもとさまざまな改革を行い、数々の成果を挙げられ、とやまの薬、の発展に寄与されています。

今回は①「薬都とやま」の現状 ②「薬都とやま」の強み ③「薬都とやま」の目指すところ。

をそれぞれの立場で提言や発言をされました。

配置薬業業者、配置薬メーカー、医薬品製造メーカー、製薬原料関係者など立場の違いはあるものの有意義な大会でした。要は「とやまの薬」が発展することは、それに付随する産業にも大きな影響があることです。

例えば、紙、段ボール、印刷、びん、チューブ業界や雇用の場の確保など、色んな産業に影響を与えます。

明治以降の富山県の近代化に薬業は大きな役割を果たしましたことを見ても理解出来ると思います。配置薬業に関しては、高騰する医療費、国策として推し進める「セルフメディケーション」のなかで配置薬業の役割など示唆に富む提言もありました。

また、高津所長の、伝統の継承と新事業の挑戦、つまり「継承と新たな創造」そして「くすりのことなら、富山へ」この言葉が特に印象に残った大会でありました。

(2017/11/25)

長岡すみ子さんを囲んで

11月19日{日}我が家において、久し振りに民謡歌手 長岡すみ子さんをお招きし、町内の友人18名が参加して、民謡あり、雑談あり、わいわい、がやがや、3時間余り楽しいひと時を過ごしました。

実は、私の妻と彼女は滑川高校時代のクラスメイトであり、以前からお付き合いがあり、時々、我が家で民謡を聞かせてもらっています。

現在、彼女は民謡教室を数か所持っており多数の生徒さんがいて、その中から越中おわら節の全国大会で優勝したり、各種の全国大会でも優秀な成績を上げている方が何人もおられます。このように後継者の育成と民謡愛好者の底辺の拡大に日夜努力される中、チャリティーショーを開催したり、社会貢献にも大きく寄与されています。

私は配置薬業時代の出張先は、秋田県や宮城県など民謡の宝庫と言われる東北地方だったので、唄うのは音痴で駄目ですが、聞くのは楽しみの一つです。当日は、長岡さんの民謡との出逢い、40年余りの民謡活動、今後の抱負などから始まり、和気あいあいの後に第一部として、「新川古代神、こきりこ節、といちんさ、、麦屋節、山中節、秋田長持ち唄」で一部終了。

少々休憩後、第二部として「南部牛追い唄、ソーラン節、秋田大黒舞、新相馬節、真室川音頭、そして、最後に越中おわら節」アンコールに応えてもう2曲と民謡の醍醐味をたっぷりと味わった至福の時間でした。

民謡は「心のふるさと、その、土地の匂いがする」

やっぱり民謡は、いいですね!

(2017/11/19)

琵琶演奏会

第54回錦秋流琵琶富山支部{会長 囲 峡水、後援会長 中屋一博}演奏会が10月7日{土}午後1時からJR富山駅前マリエ7F、オルビス、マリエでありました。

当日は金沢、福井支部の先生方にも友情出演を頂き、加えて、特別出演として、昨年度日本琵琶楽コンクールで優勝、文部科学大臣賞を受賞された、秋田東支部長、吉岡悠水先生をお迎えしての演奏会でした。

琵琶には素人の私ですが、さすが、全国大会での優勝者の演奏は姿勢、琵琶の持ち方,、抑揚ある語り口、迫力など、その違いなど一目瞭然わかる素晴らしい演奏でした。

毎年、秋、奈良国立博物館で、国宝正倉院展が開催されます。数年前私も鑑賞しましたが展示品の中に、聖武天皇愛用の螺鈿の琵琶がありました。シルクロード経由とは言え、飛鳥、天平の時代から日本に琵琶が楽器として存在していたことに驚きを禁じえません。

弦楽器は数多くありますが、「人の琴線に触れる」との言葉も琵琶から出たのではないかと思う。さて、その琵琶を含め、能、詩吟、漢詩など日本の伝統文化が私達の足元から去っていくような気がします。私達の努力不足もありますが、淋しいかぎりです。

ただ、琵琶の演奏曲目はどれも歴史的な故事にちなんだ物語です。親子や肉親の愛情や友人との絆など正に、孝、信、礼,忠、義・・・など今の社会で失われつつある大切なことを教えていると思います。

参考まで 琵琶教室は下記へ、一人でもご自由にお問い合わせください。

〒936-0025 滑川市柳原新町922 囲 峡水 TEL076-475-3158

〒936-0027 滑川市常盤町31 杉本紫水 TEL076-475-3568

〒933-0066 高岡市春日丘725-2 嶺 瑛水 TEL0766-24-1791

〒930-0235 富山市立山町榎19-4 高堂龍水 TEL076-463-2177

(2017/10/08)

十五夜 十六夜 満月

10月4日{水}は十五夜 10月5日{木}は十六夜 10月6日{金}は満月でした。

4日、5日は曇一つない夜空に、うさぎが餅を付いているかのようなお月様がくっきりと浮かび上がっていました。しかし、6日の満月は残念ながら曇の中に隠れ、顔を出してくれませんでしたが、我が家では4日、ススキに月見団子を添えて月見の宴を催し、月より団子とばかり召し上がりました。

日本には四季があり、それぞれに風情があり、趣を醸し出して私たちの心を豊かにしてくれます。これに、元旦を含め、16回の祝日や、二十四節気、七十七候、加えて雑節などがあります。本来、悠久の時の流れに節などありません。しかし、人類は時の流れに節を付けました。例えば、1年を365日とか、1ヶ月を30日、或いは1日を24時間、1時間を60分などとしました。これによって人間は気分転換を図れるし、心を切り替えることもできます。

大晦日に飲む水も、元旦に飲む水も味は同じです。しかし、元旦に飲む水はどこか、清々しく感じます。同様に、二十四節気や、七十七候などを通じて農作業を行う目安としました。正に、時の流れに節を付けたことにより、生活に、人生にメリハリを付けたのです。これが、「人間は万物の霊長である」と言われる所以と思います。

処で、10月に入って、私の孫が保育園で習ってきたと思われる童謡「うさぎ、うさぎ、」を夕食時に口ずさんでいました。「うさぎ、うさぎ、何見て跳ねる、十五夜お月さん見て跳ねる」ご存知のこの歌いつ頃の歌か?妻や息子夫婦に聞きましたが解らないとのことでした。

当然ですが、実は明治25年小学校唱歌として発表されたものであり、なんと、125年も前です。また、5月5日子供の日には、やはり孫が「こいのぼり」屋根より高い、こいのぼり、大きい緋鯉はお父さん、小さい真鯉はこどもたち・・・・・昭和6年です。「お正月」、もういくつ寝ると、お正月、お正月には凧上げて、駒を回して遊びましょう・・・・・や、もしもし亀よ、亀さんよ、の「うさぎと亀」は明治34年です。

「金太郎」まさかりかついだ金太郎、熊にまたがりお馬の稽古・・・・・明治33年です。

「牛若丸」京の五条の橋の上、大の男の弁慶は・・・・・や「浦島太郎」、昔、昔そのむかし、助けた亀にのせられて、竜宮城にきてみれば・・・・・明治44年です。

つまり、現在でも保育園や幼稚園で歌っている童謡のほとんどが戦前のものです。数え上げたら切りがありません。しかし、戦後の童謡は「象さん、象さん」や「オモチャのチャチャチャ」など僅かです。

時々、戦前のものが、すべて悪のように言われることがありますが、決してそうでありません。

孫が口ずさむ歌の中からそう思いました。

(2017/10/07)

書道連盟展

滑川市書道連盟創立35周年を記念して、連盟展が9月2日{土}-9月10日{日}まで市博物館で開催されました。

会員、33名が1人2点出品し合計66点の力作、大作ばかりでありました。

不肖、私も顧問となっており、出品を依頼されました。実は、私は幼稚園児の時から、小学2年生まで約4年間、書家、大平山涛先生に教えて頂いていたご縁で、顧問の肩書きになった訳ですが、正直いって、わずか4年間ですから、まったくの素人といっても過言でありません。

しかも、力作、大作の中にあって一目療然素人とわかる作品であり、最初はお断りしましたが、何かの機会がないと書くことが出来ないので、恥を偲び再三の要請を受け了承し2点出品しました。

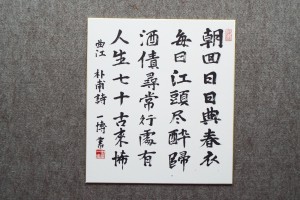

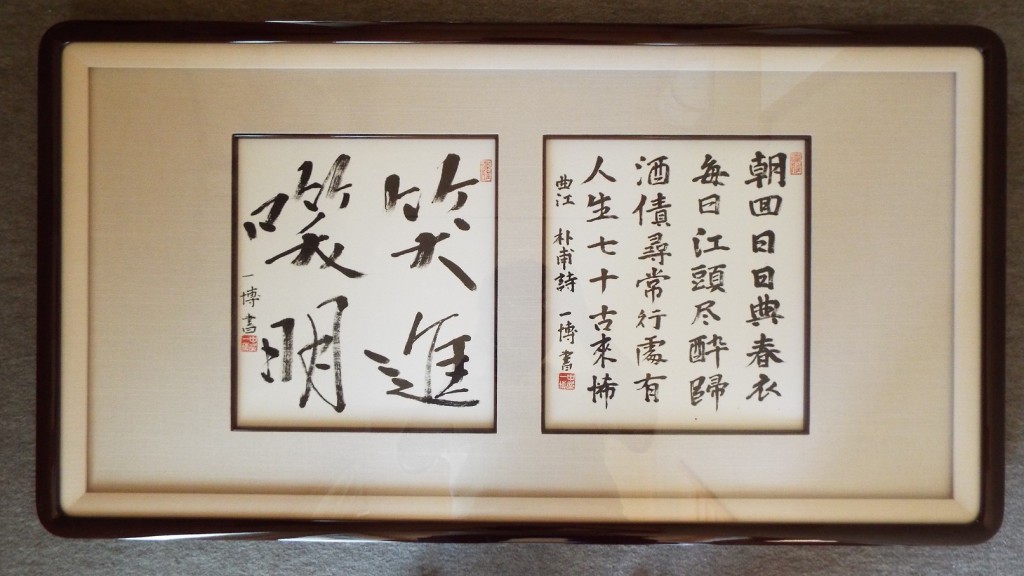

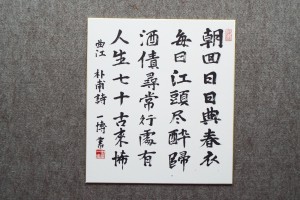

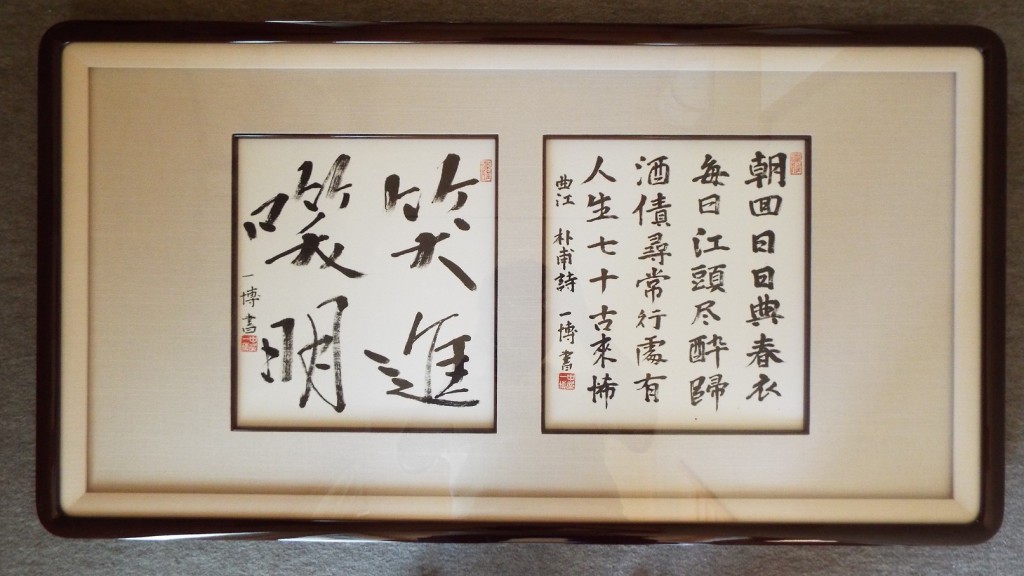

1点は唐の詩人、杜甫の「曲 江」の詩です。

「曲 江」

「朝 回 日 日 典 春 衣」 朝より回りて日日春衣を典し

「毎 日 江 頭 尽 酔 帰」 毎日江頭に酔いを尽くして帰る

「酒 債 尋 常 行 処 有」 酒債尋常行く処に有り

「人 生 七 十 古 来 稀」 人生七十古来稀なり

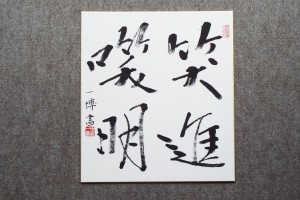

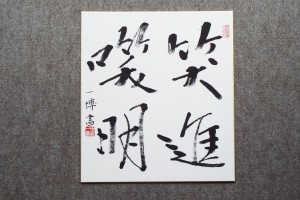

この「曲江」は私の現状の姿と重ね合わせると、ピッタリの言葉で有り選びました。これを書いていると、妻が「それではこれから先は?」との質問があり、「笑進笑明」を選びました。

誰の言葉かは知りませんが、多分、造語だと思います。意味は、字の通りと思いますが私の好きな言葉の一つです。

(2017/09/10)

滑川高校秋季大運動会

9月6日{水}2017秋季大運動会が小雨の中、予定より1時間遅れの9時40分始まりました。

当日は天気予報通り、あいにくの小雨だったが11時過ぎから雨も上がり、その後、途中ちらついた時もありましたが、16の全種目を無事終えました。

私は、午前中のみ顔を出しましたが、水はけの良いグランドとは言え泥まみれになり、ぬかるみに足をとられながらも奮闘する選手に対しての大歓声と、保護者の声援の中、熱戦が繰り広げられました。

私にも、かってこんな時代があったのですが、やっぱりうらやましい。サミゥル・ウルマンの「青春」の詩は言葉としては理解出来るが、肉体の衰えは如何ともしがたい。

ただ、残念に思ったのは、かって私の時代に団は、天の四方をつかさどる四神として高松塚古墳の壁画に描かれた「朱雀」「青龍」「白虎」[玄武]に加え「黄鶴」と計5団でありました。それは、定時制があったからです。

しかし、少子化の中で、現在は、玄武と定時制が抜け3団になりました。でも、生徒数は720人、これを4団にしても1団180人。団として充分成り立つと思うのですが・・・。

また、団の意気込みを示す団の看板もいまはアニメ調となり四神の面影を探すのに苦労します。これも時代の流れかもしれません。いずれにしても、夏休みが終わり、練習量が少ない中、しかも、小雨の中健闘した生徒諸君を称えたいと思います。

(2017/09/06)

平和、戦争、命の尊さ

8月は1年で平和、戦争、命の尊さを考える月間と思います。8月2日の富山空襲は午前0時36分―1時51分まで75分にわたり、米軍爆撃機B-29が富山上空に飛来し実に12888発の焼夷弾を投下しました。

爆撃平均中心点は富山城址東南の角{かっての時計塔付近}とされました。これにより、市街地は灰じんに帰しました。

罹災世帯2万5千。罹災人口11万人。死者、判明しているだけで2275人、実際は3000人を下らないと言われています。富山市街は、大和百貨店、海電ビル{現、電気ビル}、県庁、NHK富山放送局、昭和会館、興銀富山支店と、残った建物は僅か6カ所だけでした。

当日の爆撃地は、富山、長岡、水戸、八王子、それに川崎石油企業群と5カ所であった出撃したB-29は計858機。内、富山飛来は182機、焦土となりました。

現在、8月1日花火が打ち上げられています。これは、亡くなった人々への鎮魂、慰霊と戦災からの復興の祈りの花火です。これは、長岡も同様です。

また、戦後、軍人には軍人恩給が支給されるようになったし、村山政権当時原爆被爆者援護法が制定されました。しかし、なんの罪もない人々が家を焼かれ、命まで落とした人々には何の保障もありません。

割り切れない思いもします。いずれにしても、無抵抗の市民を無差別に大量殺りくする戦争は絶対やるべきででない。万物の霊長である人間の最も愚かな行為が戦争です。

8月6日、広島に原爆投下、死者十万人。8月9日、長崎に原爆投下、死者7万4千人。8月9日、ソ連軍、日ソ不可侵条約を一方的に破り満州に侵攻。8月10日、14日御前会議でポッダム宣言受諾を決定。

8月15日終戦。玉音放送で終戦を告げました。私から言わせると、終戦と言うよりは敗戦と言うべきでないか。しかし、打ちひしがれた国民感情に配慮したのか、それとも、昭和16年12月8日は開戦としたから、それに対し終戦としたか。私は、わかりません。

8月18日、ソ連軍、千島列島最北端、占守島{シュムシュ島}から千島列島南下、樺太侵攻。8月21日、樺太真岡に侵攻したソ連軍に対し、8人の女性電話交換手自決。8月30日、連合軍司令官ダグラス・マッカーサ元帥厚木基地に到着。9月2日、戦艦ミズリー号上で、日本全権、外相重光葵と大本営参謀総長梅津美治郎無条件降伏に調印。9月3日、連合軍のほとんどが9月3日を戦勝記念日としています。

8月15日、お盆、先祖との対話の時です。13日が迎え盆、16日送り盆です。

私たちは、一人の例外もなく父と母があることによって、この世に生を得た。その父と母にもそれぞれ両親がいます。それをさかのぼっていけばどうなるのか。10世代で1024人。20世代で104万8576人。30世代では10億7374万1824人。40世代さかのぼると、1兆95億1162万7776人。想像を絶せる数になります。

この祖先の命が一回も途切れず今日に生きているのが私の命です。この連鎖がどこかで断ち切れていれば、あるいは別の人に代わっていたら私はここに存在しません。そう思った時、今日自分が存在することは、正に奇跡であり、縁としか言いようがありません。

8月、それは、平和戦争、命の尊さを考える絶好の機会でした。

(2017/08/31)

滑川高校同窓会総会

恒例の滑川高校同窓会{会長・中屋一博}及び懇親会が8月10日{木}西地区コミニティーセンターで午後6時より150名近くの多数の参加のもと開催されました。

当日は心配した台風5号の通過後であり、まさに台風一過午前は青空が広がり、午後は曇り空と全く影響はありませんでした。

それにしても迷走を続けた台風5号は7月21日午前9時発生し8月9日午前3時消滅するまで実に19日余りという気象庁観測史上3位の長命台風となりました。台風にも長寿の名称がつくなどは驚きですが、その分日本列島を横断するのに時間がかかり各地で被害が発生しました。

しかし、台風の中心が富山県内を通過したにもかかわれず県内では被害はほとんどありませんでした。中心が通過した8日の県内の全ての観測地点で最大風速が10M以下でした。富山気象台でははっきりした理由はわからないとのことですが、いずれにしても被害が無いということは有難いことです。尚、台風の中心が県内を通過したのは2003年以来とのことです。

さて、誰にでも生まれ育った「ふるさと」があるように青春のひとときを数々の思い出と過ごした学び舎、すなわち母校があります。それは、人それぞれの心の拠りどころとして生きているものと思います。滑川高校同窓会も会員数も3万人を越す県下でも最大規模を誇る同窓会として発展し、各界、各層に有為な人材を輩出していることは誇りとするものです。

今回は役員改選期に当たり、不肖私が再度会長を務めることとなりました。室山副会長、高倉会計監査のお二人は退任されましたが長い間本当に御苦労様でした。心より感謝と御礼を申し上げます。後任に千先副会長、石坂会計監査、幹事1名を追加し他の役員はすべて留任となりました。

新役員を代表し私から、役員一丸になって,会の発展と同窓会の立場から学校の発展に支援努力することをお話し各位のご協力をお願いして総会を終えました。

引き続き、懇親会に移り滑川高校校歌がBGMで流れる中、学校職員紹介や会員のスピーイチなど和やかな雰囲気であちこちで談笑の輪ができました。

年齢も考えも学んだ科も違う者が同窓の二文字で心が通じ会う。それが、同窓会であり素晴らしいことと思います。

来年の再会を約し散会しました。

(2017/08/11)

関西滑川会総会、司馬遼太郎記念館。

平成29年関西滑川会{会長、千先久矩氏}第50回総会・懇親会が7月8日{土}ホテル大阪ベイタワーで多数の参加のもと盛会裡に開催されました。

1年ぶりの再会ゆえ、和気あいあい、和やかな内にも、ふるさとの話しや友人、知人の消息など、話題は尽きることはありませんでした。

誰にも生まれ育ったふるさとがありその存在は人それぞれの心の拠りどころとして生きつずけているのであろうと思います。

それにしても、いつもふるさとに想いを馳せ、ふるさとの発展に陰に陽にご支援を頂いていることに、胸に熱くなるものを禁じ得ません。

今回は、50回と言う大きな節目の年でしたが、私は、挨拶の中で、歴代会長、畑岸隆一さん、篠原寛さん、斎藤国夫さん、柳原秀一さん、神保さん、川尻さん等の名前を上げ、その方を始めとして、多くの役員や関係者のご尽力で50年の歴史を築いてこられました。

そのご尽力に衷心より敬意と感謝を申し上げました。「井戸水を飲むときは、井戸を掘った人の恩を忘れてはならない」との諺があります。千先会長を中心に関西滑川会の更なる発展を願い散会しました。

7月7日、東大阪市の司馬遼太郎記念館を訪れました。

一昨年も訪れましたが、今回は、司馬遼太郎の代表作「竜馬がゆく」と「坂の上の雲」の自筆の原稿計47枚が発見され、同記念館で一部が7月1日から8月31日まで、特別展示で公開されていることにより、訪れたものです。

特に存在しないとみられていた原稿で「竜馬がゆく」の自筆原稿が確認されたのは初めてという。幕末の志士、坂本竜馬の生涯を描いた「竜馬がゆく」は昭和

37年―昭和41年産経新聞夕刊に連載され、いわゆる、竜馬を世に送り出したのは、この作品であるといつても過言ではないといわれています。

さて、竜馬が暗殺されるラストシーンは「天が、この国の歴史の混乱を収拾するためにこの若者を地上にくだし、その使命がおわったとき、惜しげもなく天へ召しかえした」これが、この作品の最後の文章です。

次に、「まことに小さな国が、開花期をむかえようとしている。」から始まる「坂の上の雲」は昭和43年―昭和47年産経新聞夕刊に連載され、明治維新から日露戦争までの日本の近代化を描いたものです。この作品の自筆原稿の一部が欠けた状態で日本近代文学館に寄贈されています。今回、冒頭の章や「坂の上の雲」の3パターンの題字を書いた色紙も展示されていました。

竜馬が絶命する場面や「坂の上の雲」の初回の「まことに小さな国が・・・・」という書き出しは司馬さん特有の筆跡で書かれ、特注の原稿用紙に書かれた文章には、数多くの推敲の跡や、編集担当記者らによる修正の跡が残っています。新聞報道によれば、同記念館の上村館長は「代表作の肝に当たる部分が現存して良かったです。特に「竜馬がゆく」で主人公の最期を描く部分の推敲跡からは、筆者の竜馬への強い思いがうかがえる。と話しておられます。私は、上手くは表現出来ないが、その通りと思います。

いずれにしても、行って良かった二日間でした。

(2017/07/09)

仁川海洋科学高校との交流

6月12日{月}滑川高校と姉妹校にある大韓民国・仁川海洋科学高校3年生男子40名が本校に来校しました。

目的は 国際交流・姉妹校「仁川海洋科学高校」への訪問、及び生徒同士の交流活動の実施、韓国の経済・文化・歴史学習を通して、異文化の理解を図り、国際的視野を広めることとあります。

御存じの通り滑川高校には海洋科があることから、姉妹校として締結され2013年6月、仁川海洋科学高校が始めて滑川高校を訪れたのが第1回となり、以後、今日まで相互訪問が続いています。

日程は6月7日、仁川出発、海洋大学所有の約1000トンの船で途中、洋上実習を重ね60時間をかけ、6月9日夕方富山新港着

6月10日、宇奈月温泉、トロッコ電車で黒部峡谷へ

6月11日、立山アルペンルート・雪の大谷、室堂を散策、帰路100円ショツピングにてお買い物

6月12日、新湊大橋経由、午前8時50分滑川高校到着

国際交流会、昼食、その後、私は同窓会長として出席しました。

石倉滑川高校校長、朴進洪{パクチンホン}校長挨拶、次いで両校生徒代表挨拶。これは、滑川高校生徒は韓国語で、仁川海洋科学高校生徒は日本語で挨拶しました。多少たどたどしさはありましたが両方共立派な挨拶でした。

その後、両校の実習や活動内容などプロジェクターを使い、それぞれ紹介したあと歓談に入りました。私は、通訳を交え朴校長と少し話をしました。

韓国には、海洋・水産関係の高校は11校、同・大学は3校、仁川海洋科学高校は男子校生徒数。650名。入学式は3月。卒業式は2月、教員の定年は62歳、退職は誕生日を基準日とし2月と8月の2回あると言います。これは日本と違うところです。

また、生徒が感動したのはやはり雪の大谷でしょう。韓国では、標高2000m以上の山はなく、雪を見るのが珍しい中、6月にもかかわらず、沢山の雪があるのには驚いていました。

私も、始めて海外に行ったのは25歳で、昭和46年{1971}第1回富山県青年の船団員として、韓国、台湾、香港を訪問しました。

見るもの、聞くもの、すべて新鮮な驚きと感動を持ったものです。日頃は何不自由なく生活していることが、どれ程有難いかを含め、日本の良さを改めて認識する機会でもありました。

今、日本と韓国の関係は多少ギクシャクしています。しかし、21世紀は間違いなく彼らの時代です。2050年と言っても彼らはまだ50歳。

このような交流の積み重ねによって、日、韓両国の未来が希望の絆で結ばれてゆくことを信じたいと思います。最後に全員で記念写真を撮り午後3時頃会場をあとにしました。

彼らは、その後、海王丸を見学し富山新港着。すべて船中泊であり、翌13日富山新港を離れ、洋上実習を行い、6月16日韓国・仁川到着だそうです。双方にとって内容の濃い充実した交流会だったと思います。

<滑川高校 石倉校長の挨拶>

(2017/06/13)