称名滝

富山県の人気スポットの一つである称名滝を晩秋の11月6日{金}知人と訪ねた。

それにしても日本語は美しい。

文部省唱歌に紅葉{もみじ・明治44年}作詞・高野辰之・作曲・岡野貞一がある。

「秋の夕日に 照る山もみじ 濃いも薄いも 数ある中で

松を色どる 楓や蔦は 山のふもとの裾模様」

正に、一幅の絵を連想する。こんな美しい言葉を、他国語ではどう表現するするのだろうか。

やはり、日本語に勝る美意識を表す言語はないと思う。

さて、当日は薄曇りであったが最初に現れたのは、称名川左岸の色彩豊かな巨大な断崖「悪城{あくしろ}の壁」が盛りを少し過ぎてはいたが紅葉に染まっていた。10万年にわたり、水が岩を削ってできた絶壁は、高さ約500m、長さ約2㎞。せり立つ灰色の岩肌に、赤色や黄色の木々が彩りを添えていた。駐車場より徒歩約12分程で八郎坂へ向かう「ひりゅう橋」がある。

その袂に、私の前回のブログで書いた川合玉堂の歌碑がある。

「初雪の、高嶺を裂きてみ空より,もみぢの中に落つる大滝」(昭和11年晩秋)

実は、この前日彼は当時の中新川郡浜和積村曲淵{現,滑川市曲渕}赤間徳寿[元・衆議院議員、初代・滑川市長}宅に投宿し、翌朝「時雨さす 加積の里に一夜寝て 今朝立山に仰ぐ初雪」と詠み、称名滝へ向かったという。{歌碑は赤間邸の中庭にあり}

さて、滝壷の橋から眺める男性的で雄大な瀑布の称名滝と女性的なハンノキ滝の左右のV字型がまた良かった。紅葉は終わりに近づいていたが、滝しぶきを浴びながら暫し見とれていた。平日だったこともあり県外ナンバーの車は殆ど見なかったし、観光客も思ったよりも少なかった。

昼食は近くの山菜料理専門店で舌鼓みを打ち、帰路上市町の曹洞宗の名刹眼目山立山寺に立ち寄り、立山寺第42世住職・戸田光隆方丈としばし歓談し帰宅した。

「称名滝」

立山連峰を源流とする滝で、4段の落差からなる。

上から1段目70m・2段目58m・3段目96m・4段目126m、計350mは日本一の落差。

滝壷で標高1065m、直径約60m水深約6m。国の天然記念物に指定されている。

特に、雪解け水の多い春には水量が増えて迫力満点である。

ハンノキ滝――雪解け水や雨の多い時だけ称名滝の右側に現れる滝。見られる時期が限られている為、幻の滝とも言われその為、正式に滝には認定されていないという。

落ち口は称名滝より高く、落差500mは季節によっては日本一と呼ばれる。

写真は、玉堂の歌碑と称名滝とハンノキ滝

(2020/11/07)

富山社交俱楽部

初雪の 高嶺を裂きてみ空より 紅葉の中に 落つる大滝

(昭和11年秋 称名滝にて 川合玉堂)

10月21日上記の例会で、話をする機会を得ました。

富山社交俱楽部は事務局を富山電気ビル内にあり、その目的を「人生百年時代を迎え、会員相互が自由闊達に知識・情報を交換すること、および各種行事、サークル等へ参加することにより、健全な知力、体力および豊かな人間性を育み、もって地域文化の発展に貢献する」とあります。

事実、句会や短歌会、演奏会、文芸講座、茶道、謡曲、写真、音楽、ゴルフ、囲碁、麻雀、ビリヤード、例会,会報の発行など多彩な企画を展開しておられます。幕末の儒学者・佐藤一斉は「少にして学べば壮にして為す、壮にして学べば老にして衰えず、老にして学べば死して朽ちず」とありますが、まさに人生を楽しみ、生涯学び続けるという前向きな人々の集まりと思いました。

そして、この会が昭和11年に発足し今年で84年の歩みを刻んでいることに驚きました。令和2年7月現在会員162名です。

さて、当初、例会は3月11日でしたがコロナ禍の為延期になりました。3月11日は東日本大震災から丁度9年目にあたり、「日本の災害史」として予定をしていましたが、延期になった為、「富山の薬・300年の歴史から学ぶ」として、特に、明治以降の売薬印紙税導入など苦難の時代をどう克服したか、について話をしました。

本題に入る前に、

①電気ビルは昭和9年12月7日地鎮祭が行われ、海電ビルとして昭和11年3月31日竣工。工期16か月。建築費、60万円。

②富山県庁は昭和9年3月15日地鎮祭。昭和10年8月17日竣工。工期17か月。建築費・予算額117万9千円。

①と②はいづれも工期は2年以内である。

そして、この二つの建物は昭和20年8月の富山大空襲の中焼け残った建物であり、他は大和百貨店、NHK富山放送局、昭和会館、興銀富山支店だけであった。

③現在の国会議事堂は、大正9年1月30日原敬首相の下地鎮祭。

昭和11年11月7日竣工。17年の長期の工期を要しましたが、この間、関東大震災や軍事費の増大などの影響があったものと思われる。

建築費2570万円。

規模も内容も違いますから、同一に論じることは出来ませんが参考まで、お話をしました。

また、10月21日は昭和18年10月21日、明治神宮外苑競技場で学徒出陣壮行会が雨の中挙行され、1万人の学徒が分列行進を行い東条英機首相が演説した。その結果、多くの有為な人材が戦争の犠牲者になった。2度と戦争はやってはいけないと訴えました。

さて、本題に入ります。多少売薬の歴史を話し、

①先用後利の商法は置き薬だけではない。八尾の蚕種、氷見の鏡研ぎ、立山修験者などがある。

②天保年間、大阪で作られた資料に、その頃全国で代表的な薬46品目を挙げ、その中でどれが有名か、を比べたところ1番有名なのは富山の「越中反魂丹」であったこと。

③明和3年{1766}富山の西三番町に開かれた寺子屋「小西塾」は日本の三大寺子屋といわれ、商売に必要な読み書きそろばんを重点的に教えていたという。教育県富山の原点がここにあると思う。

④明治維新後、洋薬礼讃、漢方排斥の世のムードの中、明治3年売薬取り締まり規則が公布され厳しい状況になる。

⑤従来の家内工業的な製造業者がそれぞれの特色を生かし大同団結し、漢方の良きところを残し、洋薬の製造にも踏みだす。これが明治9年廣貫堂の創業になってゆく。

⑥明治15年売薬印紙税布告。これによって売薬業界は大きな打撃を受けた。明治15年に富山の売薬生産額672万円、行商人9700人だったものが、売薬印紙税導入後の明治18年には、生産額50万円、行商人5000人に激減した。この悪法は大正15年廃止されるまで実に44年間業界を苦しめた。

しかし、海外売薬にはこの重税が免除されたことから、明治19年には、藤井論三がハワイで配置売薬を始めたのを皮切りに、土田真雄が韓国へ、隅田岩次郎が清国アモイへ、寺田久蔵や重松佐平が上海へと飛翔する。これが、後の朝鮮半島、中国大陸、台湾、ウラジオストックからさらに遠くブラジル、インドなど富山売薬は日本人の行くところどこへでも進出することに繋がっていく。

⑦富山にあっては、明治21年富山県売薬営業組合設立。同27年売薬業者により共立富山薬学校設立。同31年富山市立薬学校、同40年県立薬学校、同43年県立薬学専門学校。そして戦後、学制改革により、国立富山大学薬学部として引き継がれてきている。

その卒業生に日医工の創業者田村四郎氏やリードケミカル創業者森政雄氏など起業家がいる。

つまり、明治政府の売薬に対する「無効無害主義」に対し、売薬業界は、製造、販売両面での近代化と資質の向上に努めて対応した。そして明治の富山県の近代化は金融、電力を始めとして薬業人は多大な貢献をした。薬業人を抜きにして富山県の近代化はなかったと言っても過言ではない。

そして、単に先用後利の精神だけで300年の歴史を築いてきたのではないことを力説しました。

また、富山売薬は個人業者で、色々なことを勉強し話題が豊富で、話し相手のいないご老人の話も上手に聞いてあげる。だからお客さんは「いい話を聞いた」「この人にまた訪ねてきて欲しい」「だからこの人の薬を飲もう」となる。同時に薬を届ける以外に、田畑の作り方の{山形県米沢市の報恩碑の例}指導や、仲人をしたり、全国各地の文化や情報の伝達者でもありました。

一軒一軒の家を訪ね、その家の人の「顔」と「生活の場」をしっかりと見て商いを行ってきたことも大きな要因であり、越中売薬に見る富山気質は、「薬効第一」「顧客第一」に徹したとは言え、最後はやはり「人」に尽きると思う。

終わりに、今年1月制作したCD[未来に伝えたい、薬都とやまの歌」

のさわりを流しました。戦前の曲だが西條八十、中山晋平、相馬御風、福井直秋、あるいは高階哲夫等々錚々たる音楽家が作詞・作曲していることに会場から驚きの声があがっていました。

写真は、富山電気ビル5階大ホールの会場。

(2020/10/22)

北海道

10月13日~13日まで4泊5日で北海道へ行きました。

帯広から約40分程釧路寄りに豊頃町があります。この地に明治26年滑川の先人が開拓に2所帯入植、翌年7所帯が入植、その後も入植が続き、やがて、生活が多少落ち着いた頃、滑川市出身者が豊頃滑川会を結成し結束を強め、ふるさと滑川に思いを馳せたという。

滑川市史を紐解くと、「移住民は、第一に草小屋を建てて開墾に着手するが、川筋の肥沃地は、だいたい大樹林で、先ず伐木から始めなくてはならない。根株を手で掘り起こす大仕事であった。大木は一日かかりで伐り倒し、その枝を重ね、柴を積み上げて火を付けた。女や子どもは、下草のトクサを刈り、乾くを待って焼いた。草原地帯は、おもにカシワの疎林であったから手間は省けたが、鈴蘭、カヤ、萩の根が堅く表土にからんで、その手起こし開墾は容易でなかった。樹林地は草原より苦労が多いかわり地味が肥沃であった。

小屋掛は、なるべく秋に行うのが得策といわれ、伐木道具、なわ、釘が要った。15坪の掘立小屋を建てる材料の材木は、自分で伐採、草はカヤ・ヨシ・クマザサを刈り、材料不足のときは、まわりをむしろで囲い風雪を防ぐ。のち春に樹木の皮をはいで補修し、秋を待ってカヤ・ヨシの類で再び補修を加えなければ厳寒を過ごすことができなかった。・・・・・・・未開の新天地北海道へ、希望を持って移住した者たちのすべてが成功したわけではない。苦闘に耐えかねて、再び故郷に戻る者、東京などの都市へ流入する者、あるいは炭坑や土木工事の人夫となって働く者など、さまざまであった」と記してある。

まさに、筆舌しがたき苦難であったと思う。そんな経緯を熟知していた故・宮崎進策滑川市長が豊頃滑川会や町当局を訪ね懇談を重ねた結果、昭和59年7月10日市は豊頃町と姉妹都市の提携を結んだ。そんなことで私も調印式や豊頃産業まつりにも何度か訪問し、関係者の方々と大変懇意になった。

その中の一人に現町長宮口孝氏もおられ、再三訪問の要請もあり、コロナ禍の時期でもありましたが、妻と一緒に訪問しました。ご存知の通り,ANAは富山―札幌便は運休中。その為、富山―羽田―札幌便を利用しました。富山―羽田は機種B737の220座席は満席。羽田―札幌はB777-200座席数405搭乗者391ほぼ満席である。帰りも同様でした。

減便されていることと、GO/TOトラベル等経済活動支援策の影響と思いますが、経済活動の復活と感染防止策の両面作戦は、大リーグの大谷翔平選手の投手と打者のようになかなか難しい事ですが何としてもやらなければならないことです。

それにしても、機内は「三密」状態で、手指消毒、検温は当然ですが、機内の換気は3分間に1回空気が入れ替わる装置が作動し、「三密」対策は十分行っているとのことでした。

さて、13日は、帯広において町長夫妻、小野木元議会議長等久し振りに再会し、時の経つのを忘れ歓談し改めて旧交を深めました。

14日は阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖を眺め硫黄山、斜里を経由して知床横断道から北方領土・国後島を望みウトロ泊。

15日オシンコシンの滝から、網走刑務所、北見、足寄、陸別経由帯広泊。16日、帯広より札幌経由小樽散策。札幌泊。

17日午前市内観光。赤レンガの道庁、テレビ塔、大通り公園、時計台。特に、時計台と滑川とは深い縁があります。

滑川市出身の音楽家高階哲夫が「時計台の鐘」を作詞・作曲したのが大正11年26歳の時です。前年の大正10年7月札幌市豊平館で彼の演奏会があり、この時、初夏の北海道、青空の下、丘の上から見た石狩の大平原に幾つかの羊の群れが点在する月寒の羊牧場の風景や、大自然の広さに感動し、殊に陽光が西に傾くころ、牧場帰りの羊一頭一頭が目の前を通り過ぎてゆく風景や古木の並ぶ駅前通りの満開のアカシヤや、夜も白むころ時計台の鐘の音等から名曲「時計台の鐘」が生まれたと言われています。札幌の時計台の中には、高階哲夫コーナーも設けられています。

こんな縁で、滑川市の高台東福寺野自然公園内に実物の2分の1の時計台が昭和56年建設され、現在も時を刻む音を響かせています。ただ、残念なのは、この名曲「時計台の鐘」の作詞・作曲が富山県滑川市出身の音楽家高階哲夫である事を北海道の人々を始めとして、知っている人が非常に少ないことです。

また、訪れた観光地は、それなりの賑わいがありましたが、やはりインバウンド、つまり外国人の観光客は殆ど見られませんでした。やはり一日も早く新型コロナウイルスが収束から終息へ向かうことを願わずにはおれません。

いづれにしても、好天に恵まれた旅であった。

写真は、雄阿寒岳、摩周湖、知床横断道より北方領土・国後島を望む、札幌時計台。

(2020/10/18)

スマートフォン

1米 四方もあれば 虫の村 五味靖

9月18日、9月では3度目の全弓連会議出席の為、上京した。

その度にいつも思うことだがスマートフォンである。新幹線の車中はさすがに乗客はガラガラでしたから確認はしませんでしたが、あいの風とやま鉄道や山手線そして地下鉄などは、ほとんどの人々がスマートフォンをいじっている。

おそらく、日本の電車内で、携帯電話やスマートフォンを眺める人々に出くわさない日はないと思う。かって見かけた車内での文庫や雑誌、新聞を開く風景はもう無いといっても過言でない。

ある統計によると 日本人の15歳の読解力はOECD{経済協力開発機構}の学習到達度調査で急落。月に1冊も本を読まない中学生や、移動時間に新聞や文庫本を読まず、スマホしか見ない大人たち、これは、国家全体に及ぶ「読書離れと教養の低下」にほかならない との指摘がある。

しかし、これは数年も前から言われていることでもある。

数学者で「国家の品格」の著書・藤原正彦氏は「インターネットの情報で教養は身につかない」「デジタル本は記憶に残らない」と指摘し、読書の大切さをのべ、次のようにも言っている。「日本では実に中学生3人の内1人が1秒たりとも新聞に目を通さないという。

高校生では、2.5人に1人が同じく目を通さないという。ただ、小学生は比較的、新聞も本も読むという。中学から高校になるにつれて加速度的に活字から遠ざかるという。

その原因について氏は「本や雑誌の売り上げが急速に落ち始めたのは1997年頃、読書傾向の右肩下がりは、インターネットの一般への普及と時を同じくしている。この時期から本や雑誌が突然売れなくなってきた。国民はインターネットや携帯電話で知識が得られて便利と思っているようだが、インターネットを一日中見たところで得られるのはせいぜい「情報」止まり。

情報もビジネスには必要だが、大した「知識」にはならない。情報というのは「知識」や「教養」まで高めなければ、使い物にならないのであって、三者の間に隔絶した違いがある。情報を知識、教養にまで高めるには、結局のところ本を読むしかない」これが、氏の持論である。

私は、携帯電話やスマートフォンなどの必要性は認めるが、これによって活字離れが起こることを危惧するものです。

要はバランスの問題と思う。必要であっても余りにも一方に偏ることはやはり危険なことなのだろう。車中の風景から、私ももう少し本を読もうと思った。

(2020/09/19)

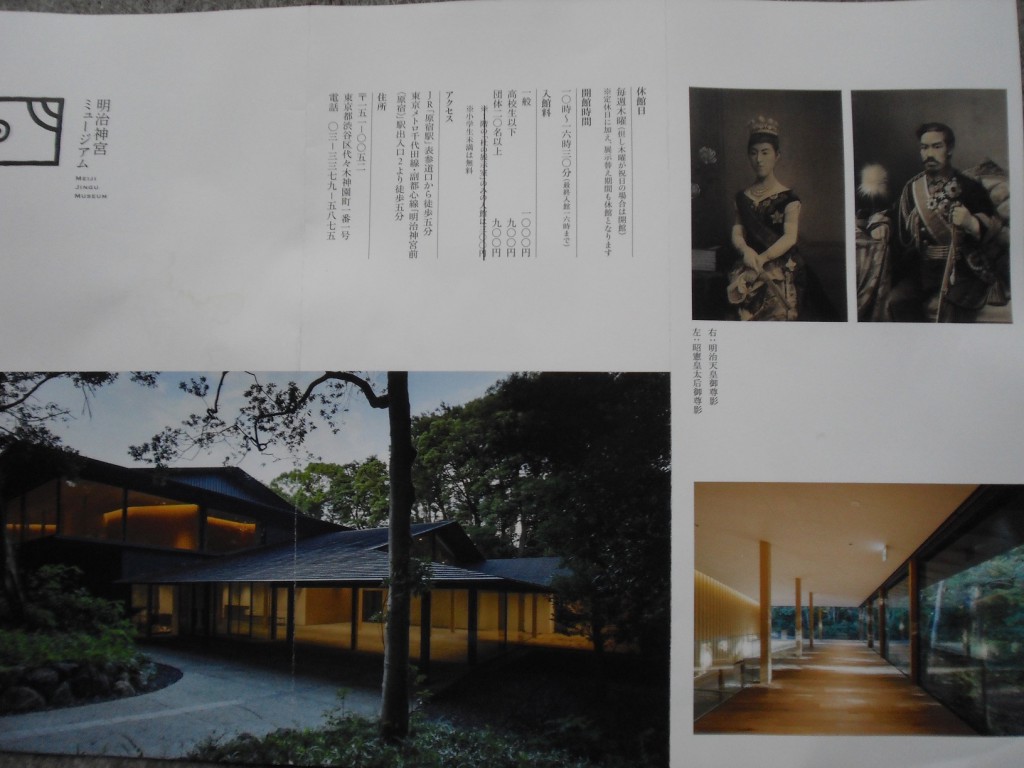

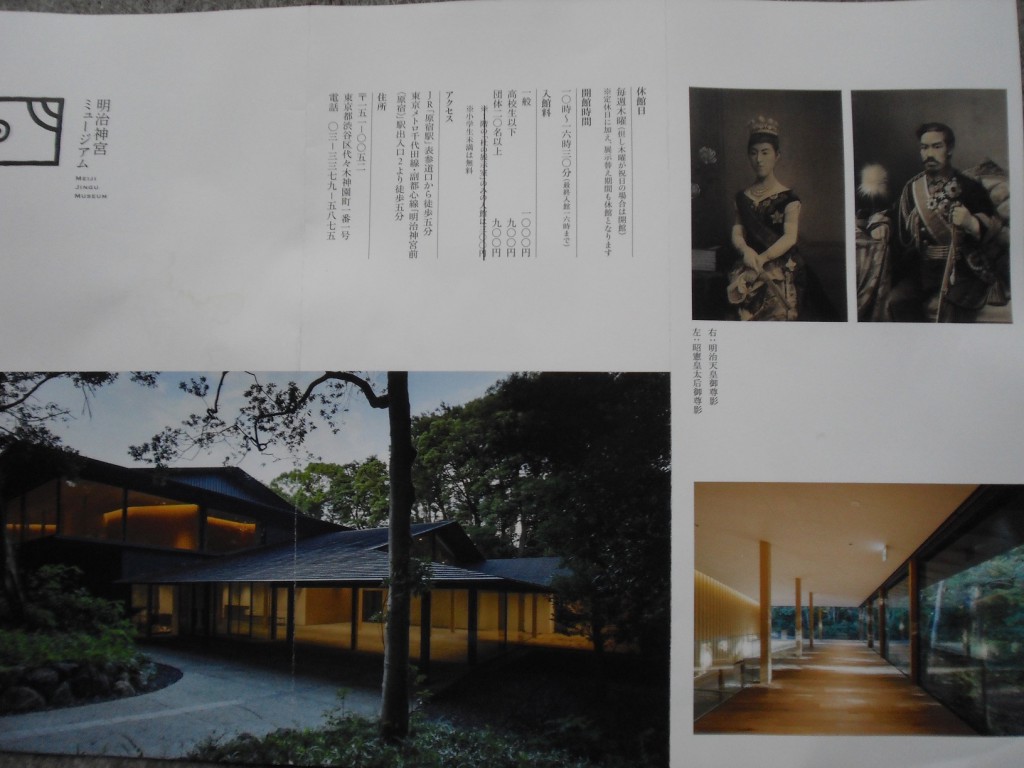

明治神宮ミュージアム

秋の夜の 月にむかひていのるかな 国の光の まさりゆく世を

明治天皇御製{明治38年}

{公益財団法人}全日本弓道連盟令和2年度第4回理事会出席で上京の折、代々木の「明治神宮ミュージアム」を見学しました。

ご存知の通り、明治天皇は明治45年7月30日崩御され、生前のご意向により京都伏見に桃山御陵が築造されました。次いで、昭憲皇太后が大正3年お亡くなりになりました。これを契機に、両陛下を追慕しご神霊を東京にお祀りしたいという国民の声により、大正4年から6年の歳月をかけ、大正9年11月1日本殿や神楽殿などが完成しました。

しかし、昭和20年3月10日の東京大空襲で本殿は焼失しましたが昭和33年再建されました。特に、神宮内苑の杜は全国各地から11万人に上がる青年たちの勤労奉仕と全国各地から10万本が献木され「永遠の杜」をめざしてつくられた人工林です。造営場所の候補地は10数か所あったそうですが、今では想像も出来ませんが当時の代々木は広大な野原だったという。

内苑の杜は、面積約70万㎡、東京ドーム54個分。この杜では絶滅危惧種を含め、約3千種の動植物が確認されているという。また、この杜の中に大正10年建設された「宝物館」が戦火を免れ現在国の重要文化財に指定され現存しています。

しかし、令和2年明治神宮鎮座百年を迎えるにあたり、その収蔵の御物の数々をより良好な状態で守り伝えるべく広く崇敬者の浄財により、境内に「明治神宮ミュージアム」が令和元年9月に完成したものです。展示品は両陛下のご遺愛品及び関係する収蔵品が数多く公開してありましたが、圧巻は金色の鳳凰を頂く六頭曳の艤装馬車でした。

いずれにしても、100年前「永遠の杜」として造られた内苑の杜は100年後の今日、大都市東京の中で都民の憩いの場として親しまれ愛され、無くてはならない存在になっていることを考えると、先人の先見性には驚かざるを得ません。

多分、国内では最大の人工の杜と思います

写真は、ミュージアムのパンフレットより。

(2020/09/11)

資質向上研修会

散れば咲き 散れば咲きして 百日紅 加賀の千代女

8月29日{土}山形県医薬品配置協議会{澤井真人会長}主催による配置従事者資質向上研修会が余目地区公民館で開催されました。当初、6月に計画されましたが、やはりコロナ禍で延期となり今回となりました。

私の講演は、29日午前9時から10時30分でしたから前日の28日出発しました。目的地酒田市は山形県でも日本海側、近い様でやはり遠かった。28日8時11分滑川発――泊――直江津――長岡――新潟ー―酒田。4回乗り換えて酒田着17時10分。ところがこの日は府屋――あつみ温泉駅間で架線トラブルが発生。

この為、府屋駅よりバスが代行運転。酒田駅着は18時を過ぎていた。

さて、話は昭和51年10月29日午後5時40分、中町映画館グリーンハウスから出火。最大瞬間風速26.7m。

焼失面積22万5千㎡。焼失家屋1774棟。被害総額約405億円。翌朝5時鎮火。戦後4番目の大火だった。

実は3日後の11月1日午前2時頃秋田から帰宅途中、火事現場を通過したのである。まだ生臭く所どころから煙が上がっていたのを今でも覚えている。そんな思い出から始まり、今回は、売薬さんと山形県について話したことを記します。

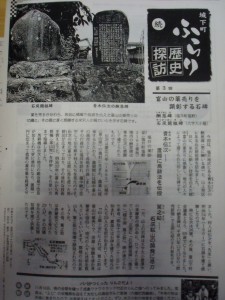

話の前に、富山の薬売りを顕彰する米沢市内の石碑酬恩碑と石灰開祖碑について知っているかを確認したところ、ほとんどの出席者が知らなかったので、話しました。

青木伝次――米沢市塩井塩野2162番地の薬師堂境内にある酬恩碑は青木伝次に感謝して建てられたものです。伝次は慶応元年{1865}に越中富山の農村に生まれ、農業に従事する傍ら、農閑期には越中富山の薬売りとして各地を行商しました。その行商中に塩井を訪れ、備中鍬で苦労して田を耕す村人たちを見たのです。伝次の地元富山では既に馬を使った馬耕法が広まっており、その便利な技術を教えようと、明治32年にに富山から馬耕機{富山犂}を持参し、その使い方まで指導しました。

馬耕機は伝次と地元の鍛冶屋で改良が加えられて更に便利になり、置賜一円に広まって農家の重労働を軽減させました。それは馬1頭と農夫一人で人力の4倍の能率が上がり、しかも2倍の深耕ができた。村人は伝次を「先生」と慕い、明治34年{1901}伝次を招いて石碑を建て感謝しました。

時に伝次36歳。その後。富山で村会議員となり、69歳で亡くなりました。この酬恩碑は、平成15年12月13日の「読売新聞」で全国に紹介され有名です。

篤之助―石灰開祖碑 石灰鉱山の開発に尽力

一方、山上の石碑は大字大小屋清水の斎藤家の畑の中に、ひっそりと建っています。正面に、「石灰開祖碑」「施主中」「越中国 篤之助」、碑が建てられた年号「明治13年3月22日」が刻まれ、裏面には石碑を建てた地元の人たち29人の名前が刻まれています。

「山上郷土史」によれば、篤之助は富山の薬売りで、茶屋・旅館を営む斎藤家に宿泊し、地元の人々に技術を教えていたといいます。関根の石灰鉱山も、篤之助の指導で開発されたものでしょう。

その後、篤之助は斎藤家で亡くなり、教えを受けた29人が、その功績をたたえて石灰開祖碑を建てて供養したのです。

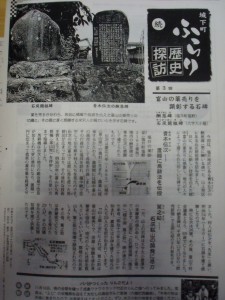

{注}この文章は山形県米沢市発行の広報「よねざわ」2014年12月1日号城下町ふらり「歴史探訪」より転載したもので、「共に、米沢に新しい技術を伝えた越中富山の薬売りに感謝し、地元の人々によって建てられた珍しい石碑です」と結んでいます。

私は、このような話は全国各地にあり、売薬さんは単に「薬売り」という本業のほかに、商売そっちのけで親身になって、得意先の人々のために尽力したこと。そして、配置販売業は「先用後利」という徹底的に顧客側に立った販売システムをとっているが、顧客にしても行商から「薬」という命にかかわるものを使うのだから、そこに売薬さんへの信頼がなければ成り立たない。

その信頼に応えるため、薬についての深い知識は勿論、教養も求められた。一方、売薬の側から見れば、顧客への無担保の信用貸である。「先用後利」とはまさに人間相互の深い信頼関係に基盤をおくものである。

この様な話をして10時30分講演を終え酒田発、12時01分いなほ8号に乗車。

やはり4回乗り換え19時37分滑川に安着した。

写真は、広報「よねざわ」2014年12月1日号より右の碑が青木伝次の酬恩碑。

左が篤之助の石灰開祖碑。講演中の私。

(2020/09/02)

伝統の「置き薬」の心を世界に

見られいて 種出しにくき 西瓜かな 稲畑汀子

8月27日午後7時30分―9時まで、富山県民会館ホールで富山発祥の配置薬をアフリカの人達に普及させようと活動する薬剤師でNPO法人アフリメディコ代表・町井恵理さんを招いての講演会とパネルディスカッションが開催されました。

講演の内容は町井さんがこの事業に乗り出したのは、「青年海外協力隊員としてアフリカニジェール共和国で活動したことがきっかけ。」、「一時的な活動ではなく、持続可能な活動をつくらないと、本当の貢献にならない」と痛感した。

帰国後、経営大学院に入り事業モデルを研究する中で、ひらめいたのが「富山の置き薬」だった。「先用後利」の仕組みは、素晴らしいシステムで、薬箱を届けた村の人たちから「安心感がある」という喜びの声が次々と寄せられた。人助けの心から生まれた伝統の仕組みが、富山ブランドとして世界に広がっていけばこれ程嬉しいことはありません」。等、内容の濃いお話でした。町井さんは、平成27年法人を設立し、現在アフリカタンザニア共和国に「置き薬」を広める活動を進め、10年後には10万所帯への普及を目指しているとのことでした。

次いで、「先用後利」の理念による配置薬システムを生んだ越中富山の精神文化を医療関係者と共に語り合うパネルディスカッションに移りました。パネリストとして、富山県立病院内科部長・松田耕一郎医師。真生会富山病院院長・真鍋恭弘医師。明生薬品工業(株)代表取締役社長・豊田博保氏、それに私の4人です。

それぞれの立場で意見が述べられましたが、私は、冒頭配置薬業に全く関係の無い町井さんの活動に対し業に携わる者の一人として敬意と感謝の言葉を述べてから、配置業の300年の歴史を話し、自分の健康は自分で管理する「セルフメディケーション」の旗手として、地域に密着し住民の健康づくりや病気の予防に貢献してきたこと。また、昨今、国家財政の中で肥大化する医療費や顧客家族のヘルスケア等を考えると「置き薬」の果たす役割は益々大きくなるだろうことを話しました。

尚、「置き薬」のシステムが海外で初めて採用されたのは、2004年当時のモンゴルの大統領が来日の折、日本財団の笹川理事長から紹介され、2006年モンゴルより富山へ医師や関係者が訪れ、日本財団の支援を受けて研修を重ねモンゴルで実施。2012年事業が軌道に乗り、財団からモンゴル政府に移管され、、現在約2万所帯に配置しているという。

その後、ウランバートルで開催された WHO総会でその取り組みが紹介されたことにより現在、ミヤンマー、タイ、、ベトナムなどでも実施中です。私は、最初「富山の売薬」と「アフリカ」意外な組み合わせに思えましたが「利他」の心で全国を歩いた「薬売り」の精神がそのまま国際援助に繋がるというのは、自然な成り行きなのかもしれない.草葉の陰で、前田正甫公も喜んでいることと思います。

主催・富山県いみず市を世界に発信する会{矢郷良明代表}

後援・富山県・射水市・北日本新聞社・{一社}富山県薬業連合会

当日は、コロナ禍の為、ソーシャル・ディスタンスとして入場者は200名ほどでした。

町井恵理さん略歴

昭和52年、大阪生まれ。薬剤師。外資系製薬会社で6年間勤務後、青年海外協力隊としてアフリカニジェール共和国で2年間医療ボランティアに従事。現地での経験から医療環境を持続的な仕組みで改善したいと考え、経営大学院へ進学。

平成27年NPO法人アフリメディコ設立。

主な受賞歴

平成28年 人間力大賞受章。

平成30年 日経ソーシャルビジネスコンテスト 海外支援賞受賞。

令和元年 日経ビジネス「世界を動かす日本人50人」選出等

(2020/08/28)

「一試合だけの夢舞台」

甲子園球場では春の選抜高校野球大会に出場が決定していたのに、新型コロナの為大会中止が決定された。しかし、高野連の配慮で一試合だけの夢舞台として32校が8月に入り熱戦を繰り広げている。

富山県でも高校野球は、中止となった夏の甲子園と予選の富山大会に替えて、県独自大会「TOYAMA2O2O高校野球大会」として県高野連が開催した。

結果は、高岡第一高校が石動高校を1-0で下し優勝した。両校の生徒は終了後、実に爽やかで、思い出に残る大会であったことと、主催者を始め関係者の皆様に感謝の言葉を述べていたのが印象的だった。

これと同様各種スポーツも「 TOYAMA2O2O高等学校スポーツ交流会」と銘打って開催された。

弓道競技も8月10日射水市大島弓道場で県下6校3年生だけの大会で男子19名、女子16名が参加し、個人戦のみ開催された。私も久しぶりに高校生の大会を観戦した。

{主催・富山県高等学校体育連盟 主管・富山県高等学校体育連盟弓道専門部}

しかし、他の競技同様、無観客、声援なし、その上、拍手もなしである。弓道競技には的中した時の大きな拍手や声援がいつもはあるが、今回は全くない異様な風景であった。

しかし、弓道は元々、静寂の中での弦音の響きや、的中した時の的を射た快音が魅力の一つであることを考えると、これもまた風情と趣があったように思う。しかも、数多くある

スポーツで静的な競技は弓道、射撃、洋弓ぐらいである。

それらの共通した魅力は「静・中・動」であろう。

さて、3年生にとっては、春季大会、市民体育大会、インターハイ予選、国体予選、県民体育大会,武道大会、段級審査等全ての行事が中止になった中で、唯一の大会となった。

正に、「一試合だけの夢舞台」であったと思う。

大会が終わった後の生徒たちは実に清々しい姿であった。

成績は次の通り

男子の部 1位{氷見}最上海翔 12射10中

2位{富山第一}魚崎広海 12射9中

3位 {滑川}江田正樹 12射8中

女子の部 1位{{雄山} 白野瞳月 12射9中

2位{富山いづみ} 高野紗代 8中

3位{氷見} 山谷奈津季 6中

(2020/08/12)

広島ー長崎

昭和20年8月6日午前8時15分。8月9日午前11時2分、広島と長崎に原爆が投下され広島では約14万人、長崎では約7万5千人の尊い人命が一瞬にして失われた。

あれからもう75年が過ぎ去った。戦後生まれが全人口の大半を占め、戦争の惨禍が徐々に薄れていく中、今年も両市で平和祈念式典が開催された。

ただ、今年は新型コロナウイルスの影響で「密」を避けるため参列者が例年の一割ほどと大幅に削減されたり、イベントがオンライン化されるなどとなったという。広島の式典ではいつも平和のシンボル白い鳩を放っていたが、鳩の訓練が十分に行えず中止になった。

一方、長崎では,飛沫感染への懸念から被爆者の合唱も中止になるなど、異例の形になったと報道された。

松井広島市長や田上長崎市長は、それぞれ平和の尊さや、核兵器禁止条約について、日本政府に「締約国」になることを訴え、被爆者代表は、昨年11月ローマ教皇フランシスコの長崎訪問に触れ「長崎を最後の被爆地に」との思いを訴え続けると決意を示したという。

それにしても長崎は不幸であった。8月9日の原爆投下地点は、当初北九州小倉であったという。それが、雲量等の関係で長崎に変更された。

私も以前、広島市平和記念公園内の原爆ドームや原爆資料館を、また長崎では,北村西望作の巨大な平和の像や浦上天主堂などを見学した時のことをいつも思い出す。やはり、戦争は二度と起こしてはならない。しかし、ストックホルム国際平和研究所の推計では、世界の核弾頭数は1万3千発、その約9割を、米、口、が保持するが両国の核軍縮の枠組みは消滅の危機である。

昨年8月に中距離核戦力破棄条約が失効し、唯一残る新戦略兵器削減条約は来年2月が期限である。トランプ米政権内では、爆発を伴う核実験再開に向け検討を始めたとされている。被爆者の願い、被爆地・広島・長崎の願い、国民の願い、そして、人類の願いが遠のいていくようで残念である。

人間とは、万物の霊長である。その霊長が犯す最も愚かな行為が戦争である。それは誰しもが理解している筈であるが、未だ地球上のあちこちで局地的紛争が絶えない。誠に残念なことである。

話が代わるが村山首相当時、原爆被爆者援護法が成立し、多少なりとも国の支援が法制化された。そして、今回8月6日広島で被爆者団体の方々が安倍首相に面会し、いわゆる黒い雨を浴びた人たちが、被爆者健康手帳の交付を求めた。この件は、すでに広島地裁で原告側の全面勝訴の判決が出た。

これも大変重要なことである。しかし、忘れてはならないことの一つに空襲で亡くなった方々が多数いることである。

例えば富山空襲である。昭和20年8月2日午前0時36分~1時51分まで実に1時間15分にわたり、1万2千発の焼夷弾が投下された。

罹災所帯2万5千、罹災人口11万人、死者3千人を超し市中心部の90%以上が廃虚となり、残った建物は、大和百貨店、海電ビル{現電気ビル} NHK富山放送局、県庁、昭和会館、興銀富山支店と6か所だけだったという。

この日は、富山、長岡、八王子、水戸、川崎石油企業群の5か所であった。全国各地の数多くの都市が空襲の被害を受けたが、とりわけ富山市の被害が甚大だったという。

何の罪のない民間人の命が失われ、家屋が焼失したにもかかわらず国は何の補償もしていない。この現実も我々は忘れてはならない。

最後に、広島の原爆詩人の峠三吉さんが、昭和26年「原爆詩集」の中で発表された詩と長崎の爆心地に近い医科大学で被爆しながら治療に当たった医師、永井隆博士が妻も原爆で失うなどの事実から出来上がったのが,有名なサトウハチロウ作詞‣古関裕而作曲の「長崎の鐘」である。この曲がヒットした2年後の昭和26年43歳で亡くなった。博士がこの曲を聴いたのち詠んだ一首を記す。

にんげんをかえせ

ちちをかえせ ははをかえせ

としよりをかえせ

こどもをかえせ

わたしをかえせ わたしにつながる

にんげんをかえせ

にんげんの にんげんのよのあるかぎり

くずれぬへいわを

へいわをかえせ

(峠三吉)

新しき 朝の光のさしそむる

あれ野にひびけ 長崎の鐘

(永井隆)

(2020/08/11)

滑川高校同窓会総会開催中止

7月14日{火}滑川高校同窓会{会長・中屋一博}役員会を開催し協議の結果8月10日予定の総会は中止と決定しました。役員会は創立100周年記念事業の一つとして学校敷地内で建設された歴史資料館で常任幹事会、引き続き隣接のセミナーハウスで幹事会が開催されました。

議題は令和元年度会務会計報告、令和2年度予算案・事業計画案等がいづれも承認されました。ご存知の通り新型コロナウイルス感染症は日本中に大きな影響を与えています。

教育現場においても同じであり、柳原校長は挨拶の中で、4月8日入学式のあと9日登校日、以後何回かの登校日をはさみ5月末まで休校。6月から授業を始め、1学期の終業式は7月31日を予定。夏休みは8月1日から8月16日まで、その後課題テスト等を行い8月24日2学期の始業式。夏休みを短縮し授業の遅れを取り戻し、共通テストを受けれるまで回復するとのことでした。

ただ、悲しいのは生徒にとって、学校の3大行事である文化祭・修学旅行・運動会が全て中止になったこと。運動部は県大会・ブロック大会・国体等々の目標を失ったこと。文化部は日頃の練習の成果を披露する機会を失ったこと。

これ等のことが残念でならないとのことでした。

その為、生徒会を中心に学校と連携を図り、何か想い出に残る事を計画しているとのことでした。

特に、3年生にとっては高校生活最後の年の半分がこの様になろうとは。胸が痛む思いです。どうかこの逆境に負けず残り半年の間に心に残る楽しい思い出を沢山出来る様に願うばかりです。

この様な学校の現状や相次ぐイベント中止の社会情勢を考えると、同窓会総会は中止せざるを得ないと思います。尚、中止の案内は、3万3千人の会員に周知を図ることは無理ですが、

①昨年までポスターで開催案内を掲示した市内の施設等や役員宅に中止のポスターを貼り出す。

②学校のホームページで知らせる。

こととしました。

同窓会としても、年に一度の親睦の機会を失うことは大変残念なことですが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、今年度は役員改選の年ですが総会が開けない状態の為、全役員の任期を来年の総会まで1年延長することになりました。7月14日開催の資料を希望される方は下記までご連絡下さい。

〒936-8507富山県滑川市加島町45番地

富山県立滑川高等学校同窓会事務局・☎076-475-0164

2020-7-16

(2020/07/16)

資質向上研修会

令和2年度配置販売従事者の資質向上研修会が、5月6月と中止になっていましたが、7月13日富山県薬業連合会6階大ホールに於いて久しぶりに開催されました。

研修会の内容は

①既存配置従事者、研修時間、30時間 4-5日間 最終日テスト有り 年8回

②登録販売者 研修時間 12時間 2日間 最終日 テスト有り 年5回

③普通課程 {新規従事者対象} 研修時間 60時間 10日間 最終日テスト有り 年3回

④専門課程 研修時間 3時間 半日 年1回

⑤特別課程 {登録販売者受験者対象} 研修時間 60時間

10日間 年1回

①と②は義務化されていますが他は任意です。①と②は既に配置に従事者し豊富な商売経験のある方ですが、日進月歩の激しい薬学、医学、あるいは薬事法などの最新の知識や情報などを取得する為の研修です。これは、医薬品を取り扱う者として、消費者に対し健康に関する知識や服薬指導、各種の情報を提供し、ヘルスコンサルサントとしての役割を果たす為、必要不可欠な研修として全業者が自分の日程に合わせ受講しています。

私は、①②③の中で、配置販売業の倫理、理念を担当しています。

7月13日当日は、やはり新型コロナウイルス感染症や甚大な被害を出した7月豪雨も話題にしました。出席者の中には熊本県人吉市を回商しておられる方もあり胸の詰まる思いでした。

新型コロナウイルス問題では、商売がやりづらいとする方もある反面、病院や薬局で人と接触する機会を避け、軽い病気は家の置き薬で治そうとする人が増えており、若い人も配置薬に興味を持ち始めたし、新規開拓もしやすくなったとし、得意先にも新商品を勧めやすくなった。との意見や、「巣ごもり」をする客から「常備薬のお陰で外に出ずに風邪を治すことができて助かった」と喜ばれたことで配置薬の利便性が見直されたし、4月以降の売上も昨年同期を超えた業者もいるなど、正にピンチをチャンスに変えるよう激励しました。

次に、去る5月27日、全国放送されたNHKテレビ歴史ヒストリア「富山の薬売り、知恵とまごころの商売道」の放送を見た横浜在住の52歳の公務員の方が実名で6月20日付け北日本新聞朝刊、声の交差点欄に下の文を投稿されました。

「富山の薬売りに学ぶ」

5月27日、NHKの歴史秘話ヒストリアで「富山の薬売り 知恵とまごころの商売道」を見ました。子供の時、祖母の家で聞いた置き薬のおじさんとの会話を覚えています。

祖母は「薬をそろえるとお金がかかるが、富山の薬売りは、薬を預けて使った分だけ後でお金を払えばよいので本当に助かる」と言っていました。

番組を見て、反魂丹を広めた前田正甫公の先見性に頭が下がりました。立山の修験者のお札から置き薬を考案し、出入り禁止の藩でも商売を続けるしたたかさなど、困難を知恵で乗り越え、発展させる力強さに感動しました。

今、コロナの自粛で商売に苦労する人が多い中、ピンチの時こそ、知恵でチャンスにすることを富山の薬売りから学びました。インフル治療薬アビガンも当時の「富山化学工業」が開発したことは有名です。富山の薬が世界の人たちの命を救えるとしたら、

きっと正甫公も喜んでいるのではないでしょうか。

この文を読み、業に携わる者にとって力強いメッセージであることを紹介し出席者を鼓舞しました。これと同様、以前北日本新聞俳句欄に投稿された句を思い出しました。

「頑なに 富山売薬 春の風邪」

最後に厚生労働省の動きとして、昨年8月「同じような効果の市販薬で、代替できる軽症者向けの湿布やビタミン剤、皮膚保湿剤などのうちの一部を公的医療保険の対象外としたり、自己負担を増やしたりする方向で検討に入ったことや、病院を受診すれば1-3割の自己負担で済み、市販薬を買うより安くなることが多いが病院で処方箋を貰って薬を入手する時、自己負担は1-3割で残りは税金や保険料から賄われる。市販薬より安く手に入りやすいため、安易な受診を招くともされる。

また給付と負担の見直しでは、75歳以上の人の医療費窓口負担について現在の1割から2割に引き上げることや病院を受診した際に1-3割の窓口負担に一定額を上乗せする「ワンコイン負担」制度導入の検討も主な論点になることなどを話しました。現在、国においては、新型コロナウイルス感染症対策費や7月に入っての九州を始め各地で発生した集中豪雨を激甚災害に指定しての国費の支出は膨大な額である。国の財政の現状を見ても厚労省の考えは是非とも推進すべきと私は思う。

セルフメディケーション、自己治療が叫ばれて久しい。今こそ配置業の出番と思うことを話し持ち時間を終えました。

写真は、1メートル以上の間隔をとっての研修会。

(2020/07/14)

上 京

7月2日{公益財団法人}全日本弓道連盟令和2年度第1回理事会出席で、久し振りに日帰りで上京しました。最後に開催された理事会は2月13日で、次回の2月28日の開催が昨今の実情から中止となり今日に至りました。

出発前日の7月1日、東京都での新型コロナウイルス新規感染者が67名と発表され多少心配しつつ2日早朝出発しました。しかし、上京中の2日は都内での新規感染者は107名、しかも、2日富山県内でも5月18日以来45日ぶりに感染者が出ました。

また、3日都内では、124名の発生を聞くと、やはり、県外移動はもう暫くは慎重にならざるを得ないと思いました。

さて、理事会は午後2時から新国立競技場の近くで。明治神宮野球場の向かいにある公益財団法人日本スポーツ協会ビルです。このビルに全弓連事務局を始め日本体育協会に加入している各種スポーツ団体の事務局などが入居しています。

当日の理事会は出席理事14名中12名,監事は私を含め2名、オンラインでの参加が理事2名、監事1名。岡山や鳥取からの出席理事もおられました。

平時でも1-2名の欠席者がいることを考えると

①コロナウイルスは収束しつつあると思ったのか。

②職責と思ったのか。

いづれにしても提出された議題は賛成全員で可決されました。

また、オンラインでの会議は私自身初めてであり、コロナ後の新しい生活様式の一部を体験できた良い機会でした。当日、午前中、昨年9月開館した大田区立「勝海舟記念館」を訪ねました。

勝海舟は今更申し上げるまでもなく、幕末から明治にかけての激動の時代を駆け抜けた人物で、革新的な考えを持った幕臣と言われています。

パンフレットによれば

「明治後期,海舟は洗足池の畔に別荘「洗足軒」を構え、自身の埋葬の地と定めました。江戸無血開城直前、海舟は洗足池の畔を経由して池上本門寺の新政府軍との会談に臨んだ。

その時の記憶が海舟を洗足池に強く惹きつけたという。現在も海舟は洗足池の畔に静かに眠っています。」

写真は、勝海舟記念館前。勝海舟と妻、民子のお墓。海舟は明治32年{1899年}1月19日赤坂の氷川邸で死去。妻民子は明治38年死去。五輪の墓石の形式は海舟が生前図案化して指示したものといわれ「海舟」の文字だけを水輪に刻まれいる。

詩碑は西郷隆盛を悼み、3回忌にあたる明治12年{1879年}海舟が自費で建立した石碑で、正面に西郷が沖永良部島の獄中で作った七言律詩で、天皇に対する忠誠心が詠まれているという。

元、葛飾区浄光寺にあったが大正2年に現在地に移設された。勝海舟は77歳で死去したが、人生の約半分は封建社会の江戸時代。後半生は近代国家と発展し、日清戦争の勝利もこの目で見たまさに、激動の時代を生き抜いた人生であったと思う。

幸いにも、海舟は明治に入り氷川の自宅で多くを語っている。それが今日「氷川清話」など数多くの書物を通して知ることができることはありがたいことです。

記念館は大田区洗束2丁目21、大田区立「勝海舟記念館」☎03-6425-7608

休館日・月曜日、入館料・大人300円

山手線五反田駅乗り換え・東急池上線「洗足池」下車徒歩6分

(2020/07/03)

新型コロナウイルス

紫は 水に映らず 花しょうぶ 虚子

本市行田公園の花しょうぶは盛りは過ぎたが、今年は恒例のしょうぶ祭は残念ながら中止となった。

この祭に限らず各種イベント等も殆ど同様であり、昨今の状況であれば止むを得ないと思う。

しかし、新型コロナウイルスがこれ程、経済活動や観光・サービス業・或いは教育など、あらゆる分野でこんなに大きな影響が出るとは予想しなかった。

中国武漢から発生が伝えられ、1月末武漢からチャーター便で日本人が羽田空港へ帰国した時や横浜港でのクルージング船ダイヤモンド・プリンセス号で船内感染者発生が報じられた時も、さほど緊張感が薄かったと思う。

2月12日私は、全日本弓道連盟理事会出席の為、家から7枚のマスクを持って上京した。しかし、都内ではまだマスク着用者は少なかった。その後、外出自粛要請や非常事態宣言が発出され「三密」の言葉が飛び交う様になった時から人の動きが止まりだした。人が動かないと、物もお金も企業活動も止まってしまう。

これによって経済活動はもとより、観光業、サービス業などが大打撃を受けた。また、休校が相次ぎ、9月入学説が議論されるなど教育の分野でも大きな影響が出た。

「自粛を要請するなら、休業補償をしろ」を始め、喧々諤々の議論沸騰である。日本では都市封鎖や法的拘束力を持って営業を中止させることはなかなか難しい。

だが、ここに来て県内でも少しは明るい兆しが出て来た。

①非常事態宣言や外出自粛要請の解除に次いで6月19日都道府県をまぐ移動が全面解除になった。

②富山駅周辺の平日の人出が新型コロナウイルス感染拡大前の水準にほぼ戻って来た。

③県内での新規感染者は6月20日時点で33日間連続ゼロである。

④立山・黒部アルペンルートも2ヶ月ぶりに営業再開。

⑤北陸新幹線も回復傾向にあり、高速バス再開、全日空富山―東京便も現在1往復が7月から2往復になるなど徐々に回復しつつある。

富山県に於いても、6月補正予算でリーマンショック時の579億円を180億円余り上回る759億円を予算化した。

主なものは

㋐第2波に備えて、医療、介護提供体制の整備

㋑感染防止対策の強化「新しい生活様式」への対応

㋒事業の継続と雇用の維持、県民生活への支援

㋓経済活動の回復、アフターコロナに向けた取り組み、などである。

また、県内での宿泊代が最大半額になる県民限定や立山、黒部アルペンルートも県内在住者には半額になるという。これらの支援を活用しながら、人が企業が社会が動き始めた。また、「新たな生活様式」として在宅でのテレワーク、サテライトオフィス勤務、時間や場所にとらわれない、テレワーク本来の柔軟な働き方も広がっているという。ホテルやカラオケ店、飲食店など様々な分野で新しい生活様式やテレワークに適した商法で新たなニーズを獲得する動きも出てきている。

いずれにしても,生老病死という避けることの出来ない宿命の中で人類は病気との戦いであった。感染症にしても世界的には、ペスト、天然痘、黄熱病、マラリア、結核、コレラ、スペイン風邪、エボラ出血熱、エイズ、新型インフルエンザ、サーズ、マーズ等数多くの感染症が人類を襲ったがその都度制圧してきた。

新型コロナウイルスも現代医学の英知を集め、ワクチンを開発し恐らく制圧すると思う。しかし、いつかはもっと毒性の強いものが人の社会に入って来るだろう。

何故なら、人類は人口増に伴う経済発展により奥地の開発が進み、人が動物を通して未知の病原体と接することで新しい病気にかかることが20世紀後半から起きている。ましてやグローバル化の流れの中では尚更である。

こう考えると、感染症も繰り返される流行と同じで、豊かさや、新しさを常に追い求める暮らし方の中にあると思う。第2波、第3波が予想される中、第1波をしっかりと検証し今後に生かさねばならない。

作家・吉川英治の言葉を紹介したい。

「晴れた日は晴れを愛し、雨の日は雨を愛す。楽しみのあるところに楽しみ、楽しみなきところに楽しむ。」

(2020/06/21)

日本一遅く桜開花

散る桜 残る桜も 散る桜 良寛

新型コロナウイルス感染症が発生してから、聞きなれない言葉が溢れている。最初に耳にしたのは、PCR。今では5歳の孫までが口にする。

次いで、最近では、抗原体検査。抗体検査。又、ホームスティは馴染みの言葉だが、今ではステイホーム。そして、テレワーク。オンライン。テイクアウト。クラスター。に、パンデミック。

治療薬の名前にしても、新型インフルエンザに開発された「アビガン」は富山県人には馴染みがあるが、エボラ出血熱の「イムデシベル」、関節リウマチの「アクテムラ」、マリアナの「クロロキン」、気管支喘息の「ミクレソニト」等々カタカナばかりである。

これらの一部はワクチンが開発されるまで、効果や副作用を検証しながら使用され、他の製品は同様に治験が続けられるという。

人類は今日まで、何らかの病気との闘いの歴史である。北里柴三郎博士などによって破傷風や黄熱病の感染症が撲滅されたように、必ずや人類は新型コロナウイルスにも打ち勝つであろう。その日が一日も早く来るのを願うばかりです。

さて、前置きが長くなったが、気象庁は5月10日北海道稚内市と釧路市でエゾヤマザクラが開花したと発表した。気象庁の全国の観測地点では最も遅い開花宣言である。

1月6日沖縄県那覇市でヒカンザクラが開花してから約4ヶ月後となった。稚内気象台によると10日午前10時すぎ、稚内市の天北緑地にある国内最北の標本木で6輪ほど咲いているのを職員が確認し、平年より4日早かったという。

釧路気象台も午後3時ごろ鶴ヶ岱公園の雑木林で開花を確認。平年より7日早かったという。そんな新聞記事の隣りに奄美が梅雨入りとの記事があった。鹿児島県の奄美地方が全国で最初に梅雨入りしたとみられ平年より1日早く、昨年より4日早いという。

日本列島が如何に南北に長いか、桜前線や田植え前線は南から北へ日本列島を北上すると表現し、片や紅葉前線は北海道大雪山系旭岳から南下すると表現する。梅雨前線のように正式な気象用語ではないというが、日本語は美しい。俳句や短歌が英語に訳されるが、美的感覚は日本語にほど遠い。

私が配置薬業に始めて従事したのは昭和41年4月で回商地は秋田県大館市周辺で、花見と言えば青森県の弘前城である。私自身何度も行ったが4月末から5月のゴールデンウィークが満開であった。

ここが散ると桜前線は津軽海峡を渡り函館に上陸し北上を続ける。やがて、最北の地釧路や稚内に到着する。これが5月20日頃だったと思う。

それを思うと、地球温暖化は確実に進行している。南極大陸や北極海の氷、そして世界各地の氷河が溶け、太平洋の小さな島々が水没の危機に直面している。そんなニュースに接してもピントこない。

感染症は目に見えず突然くるが、地球温暖化は目に見える形ですでに現れている。我々はこの問題にもっと真剣に向き合うべきでと思う。

(2020/05/12)

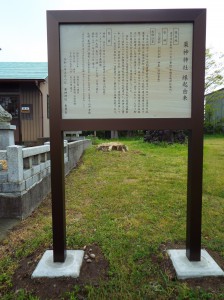

薬神神社春季例大祭

5月8日恒例の薬神神社春季例大祭{主催・薬神神社奉賛会・石倉雅俊会長}は加積雪島神社境内にある同神社において横川宮司によって厳粛に執り行われました。

当日は、曇一つない抜けるような空の青さに、若葉、青葉の新緑が煌めく中、祝詞奏上、玉串奉奠と続き商売繁盛と共に、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を祈願しました。

ただ、ウイルス感染防止の為、参列者全員マスク着用しかも、人と人との間隔を1m以上開けるなど異様な風景でした。そんなことで参列者はいつもより少なかったです。

石倉会長は挨拶の中で、この例大祭を開くか、どうか色々意見があったが、従来行ってきた直会を中止し、神事のみ行い商売繁盛と共に、薬業人一体となってコロナウイルスに打ち勝ち、ステイホームで不要不急の外出を自粛しているお得意様の家族の安全・安心に果たす「置きくすり」の役割の重要性を力説されました。

また、市議会開会中で、市長、議長が欠席の為、来賓を代表し大門良輔県議会議員が、今日の皆さんの元気、意気込みを、お得意様にお届けし、コロナに打ち勝ち一層の商売繁盛を願う挨拶がありました。

また、市商工会議所より杉田隆之専務理事、沢崎高平雪島神社総代等々のご参拝もありました。

さて、新型コロナウイルス感染症は、当初富山県内での感染者は0が暫く続いていましたが、新聞報道では5月8日現在、感染者218人、死者14人とされています。

しかし、感染者数は県内を含め全国的に減少傾向にあり,滑川市を始めとして県内の休館中の公共施設は一部再開へ、休業要請の出ていた飲食業も要請が11日解除されるのに伴い再開への動きが広がって来ているという。

また、治療薬も、米国で開発されたエボラ出血熱治療薬「レムデシベル」が我が国で特例承認され、「アビガン」も今月中には承認の見込みという明るい兆しが出て来たとは言え決して油断してはいけないと思います。人命、それはとても大切なこと。第一に人の命を守ること。当然のことです。

その上で緊急事態宣言が出て1ヶ月。9日の北日本新聞朝刊で県内初のコロナ倒産の発生を報じている。著名なエコノミストによれば、緊急事態宣言によって外出や営業の自粛や企業活動の休止が1ヶ月続くと約4兆円の消費が落ち込み日本経済は大きな打撃を受けるという。

これによって倒産が相次ぎ、失業者は増加する。過去のデータから見ると倒産と失業とは連動していて、失業者が1%増えると約2千人の自殺者が出るという。

5月8日現在、我が国のコロナウイルスでの死者は619人です。つまり、人命を守ることと、経済活動とを、どうバランスをとるか、これが問題であり政治家の覚悟の示し処と思う。

兎に角、一刻も早く、一日も早く新型コロナウイルス感染症の終息を願うものです。

尚、薬神神社縁起由来の看板が設置されました。高さ160㎝、横102㎝、説明板は縦60㎝横87㎝。表面に縁起由来、裏面に合祀してある祭神、大己貴命{おおなむちのかみ}・少彦名神{すくなびこなのかみ}・神農の解説が記してあります。

材質は、アルミ角パイプ、案内の表面、裏面はアルミ複合板貼。この案内板を通して、薬神神社が地域の方々に身近な存在として親しまれ、薬業人には心の拠り所として末永く護持されるように願うものです。

令和2年5月9日

写真は、玉串奉奠の私。マスク姿の参拝者。縁起由来の案内板。

(2020/05/09)

清水寺貫主・森清範先生講演会中止

濃く淡く 若葉の奥も 若葉かな

毎年6月第一日曜日に京都清水寺・貫主森清範先生をお迎えしての市民文化講演会{主催・滑川音羽の会・会長中屋一博}は残念ながら、今回、6月7日開催は中止とさせて頂きました。

今更申し上げるまでもなく、新型コロナウイルス感染症は世界中をパニックに落とし入れました。わが国でも、4月7日7都道府県に5月6日まで緊急事態宣言が発出され、次いで4月16日同宣言が全国に拡大されました。

しかし、5月4日これも5月31日まで延長となり、各地の行楽地やサービス業、企業活動等々に甚大な影響が出ています。本来なら、多くの人で賑わう筈のゴールデンウィークも「ホームステイ」は「ステイホーム」と名を変え、街から賑わいが消え、工場は稼働を止め、まさにゴーストタウンの様相を呈しました。

本市においても、公共施設は休館。各種イベントは中止。学校も休校するなど市民生活にも影響が出ています。終息どころか、収束の目途さえ立っていません。

この様な状況では講演会の中止も止むを得ないと思います。連続24回も続き,楽しみにしておられた多くの方々には申し訳なかったのですが、当方としても断腸の思いの決断でした。

ところで、今回の件から我々は何を学び、なにを教訓とすべきか。

SARS、MARS、エボラ出血熱などは我が国では大きな問題にならなかった。強いて言えば新型インフルエンザの時くらい多少騒いだ程度であった。それ故、今回、経験したことのない国難だ、或いは第三次世界大戦との言葉も飛び交った。

しかし、人それぞれの人生でも、企業経営でも、予期せぬこと、想像もしなかった事が起こる事を私は再認識した。

「アビガン」によって「くすりの富山」の名声が上がったとは言え、一日も早く、収束から終息の来るのを願うばかりです。

令和2年5月6日

写真は昨年の講演会での清水寺貫主・森清範先生。

(2020/05/06)

滑川高校入学式

外に出る 触るるばかりに 春の月 汀女

4月7日夜はスーパームーン。大きく、明るく、8日未明まで幸せそうに輝いていました。その8日{水}午後2時県立滑川高校入学式が挙行されました。例年と違い新型コロナウイルスの影響で、しかも、前日7日7都府県に対し緊急事態宣言が発令されたこともあり普通科2クラス、商業科、薬業科、海洋科各1クラス計5クラス200名の入学生、保護者、教職員、来賓の殆どがマスク姿で体育館は異様な風景でした。

やはり富山県内でも陽性の感染者がで出るなど連日の報道の影響と思われます。式次第も従来より時間短縮も含め、国歌斉唱、祝電披露はカットされました。また生徒同士の間は少し距離がありました。

校長の入学許可、式辞、新入生宣誓、在校生歓迎の言葉{在校生は歓迎の言葉の代表者のみ出席}続いて校歌は従来在校生10人程が壇上に上がり、ピアノ演奏で歌っていましたが今回は、テープで一題目だけが会場に流されました。

式次第の内容は各学校の自主性に任されていたとのことでした。新入生には少し物足りない入学式でしたが止むを得ないと思います。そして、人生においても予期せぬことが起きる現実を理解する機会になったと思います。

尚、9日全員登校日、10日―22日まで臨時休校の予定です。一日も早く新型コロナウイルス感染症の終息宣言が出されることを願うのみです。

写真は入学許可を出す柳原英志校長。

(2020/04/08)

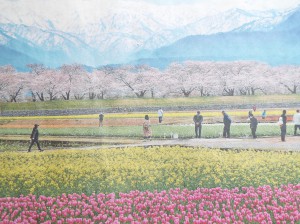

春の四重奏

咲き満ちて こぼるる花も なかりけり 虚子

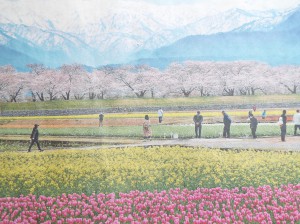

4月7日{火}朝日町の、あさひ舟川「春の四重奏」を訪ねました。ご存知の通り、舟川の堤防上の桜並木{ソメイヨシノ}と左岸一帯に広がるチューリップ畑、菜の花畑、加えて残雪の後立山連峰が織りなすコラボレーション、特に朝日岳、白馬岳との「四重奏」が見事な風景です。

しかし、山々の残雪や桜の開花時期を人間の手によって調整するのは難しい。結局桜にチューリップや菜の花の開花時期を合わせようとするのだから大変だと思う。まさに、年に一度の夢のような景色は、地元の農家が熱意を持って世話を続けられた賜物と思う。

舟川の堤防上の桜並木も昭和37年頃地元の人々の手によって植樹されたもので、今では、樹齢60-70年280本余りの桜は幹回りも太く、堤防上の桜並木のトンネルや左岸、右岸の並木を仮設の橋の真ん中から眺める風景は圧巻です。富山市の松川の桜並木の約470本には本数では及びませんが、何ら遜色はなく見事な桜です。

7日は丁度満開であり、まさに桜花爛漫でした。チューリップ畑も菜の花畑も地元の農家の方が栽培しておられ、7-8年前から口コミで広がり今日では県内外から多数の観光客が訪れる一大スポットになっています。パンフレットによれば「チューリップの球根を育てるために花を摘んで、桜の根元に撒いています。花びらの美しい肥料が桜の幹を大きく育てて、毎年見事な桜トンネルを楽しむことができるんですよ」とのことです。ここが松川との違いかもしれません。

やはり、どんな世界でも人の目に見えないところで多大な努力をしている人がいることを改めて思いました。

通常、駐車場は協力金として有料ですが、今年は新型コロナウイルスの関係で係員の対応ができず、無料でした。

こんなところでも影響が出ているのには驚きました。

写真は、桜並木と四重奏。当日は、後立山連峰は目視出来ましたが、写真では残念ながらハッキリ写っていませんでした。

(2020/04/07)

三館巡り

立山連峰 肩組み合って 山笑う

3月12日{木曜日}雲を探すのに苦労するくらい青空が広がり、残雪輝く立山連峰を眺めながら私用で富山へ出かけました。

その折①富山市売薬資料館、②富山市篁牛人記念美術館、③三島由紀夫・隠し文学館「花ざかりの森」を見学しました。

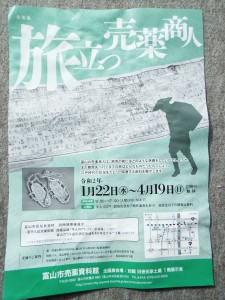

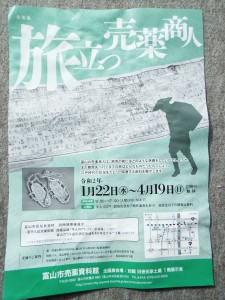

▼富山市売薬資料館

これは、富山売薬商人は商売の前にはどのような準備をしていたのか,あるいは、商売先へ行くまでの旅はどんなものであったのか、、など、江戸時代の状況をたどる企画展でした。

大別すると次のようになります。

㋐売薬人として雇用され、旅立ち商人となる。

㋑旅立つ際に必要な書類。

㋒出発前の準備、持ち物。

㋓商売先への行程。

などで企画展示場・別館旧密田家1階展示場で約40点の資料が展示してありました。

我が家でも、私が小・中学生時代の昭和30年代3人の配置員を雇用していました。旅立つ数日前から旅先の旅館へ発送する「薬」を木箱に入れ荒縄で縛り、全員で大八車かリヤカーで当時の国鉄滑川駅へ運んだのを憶えています。

その時、乗車券を提示する事によって割引制度のあるチッキと呼ぶ方法がありました。

また、出発日は午後から我が家で、全員で夕食を共にし夜行列車で旅立つ姿を見送ったのを思い出します。出張先は秋田方面でしたので、新潟県新津駅で乗り換え翌日午後に目的地に着いたとのことでした。

日頃、見れない資料も数多くありとても良かったです。

企画展は4月19日まで。930-0881富山市安養坊980 富山市売薬資料館☎076-433-2866

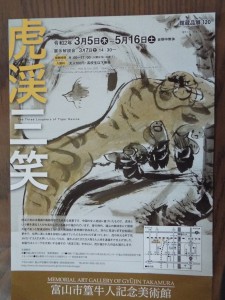

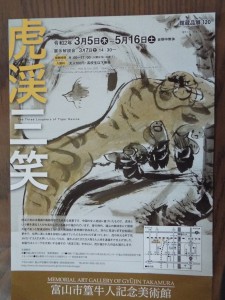

▼富山市篁牛人記念美術館

この美術館は丁度売薬資料館の向えにあります。パンフレットによれば、「卓越した技術によって独自の画境を創出し、日本画壇の中でも、ひときわ異色の存在として注目される水墨画家」とし、また、「篁牛人は、日本や中国の故事・伝説などを主な画題として、形容しがたい緊迫感と高遠な精神世界を画面上に展開した画家であります。

彼は渇筆技法と弾力ある長く細い線描を駆使して、豪放で美麗な独自の水墨画世界を構築しました。

また、自然を深く掘り下げた所で自己を見つめ続け、東洋の精神性とされるものをその生涯と画業を通じて一貫して追い求めた」とあります。

今回の館蔵品展は「虎渓三笑」

虎渓三笑は水墨画の画題の中でも有名な故事です。中国の文人逸話に基づいたもので、虎渓という橋を渡る3人が大笑いしている様子が描かれています。

晋の時代、蘆山の東林寺にて隠居の身であった慧遠法師を2人の詩人陶淵明と陸修静が訪ねました。

別れに見送りますがお話に夢中になって、俗界に通じる橋を日頃から避けていたにもかかわらず渡ってしまい、虎の吠える声で気が付いて大笑いしたというもの。

篁牛人はたびたび人物3人と虎を速描きで仕上げました。本展ではユニークな大笑いする様子の「虎渓三笑」を中心に、虎が描かれた作品も展示します。(パンフレットより。)

以前、テレビのお宝探偵団で篁牛人の大作が出品され、数百万円の値がつけられました。

鑑定人曰く、篁牛人の作品は素晴らしい。残念ながらローカルの作家である。オール・ジャパンの人だったらもっとするだろう。と、言ったことを思い出しました。

私には作品を論ずる資格はありませんが、これが芸術か、との思いで鑑賞してきました。

館蔵品展は5月16日まで。〒930-0881 富山市安養坊6000 ☎076-433-9215

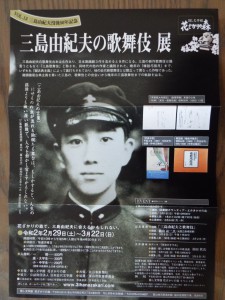

▼隠し文学館「花ざかりの森」

この文学館は、三島由紀夫に特化した文学館で、この種の物は全国に、山中湖の文学の森にある三島由紀夫文学館と2ヶ所だけです。しかし、「花ざかりの森」は杉田欣次館長が富山市役所を定年退職後,私財を投じ建設された個人の文学館です。

杉田氏が大学時代に読んだ三島由紀夫の「金閣寺」に感動し、以来三島フアンになったそうです。館名「花ざかりの森」は、三島由紀夫が19歳で出版した第一著作集の題名をご遺族の了解を得て館名としたとのことでした。

現在、三島自筆の原稿や初版本、限定本{署名入り}、初出雑誌、写真集、原作・出演・関連映画演劇の上演台本・ポスター・チラシ・スチーム写真・レコード・カセットテープ・DVD・対象作家評論など千点を遥かに越える資料を保管しているそうです。

個人でこれだけの資料を収集・保存・展示されることは中々容易なことではないと思います。平成19年11月、正式に全国文学館協議会に入会し、翌年、平成20年3月1日開館。

杉田館長の三島に寄せる熱き思いが、個人所有とは思えないほどの瀟洒な素敵な文学館です。是非,お立ち寄りをお薦めします。

今回の企画展は、三島由紀夫没50年記念、三島由紀夫の歌舞伎展として開催されました。

パンフレットによれば、「三島由紀夫の歌舞伎台本は6作あり、日本舞踊劇3作を含めると9作になる。三島の新作歌舞伎は誰言うともなく「三島歌舞伎」と称され同時代の他の作家と識別された。晩年の「椿説弓張月」まで、いづれも「擬古典主義」によって裏打ちされており、他の近代新歌舞伎とは際立って異なった作物であった。徹頭徹尾古典主義を貫いた三島の、歌舞伎との出会いから晩年の三島由紀夫の歌舞伎までの軌跡を辿る。」と、記してありました。三島の多彩な一面を見た思いでした。

以前、私は陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地を訪ねたことがありました。極東軍事裁判が行われた講堂や地下防空壕、そして演説をしたバルコニー、自決した総監室などを見て来た者として今回の企画展は感慨深いものがありました。

折しも、三島が自決した1970年{昭和45}11月25日の前年に東大全共闘と繰り広げた討論会を題材にした「三島由紀夫vs東大全共闘、50年の真実」のドキュメンタリー映画が完成し3月20日から全国公開されるという。楽しみです。

三島由紀夫略歴 大正14年、東京生まれ。本名、平岡公威{きみたけ}、学習院高等科より東京大学法学部卒。十代から小説を書き始め、昭和23年文学活動に専念する為、大蔵省退官。昭和45年自決。45歳。

今回、勝手に「三館」巡りとして全く違った施設3館を拝観しましたが、これも、趣があって良かったと思いました。

写真は、①旅立つ売薬商人 ②篁牛人・虎渓三笑 ③三島由紀夫昭和15年学習院中等科の時の写真とパンフレット。

(2020/03/12)

新規配置販売従事者研修

頑なに 富山売薬 春の風邪

誰の句か忘れましたが、私の好きな句の一つです。

さて、これからの配置販売に従事しようとする方を対象に、合計60時間{6時間×10日間}の普通課程の研修を年3回実施しています。この過程は、富山県にお住まいの配置従事者が初めて仕事をする際であっても、くすり等に関する知識を一定以上持って頂く為に実施している初任者向けの研修です。

配置従事者は業務に従事する場合は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書を携帯しなければならないことになっていますが、かって富山県では、この研修を受講していることを確認してから身分証明書が発行されていました。法的に受講させる強制力はありませんが47都道府県でこの様な研修をしているのは富山県だけです。

それだけ、富山県では地場産業である薬業を重視している表れと思います。

2019年度最後の研修が3月2日{月}から始まりました。研修内容は下記の通り。

3月2日{月}

9時―12時 オリエンテーション 配置薬業の歴史

13時ー16時 先用後利と接客 配置販売の倫理 懸場帳について

3月3日{火}

9時―12時 第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識

13時ー16時 第2章 人体の働きと医薬品 人体の構造と働き ①内臓器官 ②感覚器官

3月4日{水}

9時―12時 第2章 人体の働きと医薬品 人体の構造と働き ①運動器官 ②脳や神経の働き

13時ー16時 第2章 人体の働きと医薬品 ①薬の働く仕組み ②副作用

3月5日{木}

9時―12時 第4章 薬事に関する法規と制度

13時ー16時 第5章 一般用医薬品の適正使用と安全対策

3月6日{金}

9時―12時 第3章 主な一般用医薬品とその作用 ①精神神経に作用する薬

13時ー16時 第3章 主な一般用医薬品とその作用

①胃腸に作用する薬 ②心臓などの器官や血液に作用する薬

3月9日{月}

9時―12時 健康食品について 薬事法関連法規について

13時ー16時 第3章 主な一般用医薬品とその作用

①排泄の部位に作用する薬 ②鼻に用いる薬 ③眼科作用

3月10日{火}

9時ー12時 第3章 主な一般用医薬品とその作用 ①呼吸器官に作用する薬

13時ー16時 第3章 主な一般用医薬品とその作用

①滋養強壮保健薬 ②漢方処方製剤・生薬製剤

3月11日{水}

9時―12時 第3章 主な一般用医薬品とその作用

①禁煙補助剤 ②公衆衛生用 ③一般用検査薬 ④医薬品・食品の相互作用

13時ー16時 第3章主な一般用医薬品とその作用 ①皮膚用薬 ②歯や口に用いる薬

3月12日{木}

9時―12時 第3章 主な一般用医薬品とその作用 ①婦人薬 ②アレルギー用薬

13時ー16時 金岡邸等見学

3月13日{金}

9時ー12時 配置用医薬品について ①薬用植物・生薬について

13時ー16時 修了試験 試験の解説 修了式

以上が普通課程ですが、これ以外に

①既存配置従事者研修

②登録販売者等研修

③特別課程

④専門課程

⑤薬業新人社員合同研修会

などがあります。

詳細は郵便番号930-0018 富山市千歳町1丁目4-1「一社」富山県薬業連合会

電話番号076-432-2765(代)

私は、初日の午後からだけですが、他の研修科目は11人の薬剤師の皆さんが講師となっての研修です。他県ではまず出来ない内容です。これも300年の歴史と伝統を有する「置きくすり」の富山であるからこそ、又、医薬品の総生産額が国内ではトップクラスだから行政も「くすりの富山」と標榜するのだと思う。

この様なことから薬業の振興策の一環として、県の支援を受けて行われているものです。

(2020/03/03)

滑川高校卒業式

網しぼり きらめきつくす 蛍烏賊 高島学人

弥生3月に入り、富山湾の春の風物詩ホタルイカ漁が解禁となった。

昨年の初日の漁獲量は1.5㎏。今年は365㎏。昨年を大きく上回り今年は豊漁が期待できそう。

そんな中、新型コロナウイルス感染防止の為、県内の小・中学校は休校、卒業式も自粛が相次ぐ中、県下の高校53校が4日まで卒業式が行われた。

県立滑川高校卒業式は3月2日{月}午前10時より体育館において、卒業生、在校生、保護者、来賓が同席し実施された。また、国歌「君が代」「蛍の光」「仰げば尊し」「校歌」も例年通り歌われた。校長先生の決断には敬意を表します。

さて、いつも感動することですが

①生徒から卒業生への送辞。

「蛍の光」を在校生全員で斉唱し、代表が卒業生に対し、部活や生徒会活動を通して指導を受けた数々の思い出を語り、先輩が築いてきた本校の良き伝統を引き継ぐ決意と感謝の言葉でした。

②卒業生から在校生への答辞。

「仰げば尊し」を卒業生全員が斉唱し、代表が3年間の想い出を1つ1つ丁寧 に述べて、在校生、教職員、家族への感謝とお礼の言葉でした。

そして、時々涙ぐみながら、在校生には、滑川高校を更に発展させるようにとの願いと共に、様々な想い出を胸に新たな人生を歩んでゆく力強い決意表明でした。

③柳原校長は、朝生徒と顔を合わせた時の挨拶から始まり、先生に熱心に質問する姿など想い出を語り生徒の前途に幸多き事を願う言葉でした。

最後は、「Official髭男dism」というグループの「115万キロ・フイルム」の曲に送られて卒業生が退場しました。正直言って私は、グループ名も曲名も全く知りませんでした。何人かの人に聞いてみましたが、誰も知りませんでした。

後ほど先生から教えていただきましたが、やはり年齢の差を感じました。でも、新たな門出に相応しい素敵な曲で、選曲は生徒がするそうです。3月は別れの季節。やはり「蛍の光」と「仰げば尊し」は卒業式には欠くことの出来ない曲です。

この曲があるからこそ卒業式であり、この曲があるからこそ、式が厳粛な雰囲気になるのだろうと思う。出席して良かった。230名の卒業生の洋々たる前途が輝かしい未来であることを念じ、学校を後にしました。

写真は、卒業証書授与と式辞を述べる柳原英志校長。

<参考>

「蛍の光」

蛍の光 窓の雪・・・の歌詞は古代中国「晋」の学者車胤が、貧しくて油が買えないため、蛍を集めてその光で書を読み、同じく孫康が雪明かりで勉強したという故事からとったもので、勉強をしようと思えばどんな環境でもできることを意味し、「蛍雪の功」の言葉もそこから生まれた言葉であろう。

原曲はスコットランド民謡で、明治14年刊行の「小学唱歌集」に「蛍」の題名で発表されたが作者不詳である。

スコットランド民謡を敢えて翻訳しないで、「徳性涵養」の教育方針から、道徳的な詩がはめ込まれたという。滑川高校校歌二題目に「思え車胤の青春の・・・」とあります。

「仰げば尊し」

明治17年に日本で初めての音楽教材集「小学唱歌集{三}」に載っている。ところがこの歌の作者については、編集に関係した人たちの誰かだろうといわれているが、判っていない。

外国の民謡らしいという説にも根拠がなく、もし日本人の曲であるとしたら当時としては非常に珍しい西洋風の長音階である。戦後の一時期、卒業式にこの歌が歌われることに教師側が抵抗を感じたことがあったが、PTA側が卒業式はこの歌でなければ承知しなかった。

映画「二十四の瞳」でこの歌をテーマ曲に使い多くの人々を感動させたのも、この歌に対する感傷性が大きかったせいではなかろうか

{注}「蛍の光」と「仰げば尊し」は平成4年1月発行、CBSソニーファミリークラブ「心のうた、日本のうた」より

(2020/03/02)

再 会

2月12日、上京の折久し振りに総務省と財務省より富山県へ出向していたメンバーと再会し懇談した。

高部正男・元消防庁長官、現在市町村アカデミー学長。

江畑賢治・元県総務部長、現在(株)日立製作所CEO付。

荻沢滋・元県経営管理部長、現在市町村アカデミー副学長。

新田一郎・元知事政策局長、現在総務省自治財政局調整課長。

もう一組は、財務省から富山県庁へ出向していた方で富山一成・元県知事政策室長、現在財務省理財局次長。

岩元達弘・元県生活環境部長、現在財務省大臣官房総合政策課長。

などで、話題は県庁時代の想い出と共に最近の県政の問題、そして各人の現在の立場など盛り沢山の話題で時の経つのも忘れ歓談しました。

写真は総務省関係者{赤阪会館}と財務省理財局次長室にて

(2020/02/14)

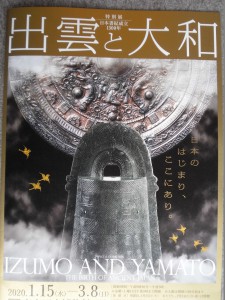

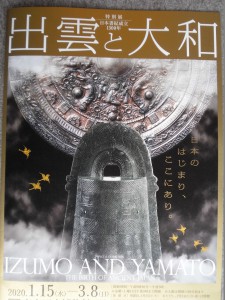

出雲と大和

春風や まりを投げたき 草の原 正岡子規

2月12日全弓連理事会出席のため、上京しました。その機会に上野にある東京国立博物館平成館で開催されている「出雲と大和」特別展を拝観しました。当日は、3月下旬から4月初旬と言われるポカポカ陽気の中、公園内にある小グランドの横にある正岡子規の冒頭の句碑と野球を楽しむ人々の姿を見ながら入館。

さて、「令和2年{2020}は我が国最古の正史「日本書紀」が編纂された養老4年{720}から1300年という記念すべき年です。その冒頭に記された国譲り神話によると、出雲大社に鎮座するオオクニヌシは「幽」、すなわち人間の能力を超えた世界、いわば神々や祭祠の世界を司るとされています。

一方で天皇は大和の地において「顕」、すなわち目に見える現実世界、政治の世界を司るとされています。つまり、古代において出雲と大和はそれぞれ「幽」と「顕」、を象徴する場所として、重要な役割を担っていた。」パンフレットより引用。

国宝や重要文化財など170点もの作品が出品されていましたが、圧巻は、定説を覆した圧倒的な数の青銅器。特に、国宝・銅剣・銅矛‣銅鉾・{島根県出雲市、荒神谷遺蹟出土、弥生時代・前2-前1世紀}や国宝・金銅装鞍金具{後輪}奈良県斑鳩町、藤ノ木古墳出土・古墳時代・6世紀。

また、権威の象徴、王権の鏡、重要文化財の画文帯神獣鏡、三角縁神獣鏡、{奈良県天理市、黒塚古墳出土、古墳時代・3世紀}その中でも景初3年{239}と記された三角縁神獣鏡は、いわゆる魏の国から倭の卑弥呼に贈られたものではないか?と言われるものです。暫し立ち止まり興味深く見てきました。

また、長年実在したか、論争があった巨大本殿、重要文化財,宇豆柱で、これは、平成12年{2000}に出雲大社の境内から出土した巨大な柱で「心御柱」と「宇豆柱」のことである。{出雲大社境内遺蹟出土・鎌倉時代宝治2年{1248}。これらの巨大な柱は、出雲大社の本殿が、かっては高層建築であったことを示すもので本殿は48mだったとする資料が残るほか、鎌倉―室町時代の平面図では本殿の階段が長さ109mだったことも記されている。

これらのことは「日本書紀」や「古事紀」で触れられている「国譲り神話」で、出雲大社の祭神、大国主命が高天原からの使者に対し、支配権を譲る代わりに、巨大神殿を建ててもらったとされる話とも一致する。その特徴的な往時の本殿の10分の1の大きさの模型も展示され圧巻でした。

また、百済から献上されたと「日本書紀」に記載のある{七枝刀」と目される奈良県天理市の石上神宮に伝わる国宝・「七支刀」古墳時代・4世紀も出品されていた。いづれにしても滅多に見れない逸品ばかりであり、まさに、出雲と大和の名宝が一堂に集まった特別展であった。

参考まで「日本書紀」について

神代から持統天皇11年{697}までを記した歴史書。舎人親王{676-735}が中心となって編纂し、養老4年{720}元正天皇へ奏上された。全30巻で、巻1、巻2は神代、巻3の神武天皇から巻30の持統天皇までは編年体でまとめられているという。「日本書紀」の写本は、古本系統と、卜部{うらべ}家本系統に分類されているという。和銅5年{712}太安万侶編纂の歴史書「古事紀」よりも沢山の記事が収めらているところから「古事紀」より「日本書紀」が脚光を浴び、いつの間にか「古事紀」が忘れ去られてきた。

しかし、江戸時代に入り国学者・加茂真淵や本居宣長によって再び光が当てられた。そして双方とも、現代まで様々な視点から研究が続けられている。処で、日本のホテルの中には、各部屋に聖書が置いてあります。

むしろ、「日本書紀」を置けばどうでしょうか。

会議の都合上2時間余りの拝観でしたが、はるかいにしえに思いをはせ充実した時間でした。

(2020/02/13)

第4回祝日に日の丸を掲げる会講演会

2月10日午後7時~8時滑川市民交流プラザで奥本康大{こうだい}氏を講師に迎え講演会が開催されました。

冒頭、2月14日は何の日か?と質問されました。

誰もがバレンタインデーと思いきや、2月14日はバレンバン落下傘部隊降下の日であるという。昭和17年2月14日インドネシア・スマトラ島の最大都市バレンバンに約350人の日本兵落下傘部隊が奇襲攻撃をかけ、千人を超えるオランダ軍を蹴散らし、飛行場と2ヶ所の製油所を無傷で制圧し戦闘は約一日で終結した。

約12時間程で飛行場を確保した部隊の一小隊が降下直後に5名で集結し、約30倍の敵と遭遇、拳銃と手榴弾だけで敵を敗走せしめた。その小隊長が弱冠21歳の奥本実中尉で私{康大}の父である。

そのバレンバンの戦果がいかに大きかったかは、その後、戦時歌謡「空の神兵」として広く国民に歌われ、翌年2月19日宮中に参内し昭和天皇に謁を賜ったという。

私の手許ににある「昭和天皇実録」全18巻の9巻の中で、昭和18年2月19日にこう記してある。

2月19日・金曜日

午前10時、御学問所に出御され、今般満洲より帰還の陸軍中将川並密{前第14師団長}・同西原寛治{前第23師団長}並びに感状拝受の陸軍大佐青木武三・同本多三男・同鈴川清・同星駒太郎・陸軍中尉奥本実に謁を賜う。と、記してあった。

ご本人によれば、一介の中尉が天皇に謁を賜ることは極めて異例であったという。それにしても、2月14日がバレンバン落下傘部隊降下の日とは、私を含めて知っていた人はいなかったと思う。講演の大半がこの話であったが、日の丸に関しては、オリンピックになると、にわか日の丸フアンが増えるが、あくまでにわかであって、国旗は「日の丸」国歌は「君が代」と法律で定められている。教育現場でもそれを教えようとしないのは問題である。とし、祝祭日には、国旗「日の丸」は掲揚すべきとのことでした。

私も同感です。

いづれにしても、戦争は勝っても、負けても悲惨なもの。人間は、万物の霊長と言われるが、人間の最も愚かな行為は戦争である。やはりいかなる理由があっても、戦争はすべきではないと思います。

奥本康大氏略歴

昭和25年{1950}9月大阪市生まれ。昭和50年・出光興産入社

現役勇退後、保護司。調停委員として社会奉仕活動に取り組んでいる。「空の神兵顕彰会」会長 「史実を世界に発信する会」委員等

著書に「なぜ大東亜戦争は起きたのか? 空の神兵と呼ばれた男たち」高山正之共著・奥本実名義がある。

(2020/02/11)

新春講演会

滑川商工会議所新春講演会が1月27日{月}午後2時~3時30分まで商工会議所3階ホールで開催されました。当日の講師は、国際政治学者・村田晃嗣氏で、演題は・激動の2020年を読み解くー激動する世界情勢と日本の課題ーと題し1時間30分途切れる事なく機関銃の如く話されたのには驚きました。

氏は、同志社大学法学部教授。専攻はアメリカ外交、安全保障政策の研究。衆参両院の憲法調査会、安保法制の参考人も務められ、TVでも積極的に発言されています。講演内容は多岐にわたっていましたが、今後の大きな課題は人口減少問題点と少子化対策として、このまま何の対策も講じなければ、2300年には日本の人口は2000人となり日本消滅である。

講演前控室での私との会話の中では「移民政策がカギである」と述べておられました。

また、ポスト安倍について、一人ひとりの名前を挙げその長短を解説しながら,安倍・麻生・岸田のトライアングル対二階・菅・古賀誠の駆け引きも見逃せない。との発言もありました。衆議院解散の時期については色々な説を解説された中で、11月3日説である。

この日はアメリカ大統領選挙の日である。もし、トランプ大統領再選が確実であれば、東京五輪・パラリンピックの余韻冷めやらぬ内で、トランプ大統領と対等に話ができるのは安倍しかいない。として解散する。こんな奇策も或いはあるのかもしれない。

最後に、大阪万博を牽引した故堺屋太一氏の言葉を引用して「政治の不詳事が相次いでいる時こそ、有権者は賢くなれ」、「賢い有権者には、賢い政治家が生まれる」、「今はその逆である」、1票を行使した後、選んだ政治家の言動をチェックする重要性も言われました。

私も同感です。

ルソーの言葉に「選挙の時だけ選挙民が主人だが、あとは奴隷だ」の諫めの言葉と同時に、著名な政治家モスカはその著書「支配する階級」の中で、「政治家」と「政治屋」を明確に区分し、真の政治家は「社会の欲求を察知し、社会が到達すべき目標に導く最善の手段の方法を知っている者」これに対して「政治屋」は「統治システムの中で権力の座に達する最も近道を知り、又、これを維持する方法を知っている者」改めてこの言葉を思い出しました。

いづれにしても言語明瞭・意味明瞭な講演会でした。

(2020/01/28)

内閣総理大臣賞受賞祝賀会

1月26日{日}午前11時より富山第一ホテル13階ハミエールで中村優さんが、昨年12月15日東京で開催された民謡大会で「布施谷節」を歌い優勝し内閣総理大臣賞を受賞され、その祝賀会が盛大に開催されました。

これは{公財}日本民謡協会主催により、全国各地の予選を勝ち抜いた人たちの大会であり、各種の民謡大会の中で最も権威のある大会だそうです。

祝賀会は、主催者・長岡すみ子さんの挨拶から始まり、発起人挨拶として、日本民謡協会・富山県連合委員会委員長・舘昇栄氏 来賓祝辞は田畑裕明衆議院議員、等からあり、次いで受賞者に記念品や花束贈呈、本人挨拶の後、受賞曲の「布施谷節」が披露されました。

さすが日本一の歌、会場内は彼女の美声に聞きほれました。

乾杯のあと和やかに懇親に入り、姉妹を囲みあちこちで懇談の輪が出来ました。さすが、民謡の祝賀会ですから、長岡すみ子さんを始めとして数々の民謡が歌われました。

優さんは、姉・澪さんとの中村姉妹の妹さんです。この姉妹は、民謡歌手、長岡すみ子さんの民謡教室の生徒さんで、今日までも色々の賞を受賞しておられます。

特に、優さんは2歳の時から叔母に連れられて民謡教室に来て、文字も楽譜も読めないのに歌だけは直ぐに覚えたそうです。

現在、スポーツ界でも、碁や将棋の世界でも一流のアスリートと呼ばれる人は、やはりこの様な年代から始めています。実は、中村姉妹が高校生の時、私の家で「越中おわら節」を含め数曲歌ってくれたことがありました。その彼女が日本一になるとは、大したものです。

しかも、「布施谷節」は黒部に伝わる、いわゆるローカルな民謡が日本一になったことで、オール・ジャパンの歌になったと思います。

「越中おわら節」や「麦屋節」などはその歌に特化した全国大会があります。同様に「布施谷節」の全国大会が開催されるようになれば良いと思います。祝賀会の席上、私の席に挨拶にきた姉妹が私の家で食べたホタルイカのお刺身がとても美味かった事などを語り、その時期には是非とも再会を約し、更なる活躍を願い激励をしました。

最後に、出席者による越中おわら節」の輪踊りが行われたあと平木柳太郎県会議員の一本締めでお開きとなりました。

それにしても、優れた民謡の歌い手を育てておられる長岡すみ子さんの喜びもひとしおだろうと思います。優さんの受賞を改めてお祝いすると共に、長岡すみ子さんの今日までのご尽力にも敬意を表したいと思います。

写真は「布施谷節」を歌う優さんと右囃子の姉・澪さん。優さん共に。主催者挨拶の長岡すみ子さん。内閣総理大臣賞トロフィー。

(2020/01/27)

石井県知事訪問

1月17日午後1時石井隆一県知事を知事室に訪問し、以前から紹介していました「未来に伝えたい、薬都とやまの歌」のCDを贈りました。

CDの内容は、すでに何度か内容を紹介していますので省略しますが、

①昭和8年・「越中富山の薬屋さん」

作詞・松原与史郎 作曲・高階哲夫

②昭和11年・「廣貫堂音頭」

作詞・西條八十 作曲・中山晋平

③昭和12年・「富山売薬歌」

作詞・相馬御風 作曲・福井直秋

④昭和28年・富山市が歌詞を全国公募して制作した

「富山家庭薬の歌」作詞‣多木良介 作曲・黒坂富治

⑤昭和43年・「愛のともしび」 東芝レコード制作

の戦前3曲と戦前2曲等を一枚のCDに収録したものです。

知事には事前に訪問内容が伝わっており、会話はスムーズに進みました。

やはり、作詞・作曲者が一流の詩人や音楽家によって作られていることや、音源不明を復元したことなどに驚かれたり、薬業界がいかに富山県の産業界に大きな位置を占めていたかを改めて認識しておられました。

また、今日、富山のくすりが、県内の医薬品総生産額が、全国トップクラスになったのも、1兆円産業を目指す位置になったのも、その原点はやはり配置薬業にあることを話しました。

尚、知事は元気そのものでしたが、一層の活躍を祈念し「六神丸」を贈りました。

その後、厚生部長室に行き、市村仁志厚生部長と同席した木内哲平次長にも同様の話をして、それぞれにCDをお渡しして配置薬業への理解を深めて頂きました。

写真は知事室にてCDを贈る。

(2020/01/18)

富山シテイエフエム出演

1月14日午後2時10分頃より50分頃まで、北日本新聞社8階にある富山シテイエフエムのスタジオで生放送の番組に出演しました。

話題は以前私のブログで紹介しました「未来に伝えたい、薬都とやまの歌」の CDについてであります。詳細は以前記していますので省略しますが、この1枚のCDに6曲収録されています。

①「越中富山の薬屋さん」昭和8年・作詞・松原与史郎 作曲・高階哲夫

②「廣貫堂音頭」昭和11年・作詞西條八十 作曲中山晋平

③「富山売薬歌」昭和12年・作詞相馬御風 作曲福井直秋

④「富山家庭薬の歌」昭和28年富山市が歌詞を全国公募 作詞多木良介 作曲黒坂富治

⑤「愛のともしび」昭和43年東芝レコード、歌・渚幸子

など6曲です。

戦前三曲、戦後二曲でしたが此の内①③⑤の3曲は音源不明のため、古い楽譜と歌詞から、滑川の女性合唱団「コール・あい」やピアノ・小善由美子さん 濱谷拓也さんの三味線や歌、太鼓、囃子の皆さん 音源収録のサン・ビデオの清水さんなど、多くの方々の協力で復元しCDが完成しました。それらはケーブルテレビでも放映されましたが、復元・収録の動機・目的・その経緯などについての話でした。

要は

{一}この素晴らしい曲をこのまま埋もれさせてはいけない。未来に伝えてゆかねばならない。

{二}このCDを業界の発展に活用できないか

{三}どの曲も作詞・作曲者が一流の詩人・音楽家ばかりである。1企業のコマーシャルソングなのにその作詞・作曲家招いて、知事が歓迎会を開くなど、当時の県内産業界に占める業界の位置が分かると思う。正に、配置薬業界全盛期である。

現在とは同一に比較は出来ないが、そこから何を学び、何を今後の業界発展に生かしてゆくか。それらがCD制作の意義である事を話しました。制作した200枚は薬業関係機関、行政、配置従事者等に配布されました。

丁度、出演前の午後1時30分より薬連ビル6階大ホールで配置薬業部会の全体会議が開催されましたので、その冒頭同様の話をしました。

歴史の中には、未来に花咲く種がある。業界に対しささやかな協力でしたが、このCDが業界の発展に役立つことを願うものです。

(2020/01/15)

阿波加蒼岳氏祝賀会

筆一本 変幻自在に操りて 墨痕鮮やか 美の世界

1月13日12時より魚津市ホテルグランミラージュで抱山社{大平匡昭会長}による、富山支部長阿波加蒼岳氏の富山県功労表彰祝賀会と併せて富山支部新年のつどいが130名余の多数が出席し盛大に開催されました。

氏は書家として多年にわたり多くの優れた作品を発表されるとともに、関係団体の要職を務める中、後進の指導に当たるなど、書を通して芸術文化の振興に大きく寄与されたことが評価され、昨年秋の表彰になったものです。

祝賀会は、大平匡昭会長の挨拶から始まり、来賓として、石井県知事代理・須河弘美県生活環境文化部長、村椿晃魚津市長等々多くの祝辞の後、阿波加氏に花束贈呈、次いで本人より謝辞がありました。特に、抱山社の皆さんを始めとして多くの人に支えられ、激励、ご支援、ご指導を頂いたお陰であり、今後も微力ながら書道を含めた芸術・文化の振興に努力する旨の力強い謝辞がありました。笹原靖直朝日町町長の発声で乾杯があり宴に入りました。

途中、昨年の主な入賞・入選者の紹介やカラオケなど、和やかな雰囲気でアッという間の2時間でした。最後に、恒例の故・大平山涛先生が好んで口ずさまれたという「北国の春」と「星影のワルツ」を全員が手をつないで輪になって合唱し阿波加氏の更なるご活躍を祈念し散会しました。尚、不肖私は、抱山社富山支部顧問の立場で出席しました。

阿波加氏の略歴及び表彰歴の一部は次の通りです。

1948年滑川市田林生まれ

現在、滑川市美術協会会長・富山県美術連合会常任理事

抱山社富山支部長 ・富山県書道連盟常任相談役

元・滑川市書道連盟委員長 元・富山県書道連盟委員長

表彰歴

1994年 毎日書道展毎日賞受章。

1997年 日展初入選。

2001年 富山県展大賞受賞。

2005年 創玄展準大賞受章。

2006年毎日書道展会員賞受賞。

2010年には滑川市主催による阿波加蒼岳書展を開催され、迫力ある超大作から情緒豊かな多くの作品を発表され阿波加芸術の粋をたっぷりと堪能させて頂く機会もありました。

この様に、現在でも各種団体の重責を担い活躍しておられます。

写真は、冒頭挨拶の大平匡昭会長と謝辞の阿波加蒼岳氏

(2020/01/14)

世界に羽ばたく薬都とやま大会

1月9日{木}午後2時30分より主催{一社}富山県薬業連合会による標記の大会が富山パレプラン高志会館で200名を越える多数が参加し開催されました。

第一部、主催者中井敏郎薬連会長挨拶に続き、薬事功労者表彰として県知事表彰3名、薬連会長表彰8名の表彰がありました。次いで、知事表彰を受けられた森田清秋氏が受賞者を代表し謝辞を述べられたあと、知事代理の市村県厚生部長より祝辞がありました。

その後、この度1枚のCDに5曲の富山売薬の歌

①昭和8年作詞・松原与史郎 作曲・高階哲夫

「越中富山の薬屋さん」

*高階は札幌時計台を歌った「時計台の鐘」の作詞・作曲をした人です。

②昭和11年作詞・西條八十 作曲・中山晋平

「廣貫堂音頭」

③昭和12年作詞・相馬御風 作曲・福井直秋

「富山売薬歌」

相馬は早稲田大学校歌「都の西北」や「カチューシャの唄 等々を作詞し福井は上市町出身の音楽家で武蔵野音楽大学の創始者であり初代学長でもあります。

④昭和28年作詞・埼玉県の多木良介 作曲・富山大学教授黒坂富治

「富山家庭薬の歌」

*富山市が歌詞を全国公募し作られたものです。

⑤昭和43年「愛のともしび」

の5曲から①と③の2曲をCDの収録に出演して頂いた滑川の女性合唱グループ「コール・あい」代表・高木悦子さん ピアノ・小善由美子さん総勢18名で歌って頂きました。

いづれも音源不明のため、古い楽譜と歌詞から起こして、さぞかし苦労が多かったと思います。最後に、「会津磐梯山」が披露されました。

CDとは違い、生の声には迫力があり大きな拍手が起きました。改めてCDに携わって者として大変良かったと思いました。

この様に超一流の詩人や音楽家によって作られた当時の業界は正に全盛期であった。それはなぜか 今の我々はそこから何を学ぶのか、そしてそれを未来に伝えてゆく中で、このCDをどの様に生かしてゆくかを考える機会になれば幸いと思います。

第一部終了後、製薬企業を対象として「医療現場ニーズを捉えた製剤技術展開による医療貢献」と題し、(株)NBMプランニング代表取締役社長、熊本大学客員教授、熊本大学薬学部先端薬学教授の菊地正彦氏による講演。また、配置・一般対象として「ぼける生き方、ぼけない生き方」と題し、{特非}日本成人病予防協会専務理事・安村禮子氏の講演が2会場に分かれ開催されました。

私は、配置の方に出席しましたが身近なテーマであり一同熱心に聞き入っていました。終わりに、この大会が開けるのも、富山県の医薬品総生産額が全国1-2位を争う位になったのも、やはり「富山のくすり」原点は置き薬、すなわち売薬にあることを改めて感じました。

写真は「コール・あい」の皆さん

(2020/01/10)